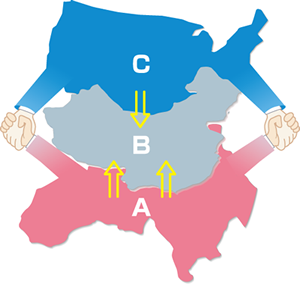

バリューチェーンと近攻遠交

グーグルは、コンテンツ事業者と端末事業者と組んで、キャリアを挟み撃ちにしている。一般的に、バリューチェーンのすぐ隣は、重要顧客や重要な取引先であることが多い。そのもう1つ向こうのプレイヤーと手を結ぶのだ。あなたの顧客は、その先の顧客を欲しがっている。だから、その先の顧客と組んで、挟み撃ちにして仕事をとるというわけだ。もっと進んで、そのレイヤを2者で支配してしまえばよい。

組み込みソフトウェアの世界では有名な、フォトフレームの考案者でもあるルネサス エレクトロニクスの根木勝彦氏にこの話をしたとき、彼もこの方法に気が付いていた。彼は、「近攻遠交ですね」と語った。「なるほど」。高校時代に漢文で落ちこぼれた私も、なぜか近攻遠交は覚えていた。この言葉を予備校で学んだ夏の日の数日後に、私は母を失っているからである。近攻遠交は兵法三十六計にある使い古された戦術である。その最後の第三十六計は「走為上」――逃げるが勝ちである。つまり、目の前の敵との競争は避けるべきなのだ。

|

| 中国の兵法書「兵法三十六計」の第二十三計である「近攻遠交」とは、遠くの相手と手を結び、隣接した相手を攻めること |

第1回の「コンバージェンスに潜む進化の秘密」で述べた破壊的革新では、破壊的革新は既存市場では戦わず、他の市場で足場市場を作る方法を推奨している。走為上は、破壊的革新を成功させる方法の1つではないだろうか。PCも破壊的革新であり、当初、PCは大型コンピュータとのターゲットである法人市場では戦わず、消費者がターゲットであった。

近攻遠交と走為上は、いずれも未熟な弱者がとる戦術である。PCはおもちゃであったがゆえにネオテニーであり、走為上を選択した。また、当初PCベンダーが、マイクロソフトの連携以上にソフトベンダーやコンテンツベンダーとの連携を重視したのは近攻遠交を本能的に知っていたからである。自分のサービスや製品が、ネオテニーだと思うのであれば、近攻遠交と走為上に、成長のヒントがあるかもしれない。

[なお、本稿の意見の部分は私見である]