「皆さんは、『2025年の崖』という言葉をご存知ですか」。インテル株式会社 インダストリー事業本部 サービス事業統括部長の堀田賢人氏は「ローカル5Gサミット2020」の講演の冒頭、こう切り出した。

|

| インテル株式会社 インダストリー事業本部 サービス事業統括部長の堀田賢人氏 |

「2025年の崖」とは、2018年9月に経済産業省が発表した「DXレポート」のタイトルに用いられたフレーズだ。同レポートは、デジタル・トランスフォーメーション(DX)への取り組みの重要性を強調し、DXが進まなかった場合には2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告している。

DXを推進するうえで重要な鍵となるのがデータ活用だが、「現時点で実ビジネスにデータを活用し十分な成果を得ている企業は世界全体で約3%、日本はさらに少なく2%以下にすぎない」と堀田氏は述べた。

一方、データそのものは爆発的に増え続けている。IDCによると、世界のデータ量は2018年の33ゼタバイトから、2025年には175ゼタバイトへと5倍以上も増加する見通しだ。新型コロナウイルスをきっかけに、米国など海外ではデータ化の動きが加速しており、「2025年の崖は2~3年前倒しになる可能性がある」(堀田氏)という。

|

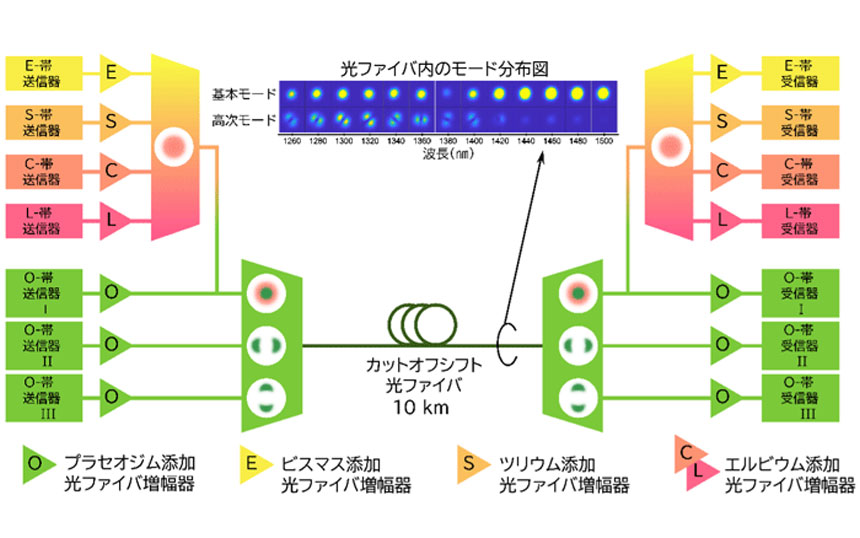

| 5Gでは「データデバイド」という新たな課題が生まれる[画像をクリックで拡大] |

そうした中でインテルは、「データ・セントリック・トランスフォーメーション(DcX)」という方向性を打ち出している。

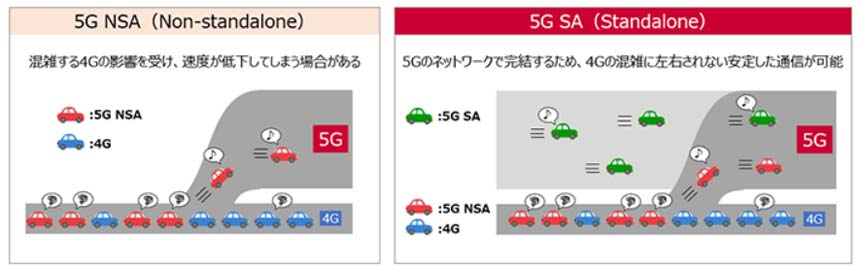

価値のあるデータは、「GAFA」のような巨大企業だけが持っているわけではない。どの企業にも重要なデータは存在するが、その価値を認識し自社のビジネスに有効活用する企業、上手く活用しきれない企業、あるいは価値そのものにまったく気付かない企業など、今後は「データデバイド(データ活用のギャップ)」が広がることが予想されるという。

そこでDXの中でもデータを中心に捉えて、その価値を最大限に引き出し、“攻め”のビジネスのアプローチを構築する活動を展開しようというのがDcXの目的だ。