サイバー攻撃が増加・巧妙化している。トレンドマイクロが国内の法人組織(従業員500名以上)を対象に行った実態調査によると、過去3年間でサイバー攻撃を経験した組織は、70%以上に及ぶ。

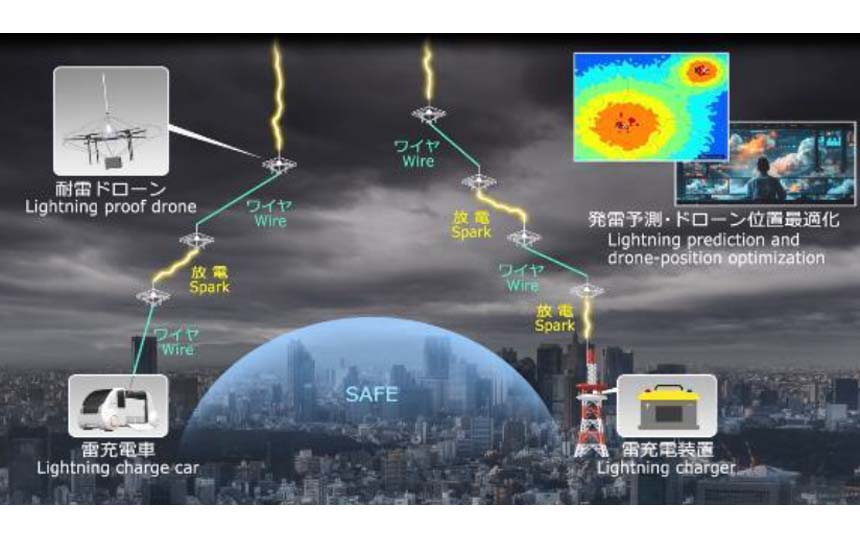

こうしたサイバー攻撃の対象となるのは企業やITシステムだけでない。CASE(C:コネクテッド化、A:自動化、S:シェアリング、E:電動化)やSDV(Software Defined Vehicle)の台頭により、自動車のアタックサーフェス(攻撃対象領域)が広がっているのだ(図表1)。

図表1 車両に対する潜在的なサイバー攻撃の例

例えば、コネクテッドカーのネットワーク接続時に不正侵入を許すと、ブレーキやアクセル等の車両制御が乗っ取られるおそれがある。自動運転を司る車載センサーがハッキングを受けた場合、車両が誤作動を起こし、凄惨な事故にもつながりかねない。

昨年4月にはカーシェアサービス「ridenow」が外部からの不正アクセスを受け、約1700人の顧客データ流出の可能性が判明した。電気自動車(EV)の充電ステーションがサイバー攻撃を受け、充電を妨害されたり、電気代の過剰請求をされるといった可能性も否定できない。SDVの普及により車載ソフトウェアが増加すれば、これまで以上にソフトウェアの脆弱性も狙われる。

こうした状況を受け、国際連合欧州経済委員会(UNECE)がサイバーセキュリティ法規「UN-R155」を策定。自動車メーカーが適切かつ効率的なセキュリティ体制を有することを示す「CSMS(サイバーセキュリティ管理システム)認証」が必要となり、特定の車両モデルがCSMSプロセスに基づいて開発・設計されていることを証明する「車両型式認証」も、2024年7月以降に発売されるOTA(Over The Air)機能を備えた車両に適用された。国内自動車メーカーにもこの2つの認証が課せられている。

「まずは法規への対応がターゲットだが、将来的には自動車がスマホやPCに近い存在となり、多機能化や外部との通信が増えることによって、サイバー脅威もより増加していくだろう」とVicOne(ビックワン) 執行役員 技術統括 シニアディレクターの原聖樹氏は予測する。

VicOne 執行役員 技術統括 シニアディレクター 原聖樹氏

VicOneは、トレンドマイクロが全額出資する子会社として2022年に台湾で設立され、自動車向けのセキュリティソリューションを展開している。米国やドイツなどに現地法人を置き、2023年には「自動車メーカーの数が多く、ビジネスを先行して開始していた」日本に本社機能を移転した。