L5G運用を“孤立させない”

そこで各社は、ローカル5GとWi-Fiを統合運用する製品を提供している。

NECは、ローカル5GとWi-Fiに対応したSDNコントローラー「UNIVERGE Network Operation Engine V3.0」の提供を2024年7月に開始。有線ネットワークを含めた社内ネットワークを統合的に管理することが可能で、複雑なネットワーク構成でも一括してシンプルに運用できるという(図表1)。

図表1 「UNIVERGE Network Operation Engine」の活用イメージ

NEC デジタルネットワーク統括部 ディレクターの坂本洋介氏は、「同じGUIでローカル5GとWi-Fiの両方の機器を管理できるだけでも、運用効率が大幅に向上する」と語る。このコントローラーを使うと、有線とローカル5G、Wi-Fiが混在する環境では、ネットワークの構成変更作業に要する時間を最大約70%削減できるとしている。企業のIT部門が慢性的な人手不足に悩まされる中、そのメリットは大きい。

シスコも、ローカル5GとWi-Fi、そして既存の有線ネットワークをシームレスに統合し、統一されたダッシュボードでの運用を可能にするローカル5Gサービス「Cisco Private 5G」を提供している。小林氏は、「重要なのは、『ローカル5Gアイランド』を作らないこと」と強調する。他のシステムと孤立したローカル5Gを個別に運用するのは大変非効率だという指摘だ。

Cisco Private 5Gが注力しているのが、アクセスポリシーの統合、セキュリティポリシーの統合と、オブザーバビリティの3つだ。

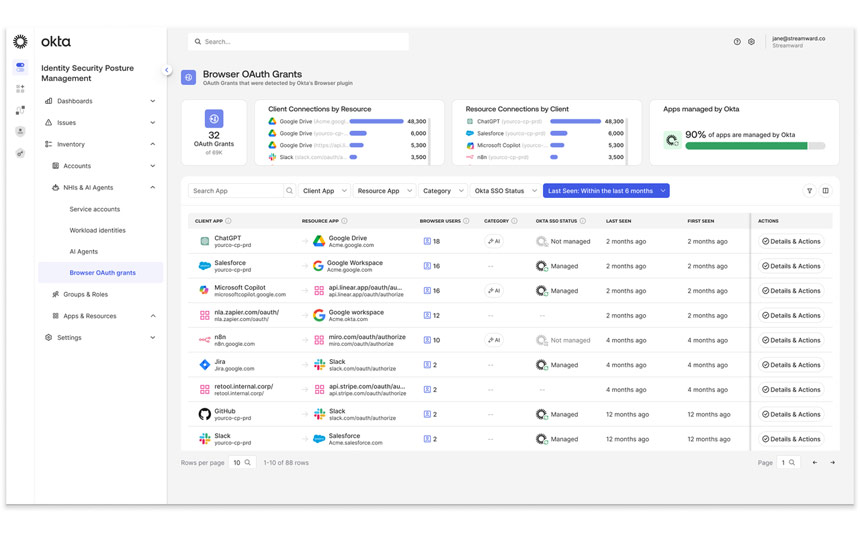

特にアクセスポリシーの統合では、アクセス制御ソリューションであるCisco ISE(Identity Services Engine)を活用する(図表2)。VLAN、ACL(アクセス制御リスト)、SGT(セキュリティグループタグ)といった多様な方法で、デバイスのアクセス権限を細かく設定できるだけでなく、今後、SIM認証に基づいたより強固なセキュリティであるEAPAKA’/AKAにも対応予定だ。これにより、SIM認証されたローカル5G対応端末は、証明書やパスワードの入力なしにWi-Fiへ安全に接続できるようになり、ユーザビリティが向上するとともに、ネットワークへの不正アクセスをより効果的に防止することができるようになるという。

図表2 ローカル5GとWi-Fiのアクセスポリシー統合

セキュリティポリシーの面では、クラウドベースのセキュリティソリューション「Cisco Umbrella DNS」をローカル5Gに統合。また、ローカル5G環境下でもオブザーバビリティ(可観測性)を確保し、エンドツーエンドでサービス品質の常時監視が可能になる見込みだ。

小林氏は、「Wi-Fiで当たり前のことをローカル5Gでも当たり前にしたい」と話す。Wi-Fi同様の手軽さや利便性がローカル5G普及を後押しする。

各社競う統合管理機能

丸文は、米Ataya社のローカル5G向け5Gコアネットワーク(5GC)製品「Harmony」の展開を2024年7月から本格化している。ローカル5G、Wi-Fi、有線LANの各ネットワークに接続された機器を一括管理でき、メイン回線をローカル5G、サブ回線をWi-Fiとする冗長性を高めた運用も簡単に始められるという。「ローカル5GもWi-Fiも、『どちらが良いのか』ではなく、どちらも使うことでより安定的にネットワークの運用ができると考えている」(丸文 アントレプレナ事業本部 イーリスカンパニー 担当部長の村上貴哉氏)

小型筐体に5GCと基地局を搭載したオールインワン型ローカル5G基地局もWi-Fiとの統合を意識している。

NECネッツエスアイが提供する「HYPERNOVA」は、その代表的な製品の1つで、単一のコントローラーでWi-Fiとローカル5Gをトータルに管理するソリューションを開発中だ。

iDが「NEXASIR」の名称で展開する5GC一体型基地局は高いシェアを持つオープンソースのネットワーク管理ソフトウェア、Zabbixに対応。日ごろ慣れ親しんだUIでローカル5Gを含んだネットワークを一元管理できることが管理者の業務を助けそうだ。

ユーザー企業が、ローカル5GとWi-Fiを一体として扱い、それぞれの性能を存分に活用できるようになるという理想に向けた取り組みは続く。