三菱総合研究所は2024年5月22日、空飛ぶクルマに関する記者説明会を開催した。

三菱総合研究所 モビリティ・通信事業本部 主席研究員 大木孝氏

空飛ぶクルマとは、電動化や自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される次世代の空の移動手段を指す。離着陸のための滑走路が不要で、従来のヘリコプターと比べて騒音が小さいことから、身近な場所での利用が期待されている。

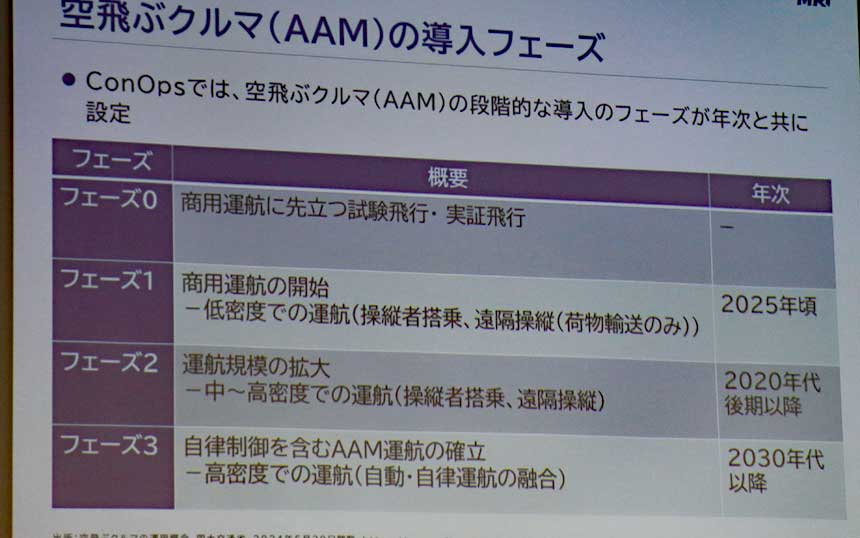

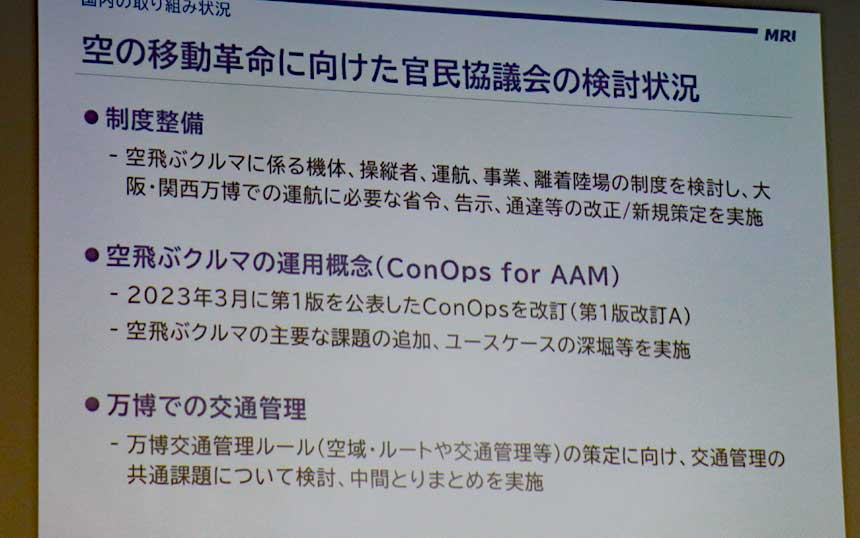

国内では、2025年に開催される大阪・関西万博において、遊覧飛行や2地点間移動での活用を予定している。その実現に向けて、官民協議会で機体や操縦者、運航などに係る制度整備、運用概念(ConOps for AAM)の策定などの検討が行われているところだ。

官民協議会で制度整備などの検討が行われている

ConOpsでは、空飛ぶクルマの段階的な導入フェーズが、年次とともに設定されている。それによると、2025年頃に商用運航を開始し、2020年代後半以降に運航規模を拡大する。この時点では、操縦者が搭乗しているが、2030年代以降には、自動・自律運航となる予定だ。