NTTドコモは2030年代に実用化される「6G」について、サステナビリティや、通信システムのシンプル化による費用対効果の最大化、収益を生むネットワークサービスの実現など5つの柱を定義している。

そのうちの1つが「Network for AI(AIのためのネットワーク)」だ。ドコモ 6Gテック部 コーポレートエバンジェリストの岩科滋氏は、「AI・ロボットの能力を最大限に引き出し、新たな価値を創出するネットワークの実現に向けた取り組み」と説明した。AIやロボットを対象にした新たな収益を創造するとともに、世の中の人々がウェルビーイングな生活を送れるような社会の実現に貢献するための取り組みを進めていくという。

NTTドコモ 6Gテック部 コーポレートエバンジェリストの岩科滋氏

ドコモは、AI社会の基盤となるこのネットワークを「AI-Centric Network」と定義。岩科氏によれば、ネットワーク内で計算資源を提供したり、大量のデータ収集・処理機能を実装したりするほか、5Gを超えるレベルの高速・大容量、低遅延製や信頼性の向上が不可欠という。

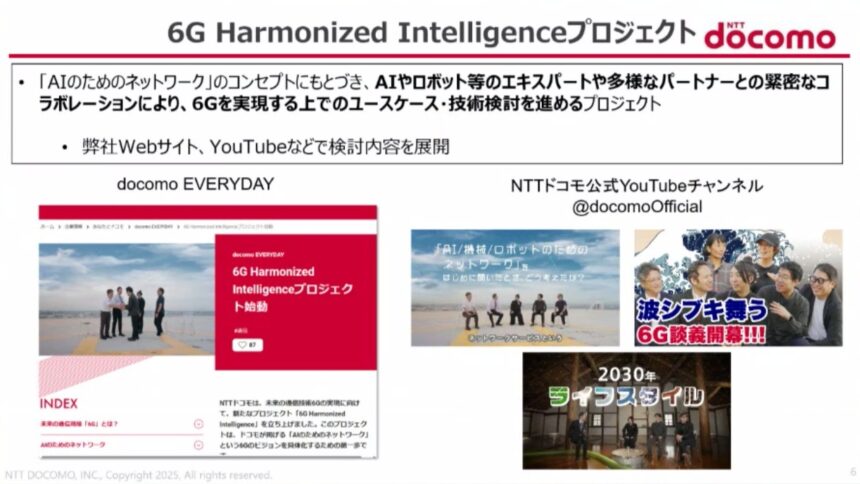

そして、こうしたコンセプトを実現するためにドコモが立ち上げたのが、通信業界以外の専門家や産業パートナーとのコラボレーションによって6Gのユースケースや技術検討を行うプロジェクト「6G Harmonized Intelligence」だ。

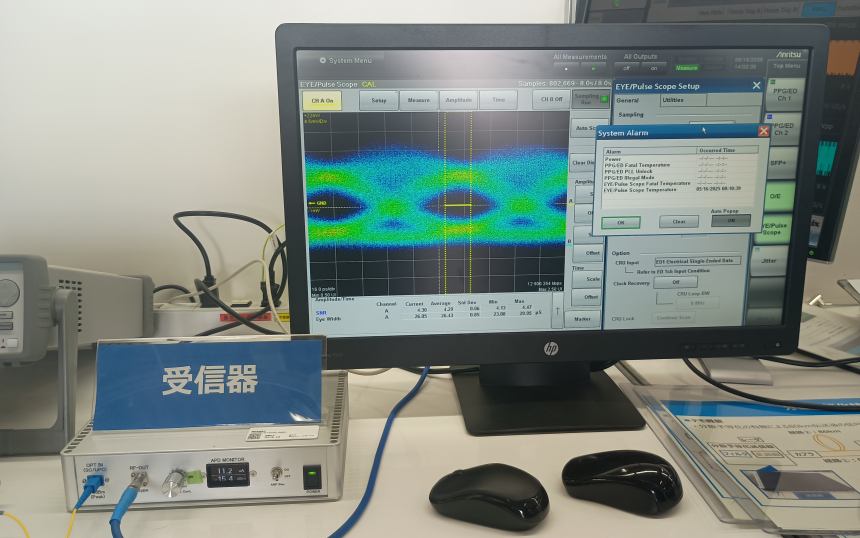

「6G Harmonized Intelligence」プロジェクトの概要

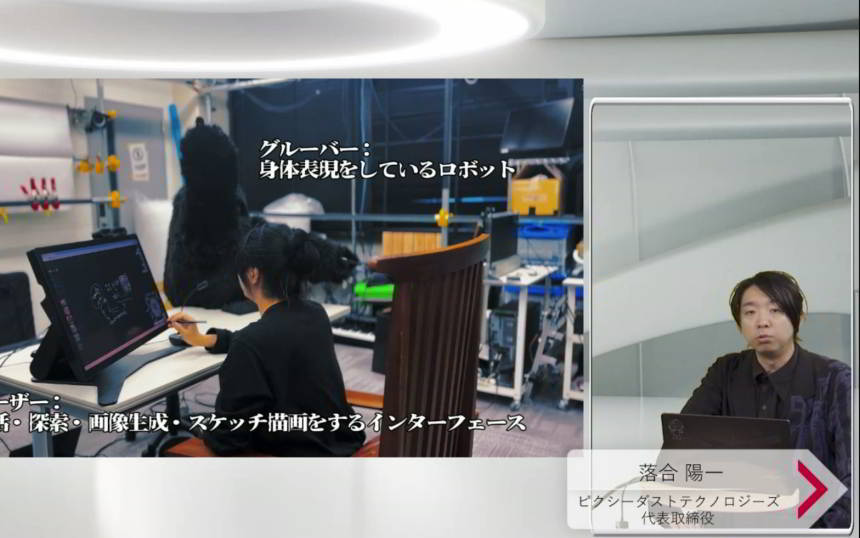

岩科氏によれば、この取り組みを通じて3社のパートナーが6Gの特徴を活かしたコンセプトモデルのロボットを提案。2025年5月19日に開催したオンライン記者説明会で紹介するとともに、その1社であるピクシーダストテクノロジーズ(PxDT)代表取締役の落合陽一氏が、自社のコンセプトについて説明した。

PxDTは、リアルタイムの学習・推論を想定したUIを提案

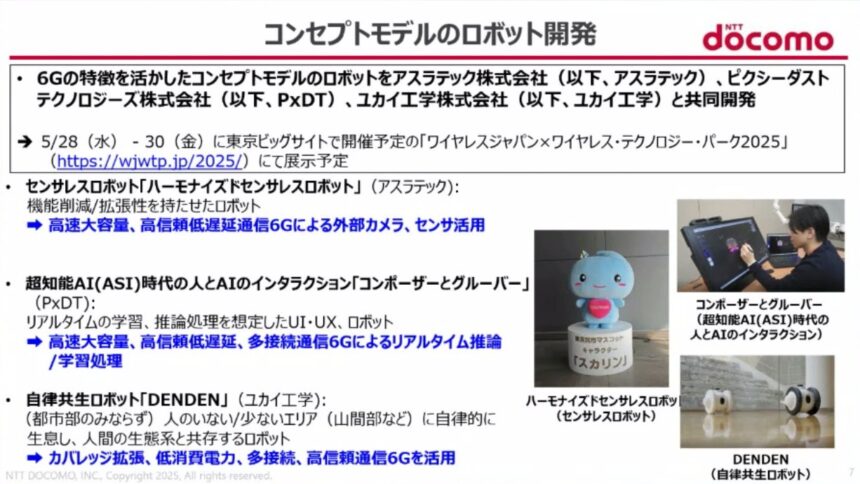

今回発表した3つのコンセプトモデルは次の通りだ。

3つのコンセプトモデル

1つめは、アスラテックの「ハーモナイズドセンサレスロボット」。ロボット自体にカメラやセンサーを搭載するのではなく、6Gの高速大容量/低遅延通信を介して外部のカメラやセンサーから必要な情報を得るというコンセプトだ。これにより「ロボットにカメラやセンサーを搭載する必要性が減る」(岩科氏)。

2つめは、PxTDが提案する人間とAI・ロボットとのインタラクション「コンポーザーとグルーバー」だ。人間がAIと協働する場合のUI・UXを提案するもので、リアルタイムの学習・推論処理を実現するのに、「5Gを超える高速大容量通信や高信頼・低遅延通信、多接続通信を活用する」。

3つめは、ユカイ工学が提案する自律共生ロボット「DENDEN」。人のいない、または人の少ないエリアで自律的に生息するロボットだ。非地上系ネットワーク(NTN)を活用したカバレッジ拡張や、低消費電力、多接続といった6Gの特徴を活用するという。