オープンソースソフトウェア(OSS)が、移動体通信技術の研究開発を大きく変えようとしている。近年、5G RAN(無線アクセスネットワーク)や5Gコアの機能を開発・実装するOSSプロジェクト(図表1)が活発化。それらを活用した5Gアプリケーションの開発・実証、さらにBeyond 5G/6G技術の研究開発も加速している。

図表1 4G/5G関連の主なオープンソースソフトウェア

我が国も例外ではない。

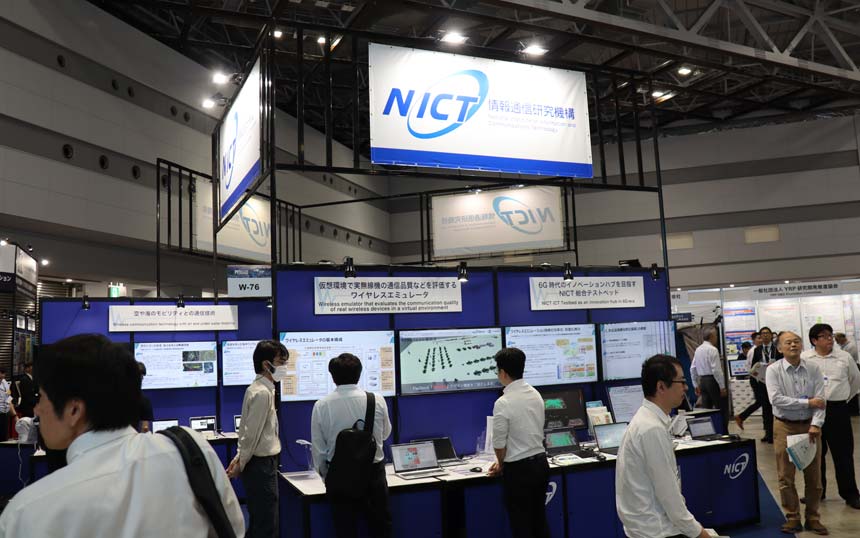

京都大学と情報通信研究機構(NICT)による総合テストベッド研究開発推進センターが、Beyond 5Gシステムの評価を目的として2024年に開発したデジタルツイン・ワイヤレスエミュレータがその一例だ。

これは、5Gの通信容量を向上させる技術として注目を集めている「全二重複信(Full-Duplex:FD)」技術を導入した次世代5Gシステムを仮想空間で評価するもの。実空間に無線機を設置して試験せずとも、現実空間を模擬した検証が可能になる。このエミュレータでは、3GPP標準に準拠したLTE/5G機能を提供するOSSの「OpenAirInterface(OAI)」を利用して5G仮想無線機を開発。京都大学が現行5Gの半二重(HD)と、FDの動作に対応する追加機能を開発・搭載している。

制約が多い通信技術開発

こうした次世代通信技術の研究開発、あるいは5Gのような新しい通信技術の特徴を活かすアプリケーションの開発には、これまで多くの制約があった。

通信技術そのものが高度化/多様化していることに加えて、商用の5Gソリューションを使って研究・実験環境を構築するには多額のコストがかかるため、研究開発の裾野はなかなか広がらなかった。

移動体通信技術の研究・開発は最早、1つの企業や組織で行うのは困難なほど高度化・複雑化している。より多くの研究開発者に門戸を開き、かつ連携・協働できる環境が必要だ。

OSSは、こうした課題を解決する切り札となり得る。OSSを活用することで低コストに実験・研究の環境が構築できることに加えて、商用ソリューションでは難しいカスタマイズや拡張も容易だ。実験・研究用途向けに、OAIベースのオールインワン型5G基地局「OAIBOX」を提供している構造計画研究所 通信工学部 無線工学室 室長の片岡慎一郎氏は次のように話す。

構造計画研究所が国内独占販売する「OAIBOX」

「商用製品に依存せずに研究・試験環境を低コストに作れるうえに、カスタマイズできるので特定ニーズに合わせた開発ができる。また、世界中の研究者、開発者がコミュニティを作り、日々議論している。わからないことがあっても、そうした仲間からサポートを得られるのもOSSの強みだ」

OSSは5G/6G開発を“民主化”し、多くの研究機関や企業を巻き込む力を有しているのだ。