【連載】ミリ波のチカラ -超高速通信がもたらす新しい体験- の第2回は、ミリ波の普及を阻む要因とその打開策について考察する。

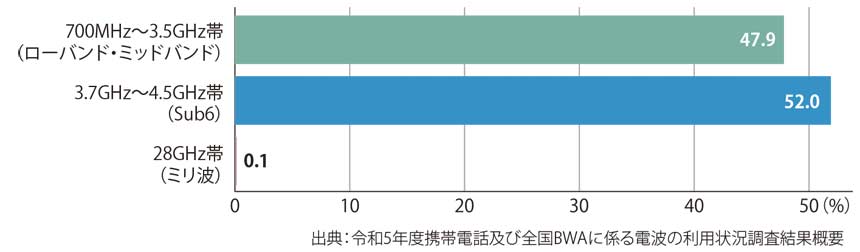

日本では、ミリ波として28GHzでモバイル通信事業者(以下、キャリア)4社に各400MHzの広い帯域の免許が付与されている。Sub6の3.7GHz帯や4.5GHz帯は各社100MHzあるいは200MHzの帯域であり、それに比べて広い帯域を使うことができる。

ローカル5Gには900MHzと、より広い帯域が割当てられている。さらに、26GHz帯や40GHz帯という新たな周波数帯でも、5Gの無線免許を付与することが検討されている。

基地局はあるが使われていない

日本の5G人口カバー率は2023年度末で98.1%に達し、政府目標(2025年度末97%)を前倒しで達成した。これは主に3.7/4.5GHz帯のSub6、そして既存4G周波数の転用による面的展開の成果である。

一方で、ミリ波は面的なカバレッジを提供するというよりは、スポット的に高速・大容量通信を実現することが期待されている。総務省は、ミリ波はスポット的に活用しつつ、2027年度までに4社合計で5万局展開の方針を掲げている。

実際には、ミリ波基地局はすでに4万5千局程度が稼働している。にも拘わらず、ミリ波を利用しているモバイル通信トラフィックは全体の0.1%程度に過ぎない。基地局はあるが、ほとんど使われていないのが現状だ。

図表1 5Gで利用されている各周波数帯の帯域幅(携帯4社の合計)

世界的にも、米国を皮切りに早くから利用が始まったミリ波であるが、現状は依然として試行段階あるいは限定した用途での利用が中心となっている。GSAはミリ波の割当・導入状況、端末・CPEのエコシステム拡大を継続的に報告しているが、「Sub6中心+ミリ波の点的活用」という二層構造を当面の考え方としている。

ミリ波の現状の代表的なユースケースは、スタジアムや空港等の高トラフィック環境や固定無線アクセス(FWA:Fixed Wireless Access)である。米国ではスタジアム等の通信環境の充実に向けて、5GのSub6/ミリ波と4Gを複合的に投入する事例が増えている。一方、ミリ波FWAは固定ブロードバンドの代替として米国から導入が始まり、現状では中東や欧州の一部などでも普及しつつある。