働き方が多様化し、オフィスに縛られない業務スタイルがスタンダードになるなか、場所やデバイスを選ばず通話が可能な「クラウドPBX」への関心が高まっている。

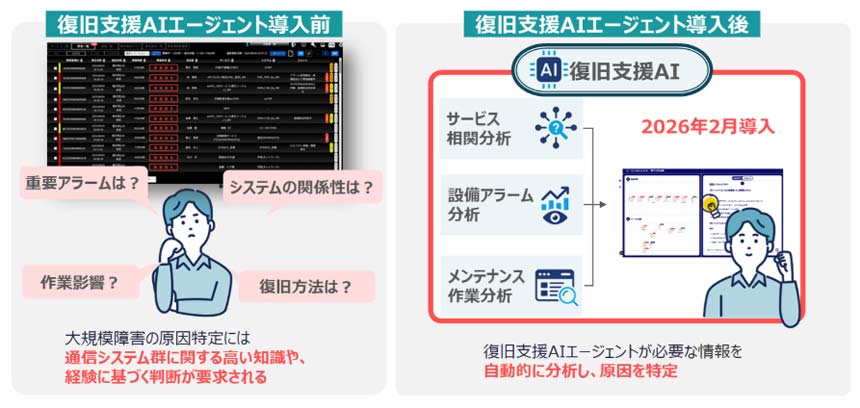

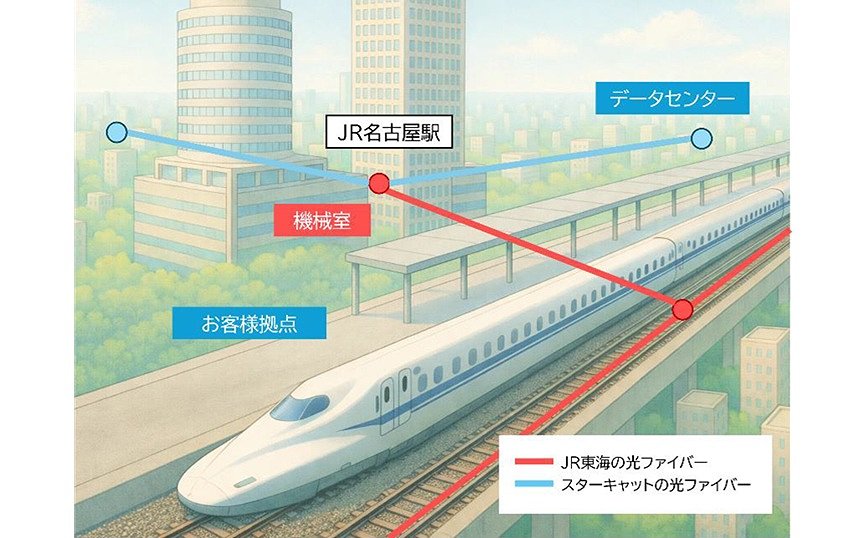

クラウドPBXとは、従来オフィス内に設置していたPBX(電話交換機)の機能をクラウド上に構築し、インターネット経由で通話機能を利用できるサービスだ(図表1)。自宅や外出先でも、スマートフォンやPCを使って内線通話ができるほか、PBXの設置が不要なため、初期費用の抑制やメンテナンス負荷の軽減などにもつながる。

図表1 オンプレミスPBXとクラウドPBXの違い(Arcstar Smart PBXの場合)

双方向番号ポータビリティが追い風

国内でも、クラウドPBXの裾野は着実に広がってきている。クラウドPBX「Arcstar Smart PBX」を提供するNTTドコモビジネス プラットフォームサービス本部 コミュニケーション&アプリケーションサービス部 販売推進部門 第三グループ 担当課長の早助匡人氏は、「新型コロナによるテレワークの普及を背景に、販売実績が一気に伸びた。現在も年率10%程度のペースで堅調な拡大を続けている」と話す。

今年4月に「UNIVERGE BLUEフルクラウドサービス」のBYOT(Bring Your Own Trunk)モデルの受注を開始したNECプラットフォームズ ユニファイドコミュニケーション事業部門 国内事業統括部 クラウド販売促進グループの園田隆史氏も、「好調な滑り出しで、すでに実績も上がってきている」と語る。

同社は2022年4月より、キーテレフォン/PBXとクラウド型ユニファイドコミュニケーション(UC)サービス・UNIVERGE BLUEを連携させたハイブリッドモデルの提供をスタートしたが、「当時と比べても、初速の伸びが大きい」というのだ。

その要因の1つが、今年1月から始まった「双方向番号ポータビリティ」である。これまで固定電話で番号を引き継げるのは、NTT東日本/西日本の加入電話から他社へ移る場合に限られていた。つまり、他社からNTT東西へ乗り換えたり、NTT東西以外の事業者同士で移転する場合は、電話番号の変更が必要だった。

クラウドPBXも同様、NTT東西からの移転以外は電話番号を引き継げず、それが移行のハードルとなっていた。双方向番号ポータビリティにより、こうした制約が解消され、クラウドPBXへの乗り換えを検討しやすくなった。「『今使っている番号をそのまま使いたい』というニーズを捕まえられるので、間違いなく追い風になっている」(NTTドコモビジネスの早助氏)