米シエナ WaveLogic Science 担当副社長 キム・ロバーツ氏

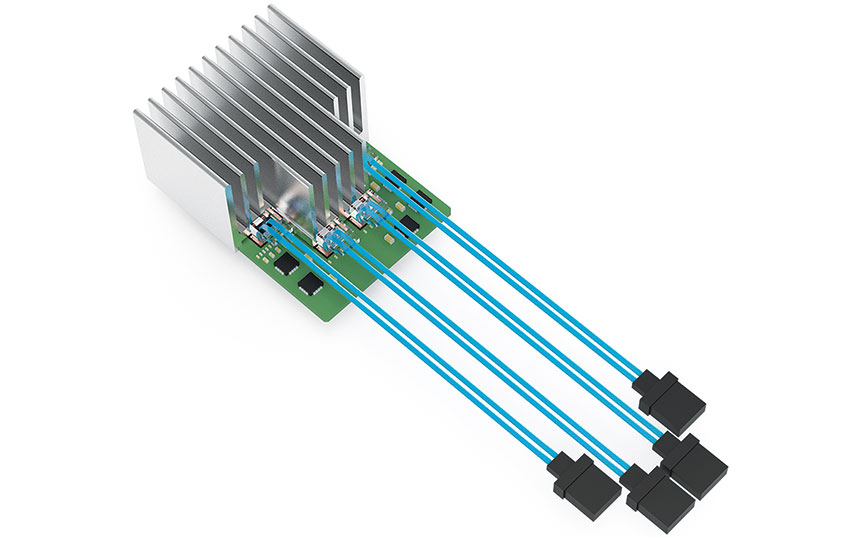

――2000年代にいち早くコヒーレント光技術を実用化したDSPチップ「WaveLogic」(WL)は、その後、常に最高速を更新し続けてきました。

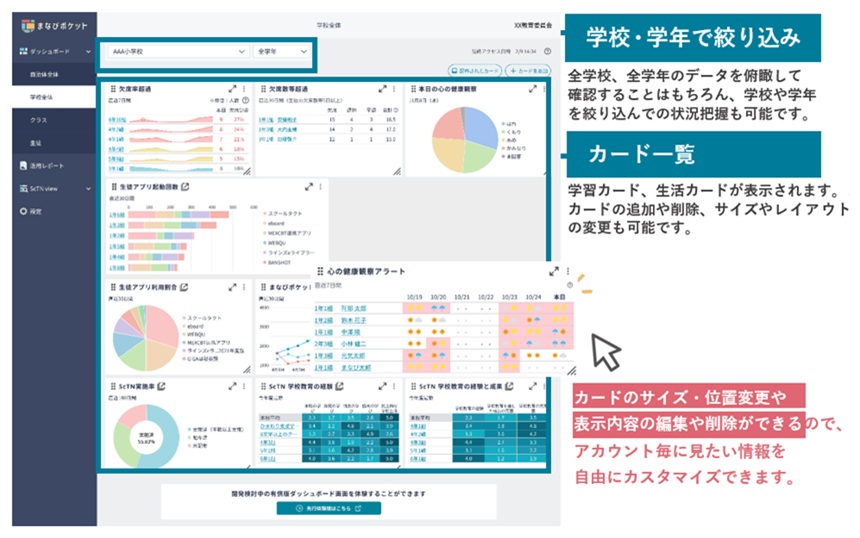

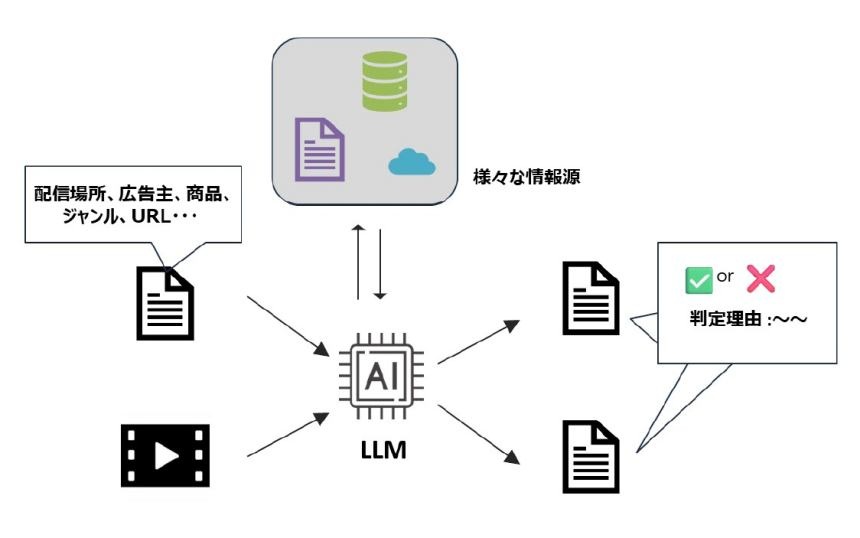

ロバーツ 約20年、6世代の子どもたちを育ててきました(図表1)。

図表1 光伝送用チップセットWaveLogic(WL)の進化

最初はシエナに買収される前のノーテル時代、2005年にWL1を出荷しました。あまり普及することはなかったのですが、光による大容量通信において新たな方向性を示すプロダクトになりました。

現在まで続くデジタルコヒーレント※1が導入されたのは、2008年に出荷を始めたWL2からです。実現不可能と言われていた技術を実用化できたことに加えて、WL2は商業的にも大きな成功を収めました。

※1 デジタルコヒーレント

光の強弱だけでなく、位相や振幅、偏波を使ってデジタルデータを送る方法

4年後のWL3でも1秒あたりのビット数(bps)は2倍になり、ビットあたりのコストを低減し、熱放散も防ぐことができました。

また、このWL3には2つめのバージョンがありました。長距離伝送で問題となる波長分散を、新しいデジタル信号処理(DSP)技術を用いて制御する技術を導入したもので、これによって様々なタイプの海底ケーブルに対応できるようになりました。

最高速の秘訣は「長方形」?

――第4世代のWLAiで、伝送速度は400Gbpsを達成しました。

ロバーツ WL3 Ver.2の波長分散の制御技術を、WLAiでも採用しました。

波長分散は光信号の歪みを発生させます。これをコントロールできるようになったことで、ボーレート※2を向上させることが可能になり、この後の伝送容量の増大につながっていきます。2020年のWL5では最大800Gbps、最新世代のWL6は最大1.6Tbpsに達しました。

※2 ボーレート

デジタルデータを伝送する際に、1秒間に信号を変復調する回数のこと。シンボルレートとも言う。単位はBaud

――WLは世代ごとに2倍の伝送速度を達成してきていますが、競合ベンダーの中には、800Gの次は1.2Tと刻むかたちで、いち早く製品を市場投入するケースもあります。そうした動きは脅威にはなりませんか。

ロバーツ 次世代のWL設計にかかる投資は莫大な額になるので、それを正当化するには旧世代を遥かに凌ぐ性能を達成しなければなりません。ビット当たりのコストや発生する熱を半減させる必要があったのです。

我々がどうやってそれを可能にしたのか。重要なのは周波数の利用効率です。図表1は横軸が周波数、縦軸が信号の強さを示しており、各世代での周波数利用効率の違いが分かります。

WL2は上部が尖っているのに対して、WL3はかなり平坦になっています。両端についても、WL2に比べて信号強度が急峻に立ち上がっています。これは、周波数を無駄なく使えていることを示しています。

移動体通信は特にそうですが、周波数は通信事業者にとって非常に貴重な資源であり、最大限の効率化を求められます。光ファイバーの世界でもこのころから、利用効率に対するニーズが高まりました。

――WLAi以降は、トップがさらに平坦になっていますね。

ロバーツ 立ち上がりも、より急峻になりました。完全な長方形を目指したのがWL6です。垂直に立ち上がり、平らになってから垂直に落ちています。