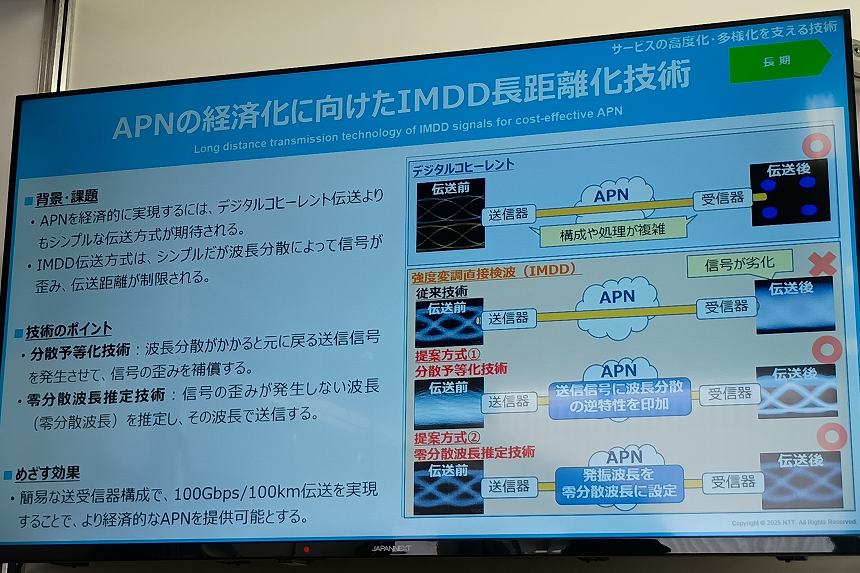

IOWN APN(オールフォトニクス・ネットワーク)関連の技術としては、商用サービスがすでに開始されていることもあり、高速化や低遅延化といった性能の追求だけではなく、「いかに経済的にAPNを展開するか」にフォーカスした技術展示が目を引いた。「APNの経済化に向けたIMDD長距離化技術」だ。

「APNの経済化に向けたIMDD長距離化技術」の概要

APNは、電気信号への変換なしにエンドツーエンドで光のまま通信するネットワークだが、その光伝送には主に「デジタルコヒーレント」技術を使っている。デジタルコヒーレントとは、光の強度だけでなく波としての性質、つまり振幅や位相、偏波をデジタルデータとして信号を伝達するもので、長距離・大容量伝送に適する。

ただし、デジタルコヒーレントは送信器/受信器の構成が複雑になるためコストが高い。それに対して、シンプルな送受信器で低コストに光伝送できるのがIMDD(強度変調直接検波)方式だ。光の点灯・消灯を切り替えることでデジタル情報を伝送させる方式で、低容量かつ短距離の通信に用いられる。

低コストなIMDD方式で100Gbps・100km伝送を目指す

IMDD方式の伝送距離は使用する波長帯によって変わるが、光ファイバー通信で一般的に使われているC帯では数km、O帯を使った場合の20kmが限界だ。「APNの経済化に向けたIMDD長距離化技術」は、このIMDDの伝送距離を伸ばして100Gbps・100km程度までカバーできるようにすることを目指している。

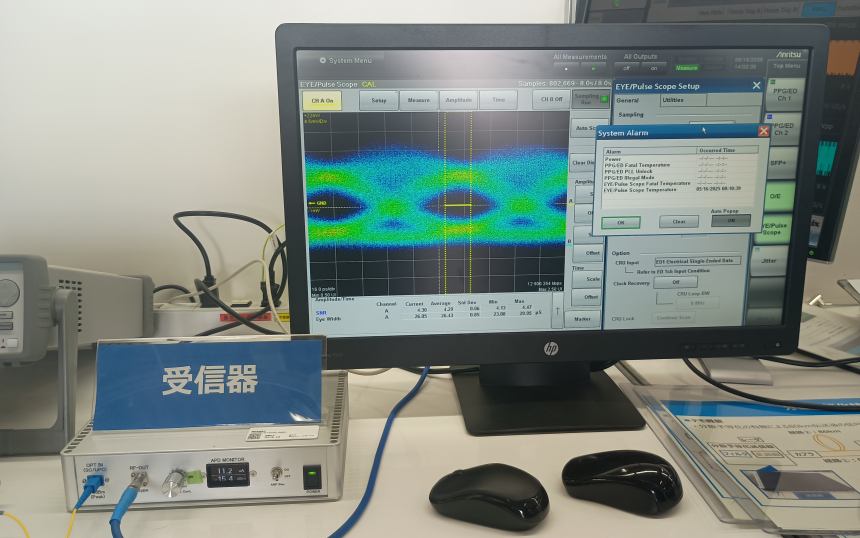

IMDD長距離伝送のデモ

説明員によれば、「100Gbps・100kmを超える領域はまさにデジタルコヒーレントが適しているが、現状では、100~20kmにも使わざるを得ず、コスト的に割高だ。ここをIMDD方式で伝送できれば、APNを経済的に作れる」。

カギは、IMDDの課題である信号の歪みをいかに補償するかだ。歪みは波長が分散することで発生するが、それを元に戻す信号を発生させたり、そもそも信号の歪みが発生しない波長を送信するといったアプローチで、長距離IMDD伝送を実現しようとしている。

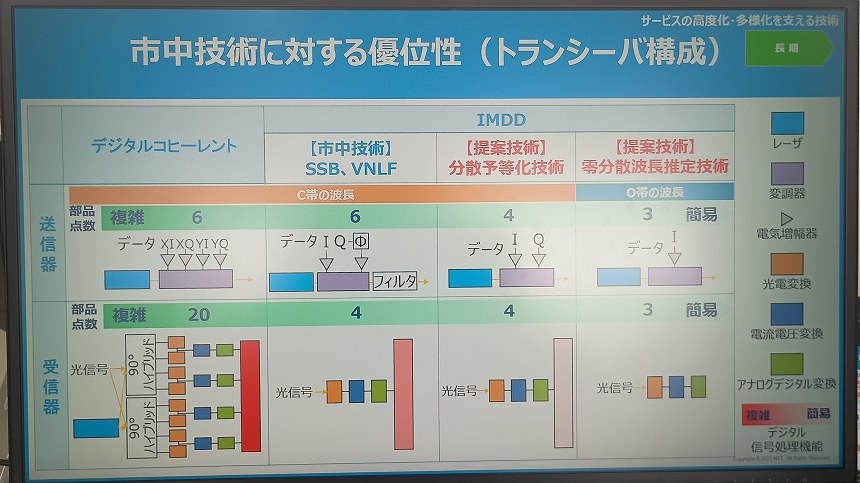

トランシーバー構成の比較。左端がデジタルコヒーレント。本研究で提案する技術(右側の2つ)の場合、特に受信器の構成が簡素化される

実現すれば、上の画像のように送信器/受信器を簡易化し、APNをより安く展開できるようになるかもしれない。