2023年5月に新型コロナが5類感染症に移行して2年弱。オフィス出勤とリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークが広がっている。

日本生産性本部の「働く人の意識調査」によると、2025年1月時点で週当たり出勤日数を0日、つまりフルリモートと回答した割合は22.4%。週1~2日出勤と合わせると49.1%となり、2020年5月の同調査開始時の計69.4%をピークに一貫して減少傾向にある。

オフィス回帰の流れは世界的なものだ。米国では、コロナ特需で急成長したZoomやアマゾンが従業員に出社を要請したことは日本でもセンセーショナルに報じられた。ただこれには話題先行の部分があると野村総合研究所 DX基盤事業本部 IT基盤技術戦略室 チーフリサーチャーの亀津敦氏は指摘する。「例えば米国の金融機関の場合、完全なオフィス回帰を行ったのは9%に過ぎない」。現実には、最低限の出社日数や時間を定めた運用が主流になっているということだ。

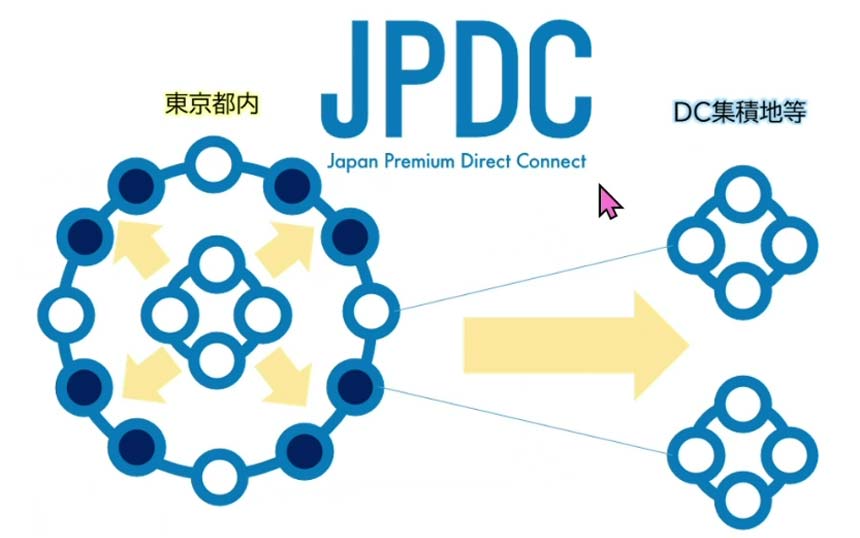

亀津氏は現状を「職場復帰期」と表現する。「パンデミック期のテレワークによって低下した生産性を、ハイブリッドワークによって回復させようとしている」のが多くの企業の今の状況だ(図表1)。

図表1 ハイブリッドワークからデジタルワークへ

テレワークで対面でのコミュニケーションは減少したが、チャットやWeb会議ツールの急速な普及はコミュニケーションの総量とスピードを改善させた。この流れを推し進め、企業はデジタルを活用し場所や時間に囚われず人材を活用する「デジタルワーク」に移行し、生産性の向上に努めるべきだと説く。

「音」をシーリングマイクで解決

日本生産性本部はテレワークの課題についても調査している。回答のうち最も多かったのが「Wi-Fiなど、通信環境の整備」であり、「Web会議などのテレワーク用ツールの使い勝手改善」も上位だ(図表2)。

図表2 テレワークの課題(2025年1月調査)

オフィス回帰は、会議室に対面参加者が集まり、オンラインからも参加者するハイブリッド会議の頻度を高めたが、多いのが音声にまつわる問題だ。ワイヤレスマイクを用いれば会議室内では問題なく聞くことができても、その音声がクリアにオンライン側に伝わっているとは限らない。固定マイクであっても、PC操作をしたり議論に熱中するあまり、口元からマイクが外れることもある。

また、カメラの画角が固定されている場合、クローズアップされなければオンライン参加者にとって対面の発言者が誰かを特定しづらくなり、場合によっては意思決定のプロセスにも影響する。

このような問題は、会議への集中力を削ぎ、生産性を低下させる。ハンドマイクやマイクスピーカーなどの機材を都度用意する負担も無視できない。

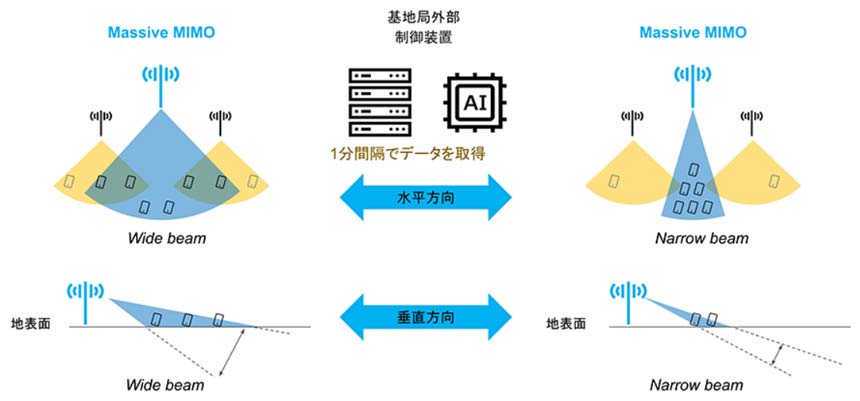

ハイブリッド会議の課題解決につながる製品カテゴリとして注目が高まっているのが、シーリングアレイマイク(以下、シーリングマイク)だ。会議室や講義室などの天井に設置し、話者の音声をハンドマイクやピンマイクを使用せずに収音する。リアルに集う参加者はマイクを意識する必要がないうえ、一度設置すれば使用のたびの調整は不要であり、準備の負担は大きく軽減される。

シーリングマイクでは、ある程度広範囲の音声を収音することと、話者の方向を特定して収音するビームフォーミングを両立させるために、筐体内に複数のマイクを列(アレイ)状に配置するのが基本的な構造だ。均一に音を拾える360度全方位集音機能や、エアコン音やタイピング音などの不要な雑音を抑制するノイズキャンセリング機能、複数の話者が同時に発言しても音量を適切に調整しバランスの取れた音声を出力する音声自動ミキシング機能などが代表的な機能であり、各社がこうした機能の性能を競い合っている。