――日本は5Gで海外勢に後塵を拝する形となりました。その反省に立ち、Beyond 5G/6Gでは早期に動き始めています。

桑津 6Gは、1Gから数えると6番目の規格になりますが、これまでを振り返ると、日本は2Gから標準化作業に本腰を入れ始め、おそらく3Gのときに主導権を握れるチャンスが最もありました。

しかし、様々な事情から上手くいかず、やがてじわじわと競争力を失い、5Gではすっかり“蚊帳の外”に置かれてしまった。通信規格の国際競争では、残念ながら、マスマーケットを押さえたメーカーのいる国が優位です。3Gまではエリクソン、ノキアの2社で、そこに4GからファーウェイとZTEの2社が新たに加わりました。

中国企業が急成長した要因の1つは言うまでもなく、マスマーケットに入っていけたからで、何より自国に14億人という巨大市場があります。ソフトウェアの開発者も多く、競争力が元々強いところに国策も相まって、ファーウェイなどの強大な企業が生まれたと言えるでしょう。

日本が6Gに向けて早期に動き始めたことは正解ですが、過去の状況を見る限り、従来と同じやり方では日本が再びイニシアティブを取ることは相当厳しいと思います。

6Gは社会インフラへ――それでは、日本はどのような方法を採ればいいのでしょうか。

桑津 日本の「勝ち筋」はどこにあるのか。大きく2つあると見ています。

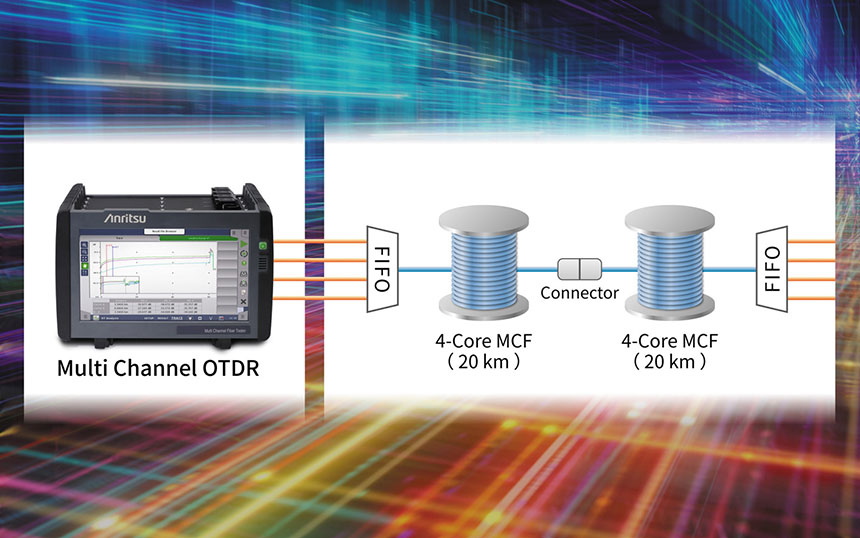

1つめが、NTTのIOWNのアプローチです。

光の伝送路に光のスイッチを入れることでネットワーク全体を光化し、無線はアクセスとしての役割を担うというのはネットワーク高速化の1つの完成形であり、6Gの延長線上にIOWNを位置付けることは間違いではありません。日本は光伝送技術についてはまだ競争力を持っているので、強みも発揮できると思います。

2つめが、社会インフラとしてのアプローチです。

4Gまでの移動通信は、コミュニケーションインフラとして位置付けられてきました。しかし、5Gは社会の制御インフラ・神経網としての存在になるという見方があり、6Gはその発展型と捉えることができます。

東京大学大学院 情報学環 副学環長で「Beyond 5G推進コンソーシアム」国際委員会委員長の中尾彰宏先生は「6Gは超高速・超低遅延といった5Gまでの機能を高度化するのではなく、より社会インフラに近付いていく」という考え方をされており、非常に的を射ていると思います。

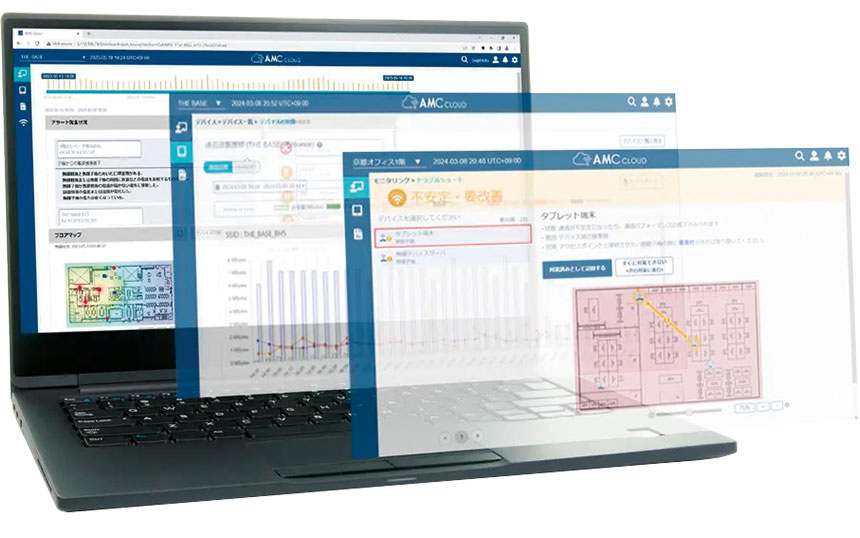

そうなったとき、ローカル5Gのようにニッチなネットワークが“突破口”になるというのが、中尾先生の見解です。

5G以降での実現が期待されている自動運転や遠隔医療、工場の遠隔操作などは、いずれも人手不足や少子高齢化などの社会課題を自治体や企業といった限られた範囲で解決するアプリケーションであり、どちらかといえばキャリアネットワークよりもローカル5Gの方が適しています。

現場の課題解決に合わせてネットワークもカスタム化され、それが進化したものが「ローカル6G」あるいは、6Gのサブネットワークとなり、その共通仕様が6Gに取り入れられていくのではないでしょうか。

海外では、これまで通信とは無関係だった、自動運転などのアプリケーションの関係者を交えて6Gのコンセプトを作ったり、「スライシングを束ねてネットワークを構成しよう」「サブネットワークを個別に作ろう」といった議論がされています。

6Gで社会インフラや産業インフラを収容するネットワークを個別に作らなければならないとなったとき、アプリケーションに強みを持つ日本は一定の貢献ができると考えています。