京セラは2025年2月18日に記者説明会を開催し、5G仮想化(vRAN)基地局の開発を開始したと発表した。

(左から)京セラ KWIC 戦略企画部 戦略推進部 責任者 中川芳久氏、統括部長 福島勝氏、副統括部長 堀正明氏、無線ネットワーク第1開発部 部長 錦戸正光氏

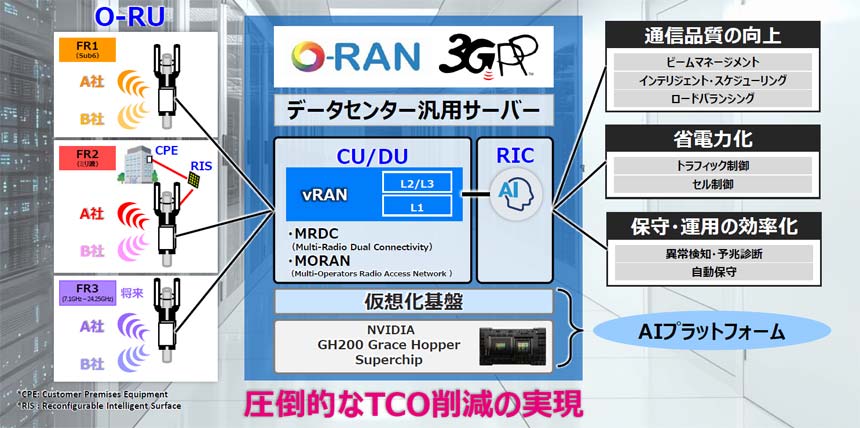

vRANとは、RAN(無線アクセスネットワーク)の機能をソフトウェア化し、汎用サーバー上で動作させる技術だ。専用ハードウェアが不要になるため、CAPEX/OPEXを大きく削減することができる。

vRANの開発に着手した理由について、副統括部長の堀正明氏は、「vRAN、そしてAI-RAN・Cloud-RANが今後業界で進んでいくと確信している。従来のRANとは全く次元の異なるものになるため、プレイヤーが入れ替わる。我々としても、新規参入のチャンスだと考えた」と話した。

京セラが開発するvRANでは、エヌビディアが提供するコンピューティングモジュール「NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip」を活用することで、汎用サーバー上に基地局機能を実装することが可能になっているという。

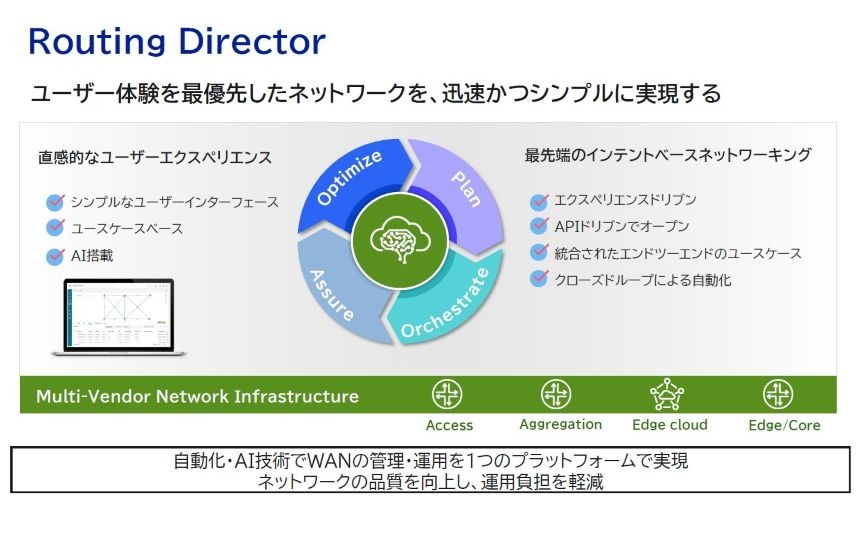

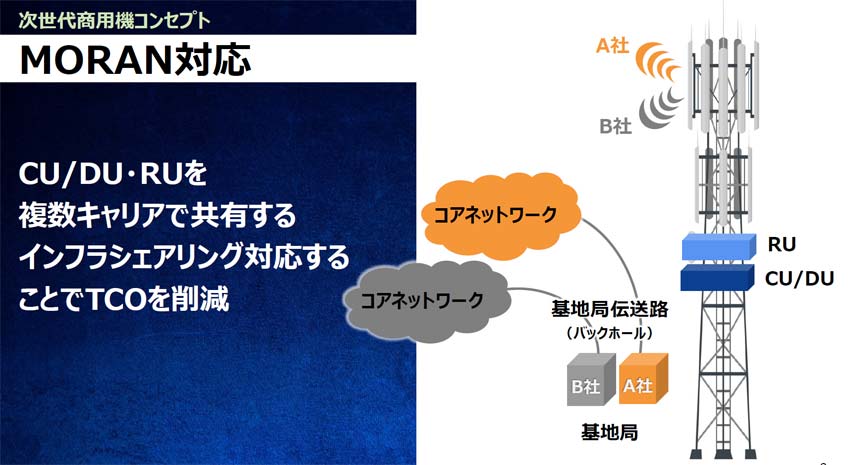

京セラの目指す次世代商用機コンセプト

「基地局シェアリング」でTCO削減

堀氏によると、同社のvRANには「AIの活用」と「MORAN(Multi-Operator Radio Access Network)対応」という2つの特徴がある。

AIの活用については、トラフィックの分散や最適な周波数割り当てをAIが行うことで通信の高速化・品質改善につなげたり、トラフィック量に応じて基地局の消費電力を最適化するといったことが可能になるという。予兆保全や異常検知の迅速化など、ネットワークの運用・保守効率化にも寄与するとのことだ。

AIを活用した5G仮想化(vRAN)基地局イメージ

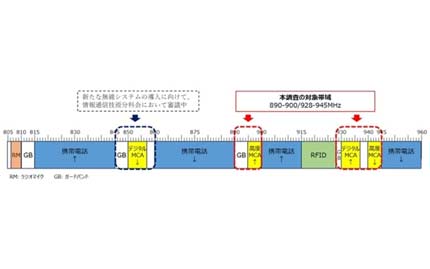

MORANとは、複数の通信事業者がRU(無線部)・CU/DU(制御部)を共有できるアーキテクチャのことを指す。いわば「基地局シェアリング」のような機能だ。1つの基地局を共有化することで基地局の設置数や設備投資を減らし、「約4割のTCO(総保有コスト)削減が実現できると見ている」と堀氏は語った。

MORANの概要

また、「Sub6とミリ波に対応したCU/DU機能を、汎用サーバー上のソフトウェアで同時制御する」(堀氏)機能を開発・実装。これにより、将来のトラフィック増加に対応できるとした。新たな周波数が割り当てられた際も、ソフトウェア経由でアップデートが可能になるという。