ゼロトラストとは?「正直に言うとユーザーの方もよく勉強されていて、ベンダーの使うバズワード(流行り言葉)と化している“ゼロトラスト”を信用しなくなっている」。こう明かすのは、ゼットスケーラーの髙岡隆佳氏だ。

社内外を問わず信頼できるエリアは無いという前提でセキュリティ対策を講じる、ゼロトラストという概念が広まっている。セキュリティ業界にはよくあることだが、こうした新たな概念は即座に自社ソリューションの宣伝文句として取り入れられていく。ゼロトラストと言うには怪しいソリューションも市場に氾濫し、ユーザーも警戒を強めているのが現状だ。

ゼロトラストが登場した背景そもそもゼロトラストに注目が集まっているのはなぜか。背景には、「まず信頼できる境界が曖昧になっていることがある。リモートワークの普及とクラウド活用が進んでいるからだ」とIIJグローバルソリューションズの吉田拓未氏は説明する。

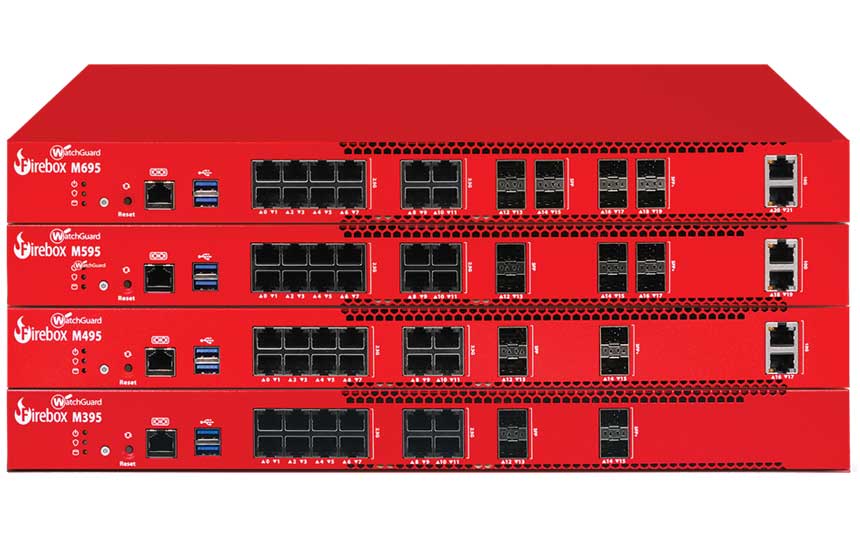

多くの企業が採用する境界型セキュリティでは、従業員が出社してオンプレミスの社内システムを利用することを前提に、インターネットなど社外のネットワークとの境界にあるファイアウォールやプロキシなどでセキュリティ対策を行う。セキュリティ対策を一元化できるなどのメリットもあるが、内部でマルウェア感染が発生すると、被害が拡大しやすいといった課題も従来から指摘されていた。

そうしたなかコロナ禍が起き、セキュリティ対策の抜本的見直しを後押しすることとなった。リモートワークの普及で従業員のアクセス元が分散し、システムやデータなどのアクセス先も複数のクラウドに分散したことで境界が複数生まれた。そのため従来の境界型セキュリティの発想で守るのが困難になったのである。監査法人のPwCあらたがゼロトラストに取り組んでいる国内企業を調査した結果によれば、その契機については「コロナ禍によるリモートワーク化が進んだため」と答えた企業が最も多く39.3%、次いで「DXや働き方改革などIT戦略を見直すため」が26.6%、「複数のクラウドサービスの利用が進んだため」「セキュリティインシデント・内部不正が発生/リスクが高まったため」が24.6%と続いている。

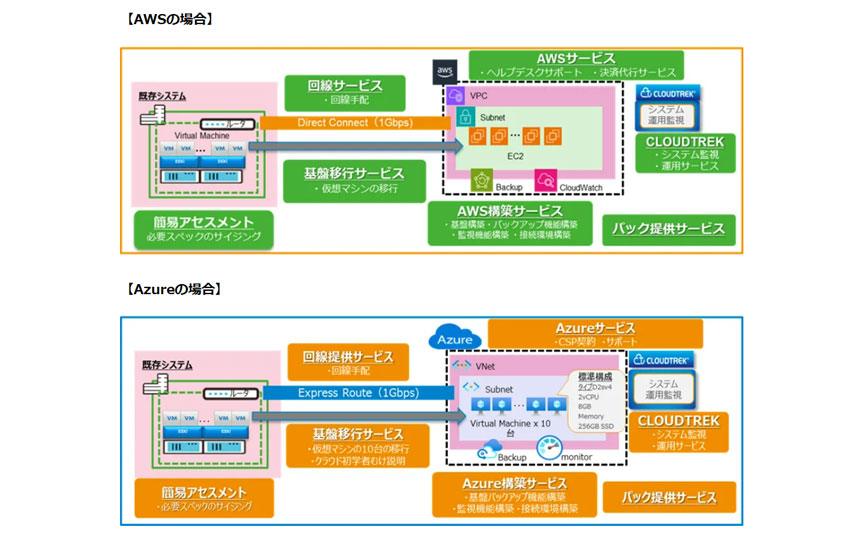

総合すると境界型セキュリティの限界が指摘される中で、コロナ禍によるリモートワーク利用の加速化やクラウド活用の増加により注目度が高まっているのがゼロトラストと言えるだろう(図表1)。

図表1 境界型ネットワークからの変化

| >>関連記事 | |

| ゼットスケーラー株式会社 ゼロトラスト実現の現実策とは? 無償ワークショップで自社の道筋整理を |

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ 中堅中小に“ちょうどいい”ゼロトラスト コスパと簡易さで気軽に導入・運用を |

| 株式会社IIJグローバルソリューションズ 企業のDXに”ゼロトラスト”が前提となるワケ |

エイチ・シー・ネットワークス株式会社 月1200円から目指すゼロトラスト ソフトSIM+SWGで全通信を制御 |