「常温常圧で動くのが光量子コンピューターの強み。他方式と比べると、消費電力を1桁以上も削減できる。一般的な家電と同じレベルの電力で量子コンピューターが使えるようになる」

NTT 代表取締役社長 CEOの島田明氏は2025年11月18日に開催した記者説明会で、OptQCと光量子コンピューターの実現に向けて連携協定を締結したことを発表。両社の技術を持ち寄って開発する「光量子コンピューター」の強みについて、そう強調した。

NTT代表取締役社長 CEOの島田明氏(左)と、OptQC 代表取締役CEOの高瀬寛氏

両社が開発するのは「光量子方式」の量子コンピューターだ。

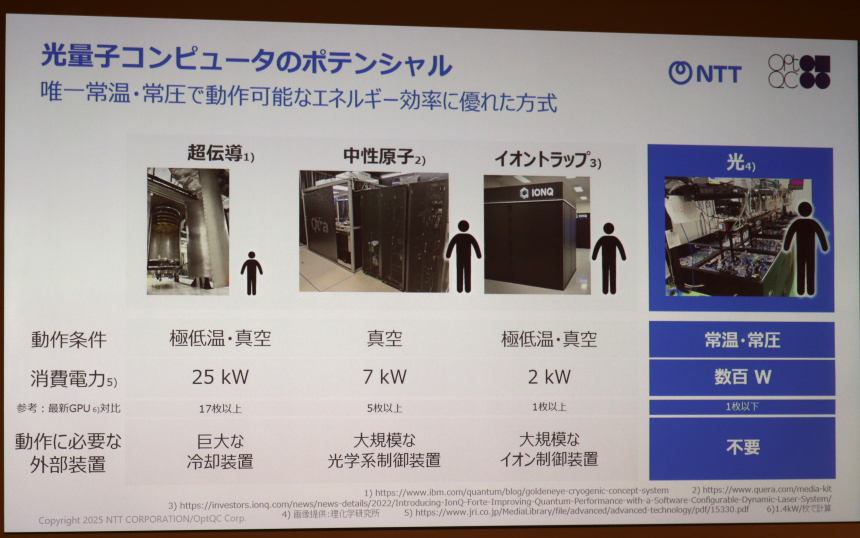

量子コンピューターには「超伝導」「中性原子」「イオントラップ」など複数の方式が存在するが、いずれも超低温や真空環境でしか動作できないのに対して、光量子方式は常温・常圧で動作が可能だ。冷却設備や特殊な制御装置が不要になることで、消費電力は数百Wに抑えられるという。他方式は最低でも数kWが必要だ。

光量子コンピューターのポテンシャル

島田氏は、今後も技術が進展することで「さらなる抜本的な省エネ化も可能になる」としたうえで、「エネルギー効率に優れていることは、圧倒的なスケーラビリティを実現できる可能性につながる」と展望した。

光量子コンピューターを社会基盤に

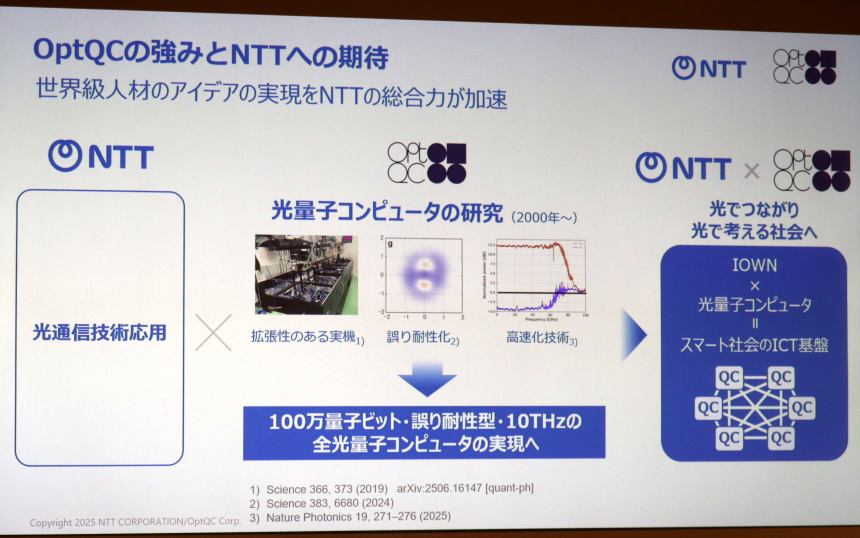

NTTが今回連携するOptQCは、東京大学における25年にわたる光量子コンピューターの基礎研究を土台として設立されたスタートアップ企業だ。

2024年11月には理化学研究所やNTT等とともに、常温・常圧で動作する新型光量子コンピューターを世界で初めて実現。光増幅器を用いた超広帯域量子測定、誤り訂正のための量子ビット生成など、光量子コンピューターの根幹をなす様々な技術を実現してきたメンバーが中心となっている。

NTTとOptQCの連携で期待される効果

OptQC 代表取締役 CEOの高瀬寛氏は今回の提携について、単に量子コンピューターの開発にとどまるものではなく「社会実装とサプライチェーンの構築まで含むものであり、光量子コンピューターによる社会基盤の実現まで」を目指すものと話した。現在、AIの普及などを背景としてコンピューティング基盤が消費する電力の増大が社会課題となっているが、圧倒的な省エネ化が可能になる光量子コンピューターの社会実装によって、それを解決に導きたいとした。