ネットワークとセキュリティの機能を統合し、クラウドからまとめて提供するSASE(Secure Access Service Edge)というサービスモデルが登場してから5年以上が経過した。

このSASEを導入してきたのは、主にクラウド利用やリモートワークを推進する企業だ。ただし、導入企業が期待通りの成果を得ているかと言えば、不満点も少なくないとフォーティネットジャパン マーケティング本部 フィールドCISOの登坂恒夫氏は指摘する。

フォーティネットジャパン マーケティング本部 フィールドCISOの登坂恒夫氏(左)と、

プロダクトマーケティングマネージャーの今井大輔氏

同社は、国内ユーザー企業を対象にSASEおよびSSE(Security Service Edge)に関する調査を実施。2025年10月2日に記者説明会を開催し、その分析結果を紹介しつつ、SASE普及の“第1ラウンド”で見えてきた課題について説明した。

期待した導入効果とは逆の結果も

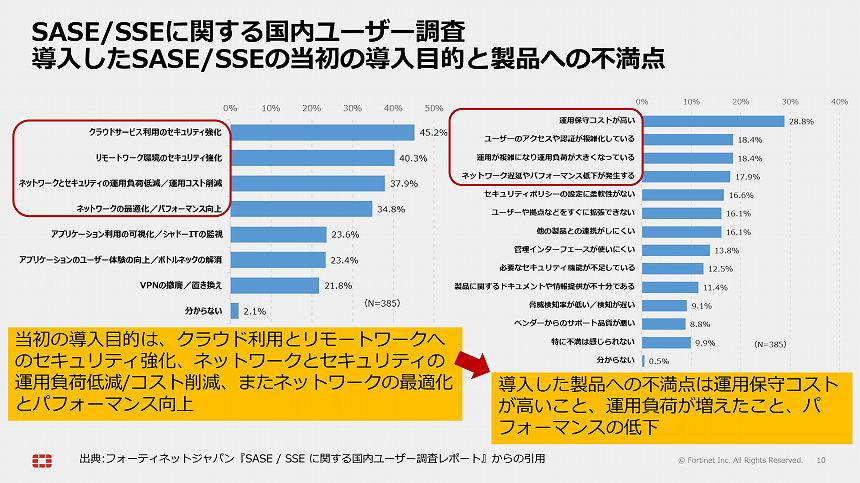

登坂氏によれば、SASE/SSEの当初の導入目的として上位に挙がるのは、「クラウドサービス利用とリモートワークのセキュリティ強化」「ネットワークとセキュリティの運用負荷低減/コスト削減」「ネットワークの最適化とパフォーマンス向上」だという。

導入したSASE/SSEの当初の導入目的と製品への不満点

一方、導入した製品/サービスへの不満点には「運用保守コストが高い」「運用負荷が増えた」「パフォーマンスが低下した」といった項目が並ぶ。登坂氏は、ユーザーの期待と導入結果には「現実的なギャップがある」と話した。

その理由としては、複数の製品/サービスを組み合わせてSASE/SSEを構成した結果、操作画面・方法が複雑化したり、ライセンス費が高騰したりといった要因が考えられるという。また、インターネット/クラウドへのアクセスをSASE/SSE経由とする際、多くのセキュリティ機能を適用することでパフォーマンスが低下している可能性もある。

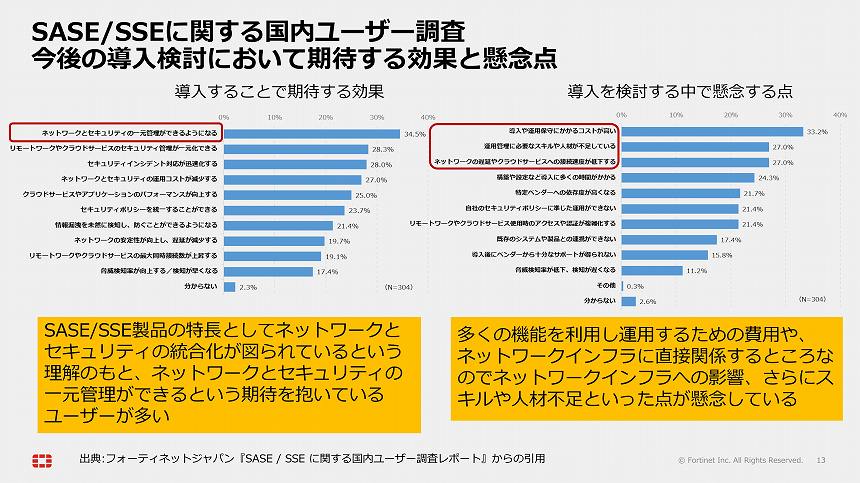

今後の導入検討において期待する効果と懸念点

これからSASE/SSEを導入しようとする企業も、ネットワークとセキュリティの一元管理ができること、つまり運用負荷/コスト低減に大きな期待を抱いているという。ただし、導入に当たっては、多種多様な機能を利用するための費用やスキル、人材の不足を懸念する企業が多いようだ。