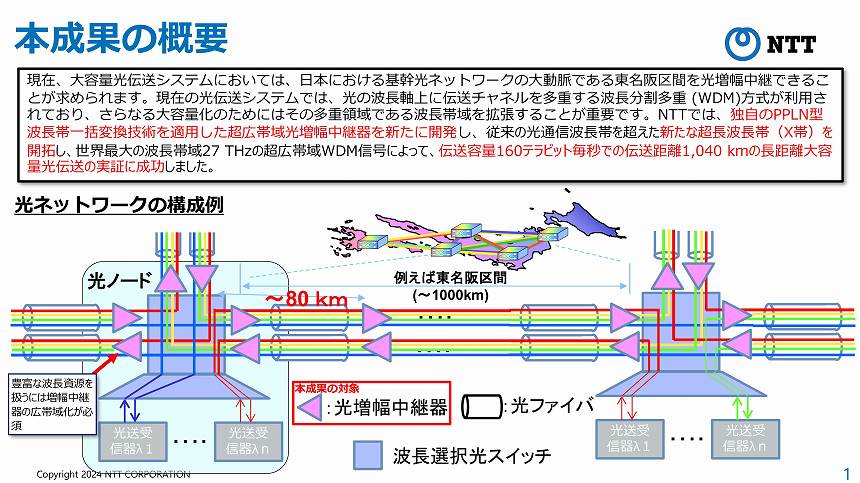

光伝送の大容量化を実現するアプローチの1つに「波長帯の拡張」がある。

現在の長距離光通信では主にC帯(1530~1565nm)とL帯(1565~1625nm)が実用化されている。これに、短波長方向のS帯(1460~1530nm)や長波長のU帯(1625~1675nm)を組み合わせれば、より多くの光信号を多重して伝送できるようになる。

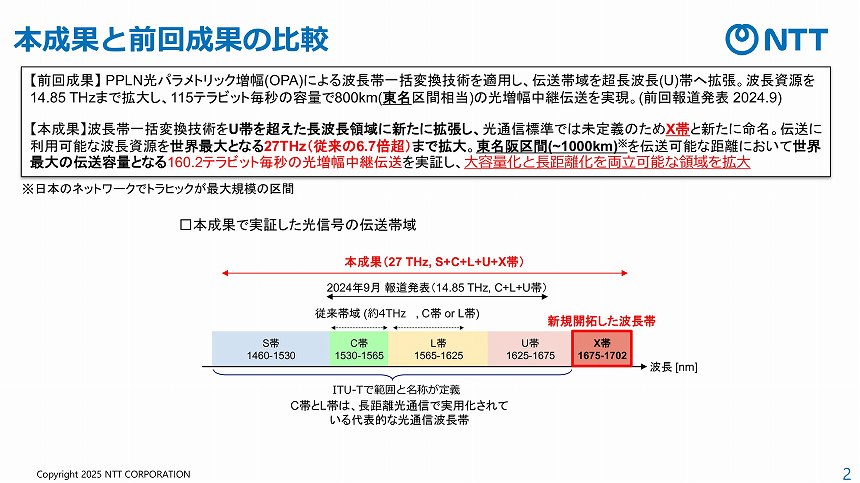

C+L帯の従来帯域は約4THzだが、NTTは2024年に、C+L+U帯の14.85THzを用いた長距離光増幅中継伝送の実証に世界で初めて成功。既存の光ファイバーネットワーク上で、従来の3倍超の大容量伝送を可能にする道を拓いた(参考記事:NTTが100テラ長距離光伝送の世界記録、IOWNで「ファイバー容量3倍」実用化へ)。

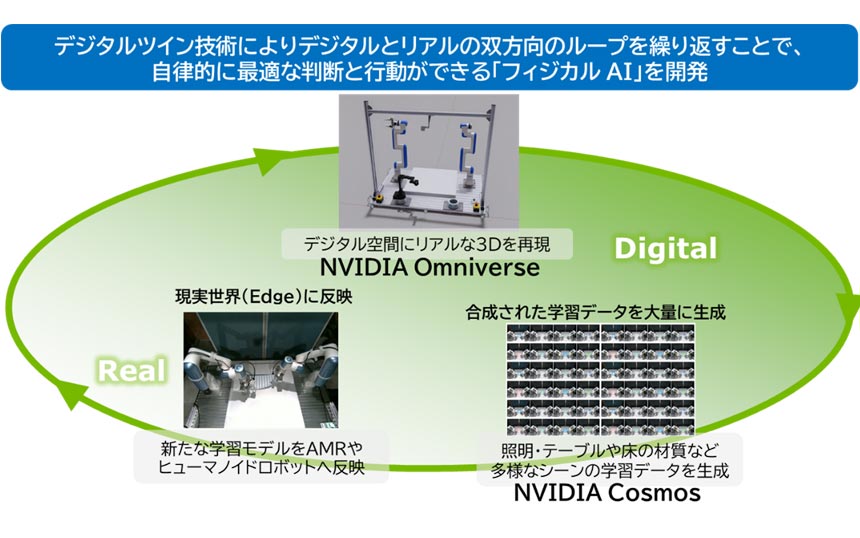

2024年実証と今回実証の成果の比較

そして今回、NTTはU帯よりもさらに長い1675nm以上の波長帯を開拓。この「X帯」と名付けた新波長帯とS帯を加えた27THzの帯域を用いて、160Tbps・1000km超の長距離光増幅中継伝送の実証に成功した。

標準化団体のITU-Tも定義していない長波長帯

光伝送に用いられる波長帯はITU-Tがその範囲と名称を定義しているが、それは前述のS/C/L/U帯までであり、今回NTTが開拓してX帯と命名した1675nm以上の長波長帯は定義されていない。NTT未来ねっと研究所 トランスポートイノベーション研究部 グループリーダの小林孝行氏によれば、「X帯のような長波長領域では、光ファイバーの特性によって光の吸収が起こり、伝送損失が急激に増加する。そのため、従来は信号伝送に適さないと考えられていた」からだ。

NTT未来ねっと研究所 トランスポートイノベーション研究部 グループリーダの小林孝行氏

今回のNTTの研究成果は、その“常識”を覆すものと言える。

未定義だった1675~1702nmを既存のS/C/L/U帯と組み合わせることで、伝送に使える波長資源は従来の6.7倍を超える27THzまで拡大。世界最大の超広帯域WDM信号が使用可能になる。

今回の研究成果の意義

さらに、この新波長帯を使って「日本の基幹光ネットワークである東名阪区間をカバーできる」(小林氏)1000kmの長距離伝送に適用し、その有効性を確認したことも、今回の実証の意義として大きい。同氏は、この実証成功には2つの技術的なポイントがあったと話した。