通信速度と容量が稼げる“まとまった帯域”を探し求める旅は、6Gでも継続される。

5Gでは3~6GHz帯のいわゆるSub6と、24~40GHz帯のミリ波を開拓したが、モバイル業界のニーズを満たし得る周波数帯は、もうそれほど残されていない。2022年頃に6Gの議論が始まった当初から期待を集めたのが、次の2つの帯域だ。

1つが、Sub6とミリ波の間に当たる7~15GHz帯である。「アッパーミッドバンド」「センチメートル波」などと呼ばれる。

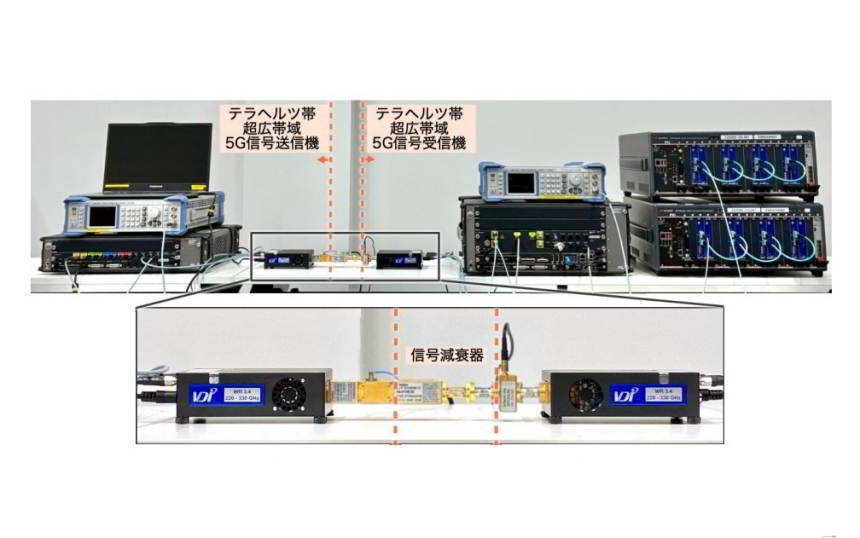

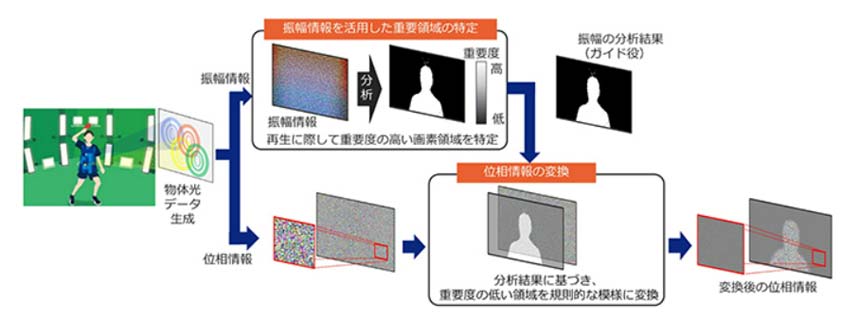

もう1つは、ミリ波よりさらに高い周波数の「サブテラヘルツ波」だ。100~300GHz程度の周波数帯のことを指し、広い帯域を使った超高速通信が可能な点が魅力である。日本はこのサブテラヘルツ波の研究開発で先行しており、NTTやNEC、富士通が開発した無線デバイスを用いた実験では、100Gbpsという超高速伝送に成功している。

ただし、モバイル業界の期待は今やアッパーミッドバンドに集中している。電波の直進性が非常に高いサブテラヘルツ波は、その扱いの難しさから「6G時代の後半になっても使えないだろう」との声が聞こえてくるような状況だ。

7~8GHz帯の山場は2027年

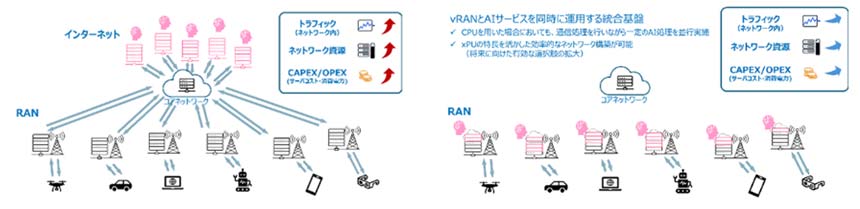

6Gでは、5Gへの転用が進むLTE帯域も含めて「すべてのIMTバンド(移動通信システム用周波数)を使えるようにしたい」と、エリクソン技術部門のクリストファー・プライス氏は方針を語る(図表1)。

図表1 6Gの周波数帯とカバレッジ

だが、2030年のモバイルトラフィック量が2020年の10倍以上に膨らむとの予測もあるなか、追加の周波数確保は必要不可欠だ。その「最も論理的な方法として浮上したのがセンチメートル波だ」と同氏。「非常に高いスループットと良好なカバレッジが得られる」とその特性を高く評価する。

なお、5Gで利用されている周波数帯は、6GHz以下の帯域を「FR(Frequency Range)1」、ミリ波を「FR2」と呼ぶことから、その間のアッパーミッドバンド(センチメートル波)はこれらと区別して「FR3」と呼ばれる。本稿では以下、FR1/2/3の呼称を使うこととする。

さて、6G時代にFR3を活用できるようにするための最大の山場となりそうなのが、2027年に開催されるWRC(世界無線会議)-27である。WRCとは、ITU(国際電気通信連合)によって3年から4年ごとに開催され、各周波数帯の利用方法や無線局の運用方法などを定める。

7~15GHz帯と一口に言っても、7GHzより上に空いている帯域が潤沢にあるわけではない。クアルコムジャパン 標準化本部長の城田雅一氏によれば、「比較的使いやすいのは8GHzまで」だ。

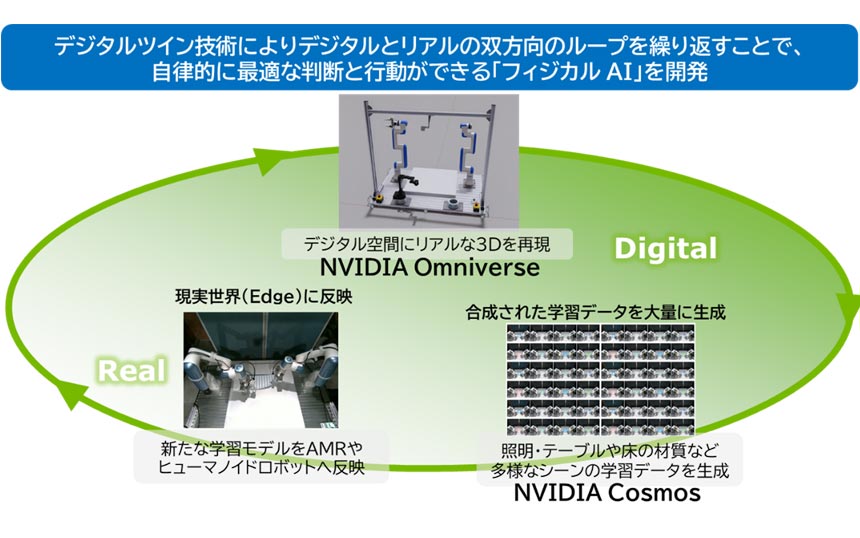

この7GHz付近の帯域の一部は、2023年11月に開催されたWRC-23で、すでにIMTバンドとして特定されている(図表2のオレンジ)。①6425~7025MHzと、②7025~7125MHzだ。①は主に欧州・中東・アフリカを対象としたもので、日本では②の100MHz幅が5Gおよび6Gで使えるようになる可能性がある。

図表2 WRC(世界無線会議)におけるIMTバンドの特定

そして、次回のWRC-27で最大の焦点となるのが、②と隣接する③7125~8400MHzだ。これがIMTバンド化されれば、②が特定された日本を含むアジア太平洋地域でも、広く連続した帯域が確保できる可能性が出てくる。

また、WRC-27ではこのほか、FR1に含まれる4400~4800MHz、FR3の14.8~15.35GHzのIMTバンド化に向けた技術的条件も検討される。