通信技術を駆使したクルマの高度化において、現時点での最終目標と言えるのが協調型自動運転だ。

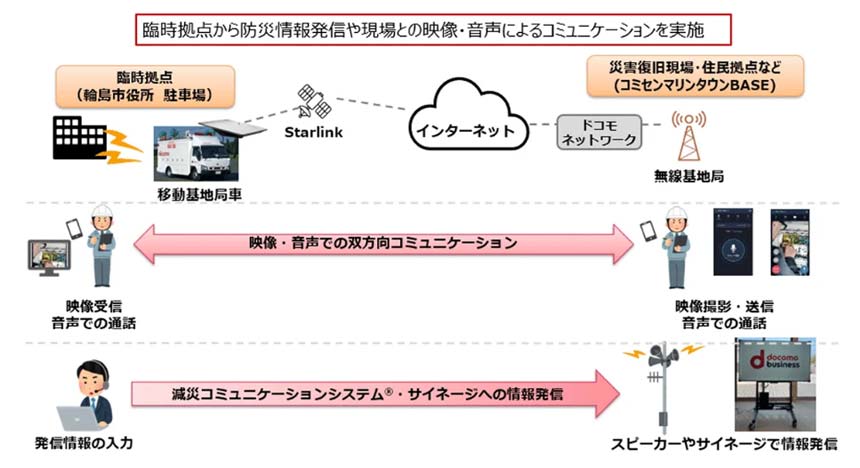

自動車業界は目下、車載カメラやLiDAR等で周囲を認識して走る自律型自動運転の性能アップを追求しているが、通信を使って車外から様々な交通情報を入手できれば、より高度な自動運転が可能になる。自律型の限界を突破する手段として路車間通信(V2I)や車車間通信(V2V)、歩車間通信(V2P)といった「V2X」、携帯電話ネットワークを介して通信する「V2N」を使った協調型自動運転への期待は高い(図表1)。

図表1 V2I/V2N通信の概要

内閣府は、2040年頃には協調型自動運転車が30%程度普及すると予測。その頃には、クルマ同士が通信して合流や車線変更を行う「調停・ネゴシエーション」といった高度なユースケースが実現されると想定している。それに向けて、新たな通信方式の導入などを含めた「SIP協調型自動運転の通信方式ロードマップ」を2022年に定めている。

協調型で「安全かつ円滑」

協調型を導入する目的は、交通の安全性と円滑化を両立することだ。

経済産業省が国土交通省と連携して取り組む「RoAD to the L4」プロジェクトのテーマ4「混在空間でインフラ協調を活用したレベル4自動運転サービスの実現に向けた取り組み」(愛称:CooL4)でリーダーを務める東京大学 生産技術研究所 次世代モビリティ研究センターの中野公彦教授は、「インフラ連携(V2I)の目的は円滑性の確保だ。安全性はクルマで担保するが、それだけでは、例えば右折判断も横断歩道通過の判断も遅れる。周りのクルマにも迷惑をかけるし、バスなら定常運行を阻害する」と話す。

東京大学 生産技術研究所 次世代モビリティ研究センター 教授 博士(工学) 中野公彦氏

見通せる範囲の対象物を検知して判断・制御を行う自律型自動運転は、非常に慎重な走行を余儀なくされる。しかも、自動車メーカーや車種、搭載するAIによって判断基準が異なる可能性がある。自身の走行が遅くなるだけでなく、その数が増えれば円滑な交通流を妨げることになる。

CooL4では、自車に搭載したセンサーでは検出できない死角に入る交通参加者を、路側インフラに設置したカメラ/LiDARで認識した情報を車両に提供。発進や右折を円滑に行ったり、横断歩道手前での一時停止を回避するといった使い方を検討している。今後は、レベル2運用での実証を経て、レベル4での実証を目指している。

自動運転サービスの早期実装が期待される高速道路でも実証は進んでいる。ユースケースの代表例が、合流や車線変更の支援だ。

見通しの悪い連結路や合流路での本線合流は、自律型自動運転車にとって至難の業と言える。連結路を走行中は、車載センサーで本線の状況が把握できないため、合流するための制御ができない事態が発生する。逆もしかりで、本線を走る自動運転車が連結路を走る車両を検知して、車線変更や減速するのは困難だ。この合流を支援するため、V2Iによって合流車と本線車に互いの速度・位置を教える。

先読み情報の提供も早期の実用化が期待される。通報や車両プローブ等で得た工事規制や落下物、交通事故情報をV2IまたはV2Nで通知。車線変更等の制御に活用する。