はじめに

日立グループでは2023年5月、「日立製作所 Generative AIセンター」を設立しました。生成AIの知見をもつデータサイエンティストやAI研究者をはじめ、社内IT、情報セキュリティ、法務、品質保証、知的財産管理といった業務のスペシャリストを集結し、リスクマネジメントをしながら生成AI活用を推進するCoE(Center of Excellence)組織です。

Generative AIセンターでは、日立グループの様々な業務における生成AIの利用を推進し、生産性向上につなぐノウハウを蓄積するとともに、お客さまにも安心安全な利用環境を提供するという価値創出サイクルを回しています。

元来、日立グループにはデータサイエンティストやAI研究者が多数在籍しており、グループ内および幅広い業種のお客さまと、毎年多くのAI・データ分析プロジェクトを経験しています。その活動を通じて様々な学びがあり、AI・データ分析プロジェクトを成功させるためのノウハウを蓄積してきました。現在、それを生成AIプロジェクトに応用する形で推進中です。本連載ではそうしたGenerative AIセンターが持つナレッジの一端をご紹介します。

※本連載は、2024年3月発行の単行本『実践 生成AIの教科書 ――実績豊富な活用事例とノウハウで学ぶ』(リックテレコム刊)の内容を抜粋して再編集したものです。

目次

1.生成AIの概要

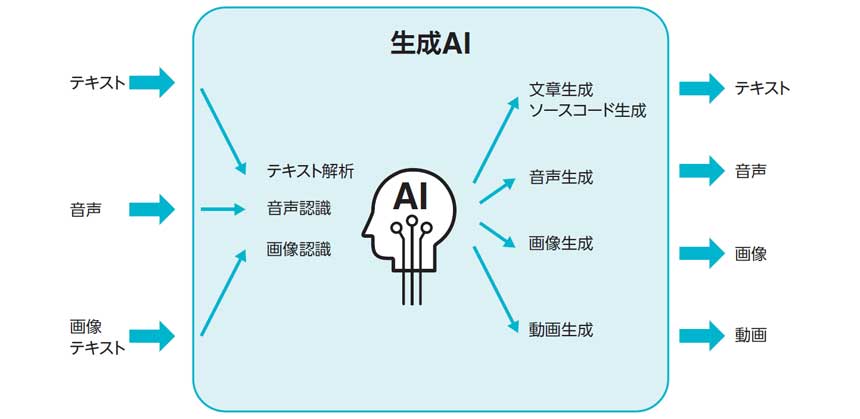

生成AIとは、膨大なデータを元に訓練された機械学習モデルであり、用途に合わせて「まるで人間が作ったかのような」文章や画像、音声、動画を出力できる人工知能(AI)です(図1.1)。生成したい出力のイメージをテキストで指定するだけで使えるため、誰でも簡単に利用できます。

生成AIは通常、データやコンテンツから学習するDeep Learning(その中でも特にTransformerと呼ばれる最近の技術)により構築された非常に大規模な機械学習モデルのことをさします。これらは大規模言語モデルと呼ばれ、略してLLM(Large Language Model)とも呼ばれます。代表例には、テキストを生成できる「ChatGPT」、画像を生成できる「Stable Diffusion」などがあります。

図1.1 生成AIの概要

2.ChatGPTの登場による生成AIブーム

ChatGPTはOpenAI社が開発し、2022年11月に無償で一般公開された生成AIです。「まるで人間が書いたような文章を生成する」として大きな話題となり、アクティブユーザー1億人に到達するまでにかかった時間がわずか2カ月間だったと言われています。当初は主に一般消費者の関心を集めていましたが、2023年に入って次第に「企業内でも活用できるのではないか?」と、大いに期待されるようになりました。

ChatGPTはインターネット上の膨大なデータを学習して得られた言語モデルを使用してテキストを生成しています。ただし注意も必要です。例えば、「生成AIはもっともらしい嘘をつく」と言われるように、ハルシネーションという特性があります。必ずしも事実だけを生成するわけではなく、ときには間違いを含む文章を生成することがあります。生成AIの特性をよく知り、適切に利用することで、新たな価値が生まれます。