裕幸計装、九州大学、工学院大学、インターネットイニシアティブ(IIJ)の4者は2024年6月13日、ベトナムにおける環境汚染の原因のひとつであるエビ養殖汚泥を活用し、温室効果ガス削減や電力の安定供給などを目指す「省エネ型エビ養殖統合システム」を開発し、その実証運転を開始すると発表した。

本実証は、裕幸計装が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業」の助成を受け、九州大学、工学院大学、IIJが委託先として参画し、実施するもの。

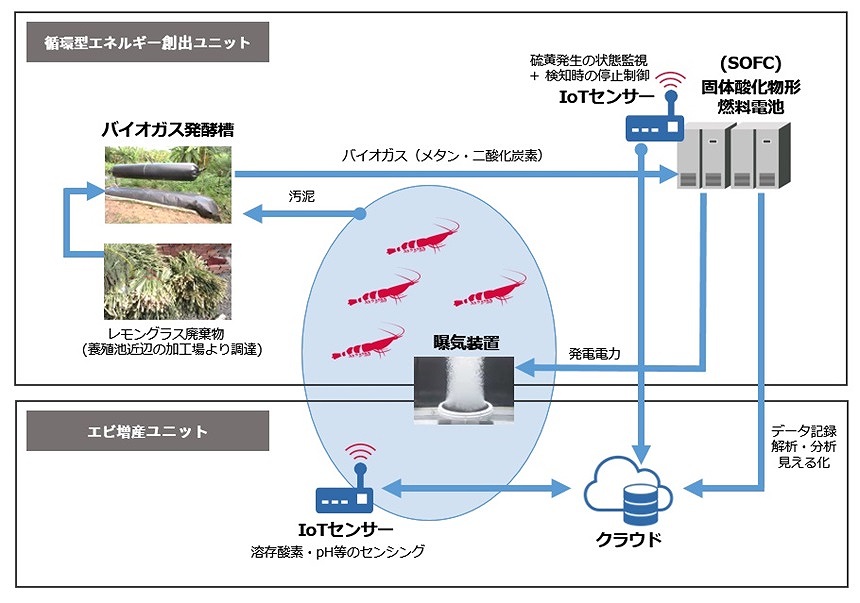

ベトナムの主要産業であるエビ養殖は、電力の供給不足、養殖汚泥による周辺土壌・地下水の汚染、温室効果ガスの発生、養殖池での病気蔓延など複合的な課題を抱えている。これらの課題を解決し、低環境負荷型システムへ転換すること目的に、「循環型エネルギー創出ユニット」と「エビ増産ユニット」で構成される省エネ型エビ養殖統合システムを開発した。

実証システムのイメージ

循環型エネルギー創出ユニットは、養殖汚泥とレモングラスの加工廃棄物を混合・発酵させ、生成されたバイオガスを固体酸化物形燃料電池(SOFC)に燃料として供給することで発電。その電気を養殖設備に使用する。

エビ増産ユニットはIoTデバイスを使い、溶存酸素濃度、pHなどをセンサーで計測するほか、IoTプラットフォームを設計、養殖池の水質データに加え、バイオガス発酵槽とSOFCの状態監視などを含むデータの保存、可視化を行う。データの閾値監視やアラート通知機能などのシステムを構築することで、養殖環境とエビの育成状況との相関性を分析する。

実証期間は2024年7月から2025年6月まで。ベトナム南部ティエンザン省にて実施する予定だ。単位養殖池(1000m3)あたり年間約40t-CO2の削減、およびエビ生残率85%(年間平均生残率57%)の成果を見込んでいる。

実証サイトのエビ養殖池

従来の養殖手法を行っている養殖事業者に本システムを導入した場合、単位収穫重量あたり最大90%以上のCO2排出量削減が期待できるという。

また、エビ養殖の効率向上による売上増加や環境改善など、ベトナム社会における課題解決にも貢献。世界有数のエビ消費国の日本にとって、より品質のよいエビの流通が可能になるという成果還元も期待できるとしている。