Wi-Fi 6Eの特徴

Wi-Fiなどの無線通信は、使える帯域幅が広ければ広いほど高速大容量化でき、6GHz帯の解禁は大きなメリットがある。「無線関係者が特に喜んでいるのは、DFSなどを考慮しなくて良いクリーンなラジオが増えたこと」とシスコシステムズ アジア域エンタープライズネットワーク事業部 シニアプロダクトマネージャーの前原朋実氏は語る。

Wi-Fiに割り当てられている5GHz帯には、W52(5150~5250MHz)/W53(5250~5350MHz)/W56(5470~5730MHz)の3種類があり、このうちW53/56については、共用している気象・航空レーダー波を検知したら瞬時にチャンネルを切り替える「DFS(Dynamic Frequency Selection)」障害回避機能の搭載が必須だった。だが6GHz帯ではDFSの必要がなくなる。

また、まとまった広い帯域幅が使えることも6GHz帯の利点だ。Wi-Fi 6では1チャネルで最大160MHz幅が利用できるが、2.4GHz帯では周波数が足りず、5GHz帯でも2チャネルしか取れない。複数のアクセスポイント(AP)で広いエリアをカバーしようとする場合、隣接AP間での電波干渉を防ぐには3チャネルを使い分ける必要があるが、6GHz帯500MHz幅が追加されることで、ようやくそれが現実的になる。また、多くのチャネルを使えるようになったことから、多数のIoT端末を収容する高密度環境に強くなった。

「Wi-Fiの良いところでもあるが、下位規格との互換性があるため、古い規格を用いる端末ともつながる。古い端末との通信は処理が遅く、ネットワーク全体のスループット低下をもたらしている。6GHz帯は新しい端末しか対応していないため、全体の品質が上がりレイテンシーも低減されるはずだ」と前原氏は説明する。新周波数帯でのDFSの考慮が不要な上、利用可能なチャネル数が大きく増えてWi-Fi同士の干渉リスクが減るため、非常に快適な無線が利用できる状況が期待できる。

まずは500MHz幅が開放

Wi-Fi 6Eを利用するにあたっての制度面でのポイントを見ていこう。

1つは周波数に関する注意だ。先述したように500MHz幅がまず開放される(図表1)。

図表1 6GHz帯のチャネルと周波数配置

「米韓は1200MHz幅(5925~7125MHz)がオープンになっている中で、日本および欧州ではそのうち、下側の500MHz幅をまず割り当てている。今後の割り当てはまだ検討段階だが、将来的に利用できる周波数帯が拡張される可能性がある」と北條氏は説明する。

将来的に開放される場合、500MHzまでしか吹けないWi-Fi 6E対応APを買うのは非合理的ではないか、開放されるまで購入は控えたほうがいいのではないか――。そう思うユーザーもいるかもしれない。しかし、北條氏は「周波数を気にして買い控えをする必要はない」と解説する。

実際のところ、ほとんどのベンダーが米国でも利用できるよう1200M Hz全域を扱えるように作りこんでいるため、ファームウェアアップデートなどで周波数の拡大にも対応できるためだ。

気になるのが、技適の問題だ。日本では、電波法令で定めている技術基準に適合していることを証明するための認証を取得し、技適マークを対象の機器に付ける必要がある。

例えば現時点でWi-Fi 6E 対応のAPを販売している場合は、6GHz帯が開放されるまでは5GHz帯までしか利用できない。今後、制度解禁後にファームウェアアップデートで利用可能にする場合に、認証番号が新たに割り付けられてしまうと、機器シールの張替え作業が発生してしまう。これは仮に、今後500MHzから1200MHz幅に周波数が拡大してそれにアップデートで対応する場合でも同様だ。

「6GHz帯が開放されたときに面倒な手続きがないような形であれば、ユーザーとしては買い控える必要がなくなるので好ましい。周波数が拡張されたときも同様だ」と北條氏は話す。

3つの出力が規定

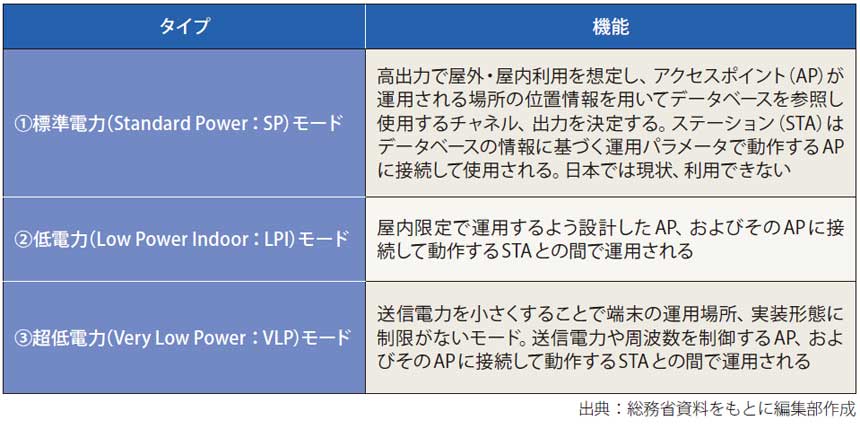

そのほかの注意点としては、6GHz帯無線LANの運用形態として新たに3つの形態が定義されており、それに沿った運用をしなければならな

いことが挙げられる(図表2)。

図表2 6GHz帯無線LANで利用できる3つのモード

出力の大きい順にSP、LPI、VLPの3つのモードが規定され、日本では高出力のSPモードは現状では利用できない。屋外などで高出力の電波を吹くと、他システムとの干渉の恐れがあるからだ。屋内では最大送信電力200mWのLPIモードを利用できるが、屋外では最大送信電力25mWのVLP(屋内利用可)モードを利用する運用になった。

「VLPモードは低出力だがチャネルボンディングして通信幅を増やすことで高速化を目指すが、電波の届く距離を短くしている。APからおよそ10m以内が目安。これはテザリングやクライアント同士の通信を想定しているため飛距離をあえて短くしている」と前原氏は解説する。

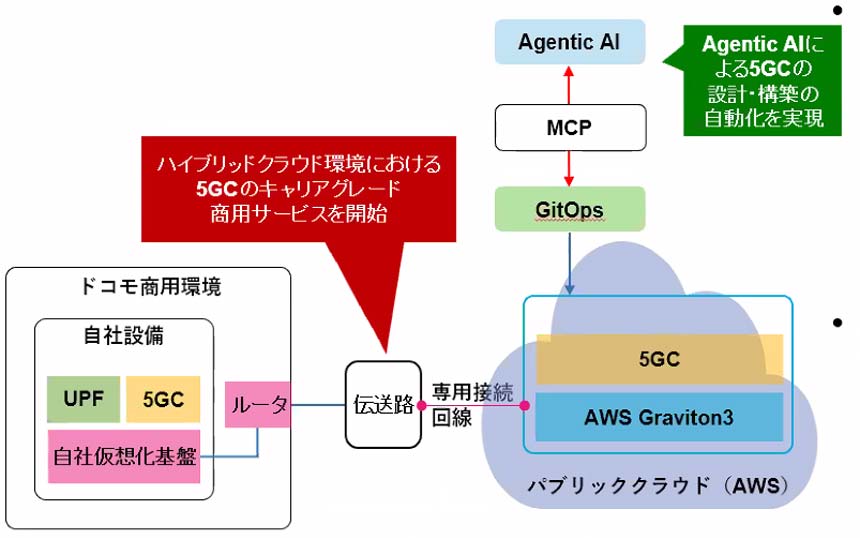

周波数帯域の拡大や、屋外でより高出力の電波を利用するため、議論されているのが「AFC(Automated Frequency Coordination:自動周波数制御)システム」の導入である(図表3)。

これは米国で導入が計画されているシステムで、主にSPモードを利用するAPや固定運用されている端末および、それらの位置情報をデータベースで管理するもの。新規に登録のあった場所で利用可能な周波数と周波数ごとの最大送信電力を決定し、フィードバックする。

「イメージとしてはAPの電源を入れると、必ず共用サーバーにアクセスしに行き、GPSの情報を送信するもの。AFCが導入される場合、APにはGPS機能が必要になるだろう。APなどは基本的に場所が変わらないため、GPSの送信や利用できる帯域の変更は起こりにくいはずだ」と北條氏は説明する。

図表3 AFCシステムの構成図

AFCは初めての試みだが、意外にも導入のハードルは低いと北條氏は見込んでいる。「すでにオープンソースが、サーバー側のシステムも、APに導入するシステムも公開されている。APにこれらのソフトを入れるだけで勝手にAFCに繋がるようになっているため、小さなメーカーであっても容易に導入できる可能性がある」。日本でもAFCの導入により、「干渉を避けられるようになるため、SPモードの利用や利用できる周波数帯が広がる可能性がある」と北條氏は期待する。

買い控えは必要なし?

懸念としては、Wi-Fi 6/6Eの次世代規格であるWi-Fi 7(IEEE802.11be)が遠からず利用可能になる可能性もある。Wi-Fi 7では無線区間の最高速度30Gbpsや低遅延・低ジッタ化などの機能が盛り込まれる予定だ。

IEEE802.11の標準化プロセスにはいくつかの段階があるが、基本的には標準化が完了する前、ドラフトがほぼ固まった段階で、それをベースにした製品が開発される。Wi-Fi 7も従来通りのペースならば2023年にも製品の出荷が始まる。

ただ、「Wi-Fi 7の目玉である最大通信速度30Gbpsなどは6GHz帯の利用を前提としており、まだ6Ghz 帯の開放が日本のように部分的あるいは全く解放に踏み切っていない国が多くある中で過去の慣例と同様になるかはまだわからない」と前原氏。

北條氏も「標準化のスケジュールが遅れることはないだろうが、ベンダー側もWi-Fi 7対応製品はよりリッチな機能を作り込むなど、時間をかけて世に出すかもしれない」と語る。

「Wi- Fi 7が出ても対応端末がすぐに出揃うわけでもない。従来通り、企業はAPのライフサイクルに合わせてその都度の最新規格に買い替えるのではないか」(林氏)という見方もある。

一方、Wi-Fi 6E対応端末に関してはすでにサムスン、Google(Pixel)、シャオミなどのメーカーが出荷しており、日本でも制度解禁後、あまり時間を置かずにメリットを享受できる環境にある。Wi-Fi 6E対応APの購入を控える必要はあまりなさそうだ。