三菱総合研究所 先進技術・セキュリティ事業本部 副本部長 主席研究員 内田敦氏

三菱総合研究所は2025年9月18日、宇宙開発の最新動向に関する記者説明会を開催。同社 主席研究員 内田敦氏が、政府の宇宙戦略基金や今後の政策課題について説明した。

宇宙戦略基金の第2期で課題数が約3倍増、異業種参入を促進

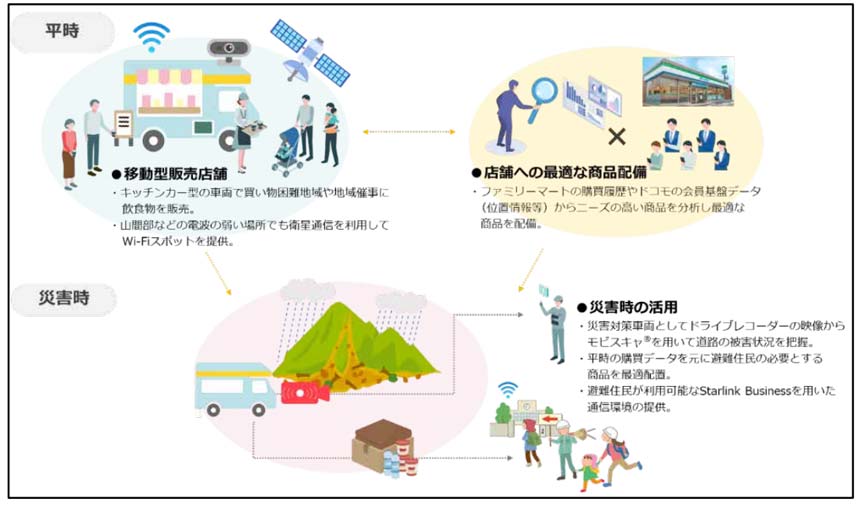

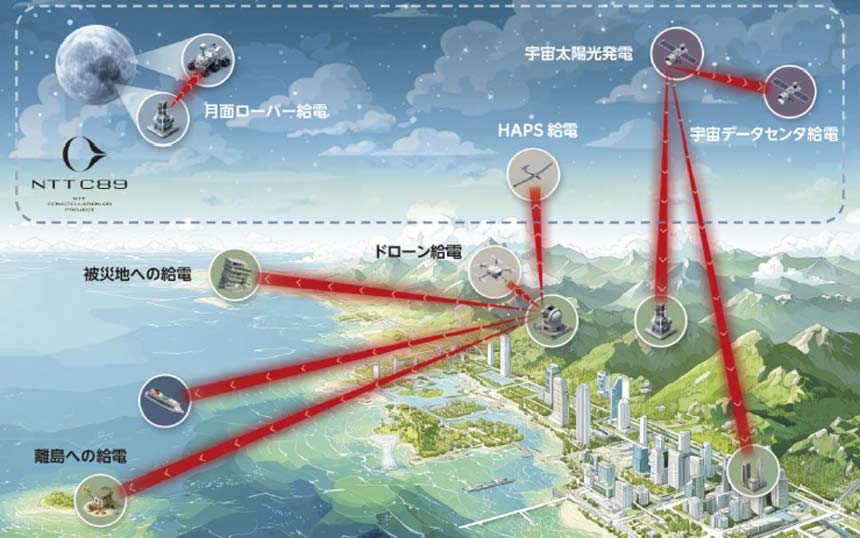

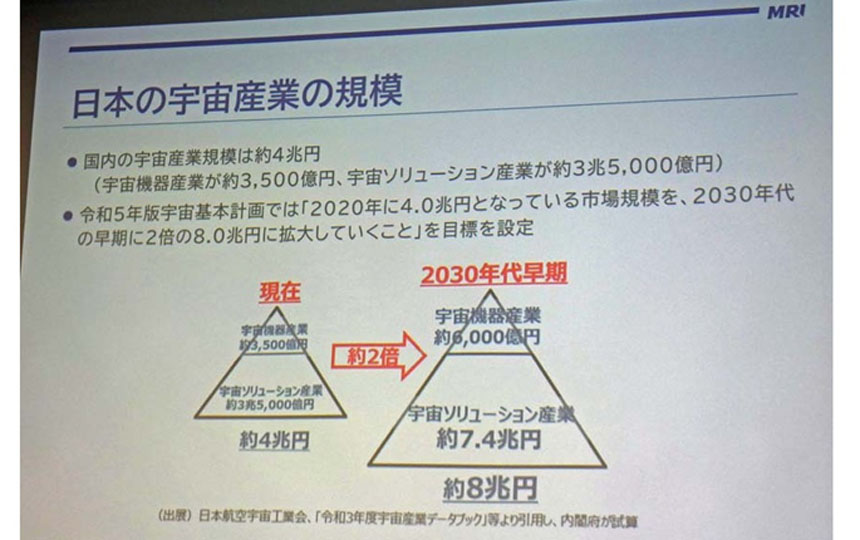

政府は現在4兆円規模の宇宙産業を2030年代早期に8兆円規模へ倍増させる目標を設定している。この目標実現に向けた施策である宇宙戦略基金の第2期では、採択課題数を第1期の50件から140件程度へ大幅拡大する計画だ。裾野拡大が特に期待できるテーマを設定し、衛星光通信を活用した通信サービスや軌道上サービス、衛星データ(地球観測・測位等)を利活用した新サービスの創出を支援する。

日本の宇宙産業規模と2030年代早期の目標

内田氏は「従来は技術やニーズがすでに明確になっているテーマが中心だったが、第2期は競争拡大や新規参入を期待する分野へ方針転換した」と解説。

例えば、日本郵船では宇宙関連事業の専任組織を立ち上げ、ロケット打ち上げ後の機体回収や衛星データ利活用でのビジネスを目指すなどの動きがあり、スタートアップ企業の上場も続いていることから、様々な業界からの参入余地が広がっていると説明した。

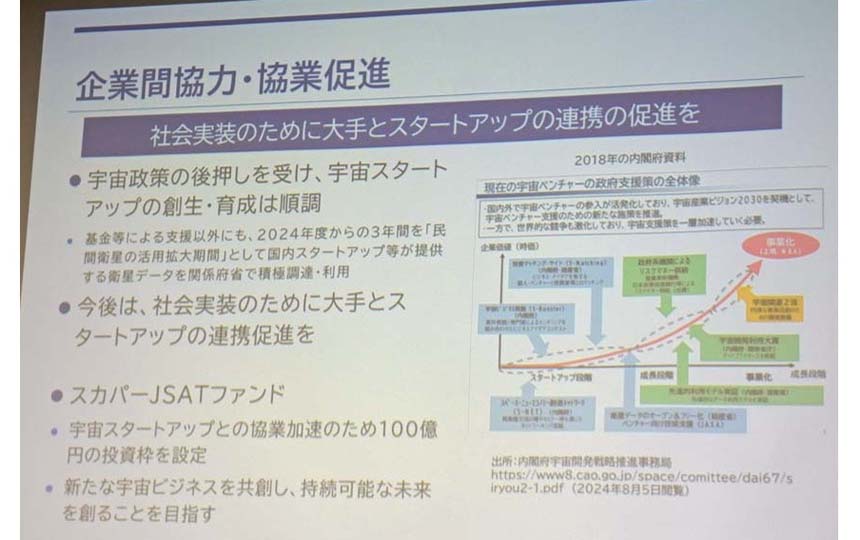

大手企業とスタートアップ企業の連携促進

内田氏は、現在の宇宙業界はスタートアップ企業の技術力と大手企業の事業基盤が分離している状況だと述べるとともに、「スタートアップ企業は革新的技術やスピード感を持つが、大手企業は安定した資金力と顧客基盤を有している。それぞれの強みを組み合わせた連携が必要」と指摘した。

今後の宇宙政策に求められる企業間協力・協業促進の施策

具体的には、スタートアップ企業の先端技術を大手企業の販路に乗せることで事業拡大を図る一方、大手企業は新技術を取り込み、競争力を強化する相互補完の関係構築が必要だと提案した。人材面でも「一時的にスタートアップ企業で経験を積んだ人材が大手企業に戻り、大型プロジェクトを担当するような循環した仕組み作りが重要」であるとして、業界での人材流動を求めている。

100億円の投資枠を設けてスタートアップ支援に乗り出したスカパーJSATファンドのように「新たな宇宙ビジネスを共創し、持続可能な未来を創ることを目指す」ため、連携体制の構築が必要だという。

宇宙産業の市場拡大により、従来の宇宙関連企業だけでなく、IT、通信、海運、商社など幅広い業界からの新規参入が期待されている。宇宙戦略基金の対象分野拡大により、各業界の技術やノウハウを活かした新事業創出の機会が広がっている。