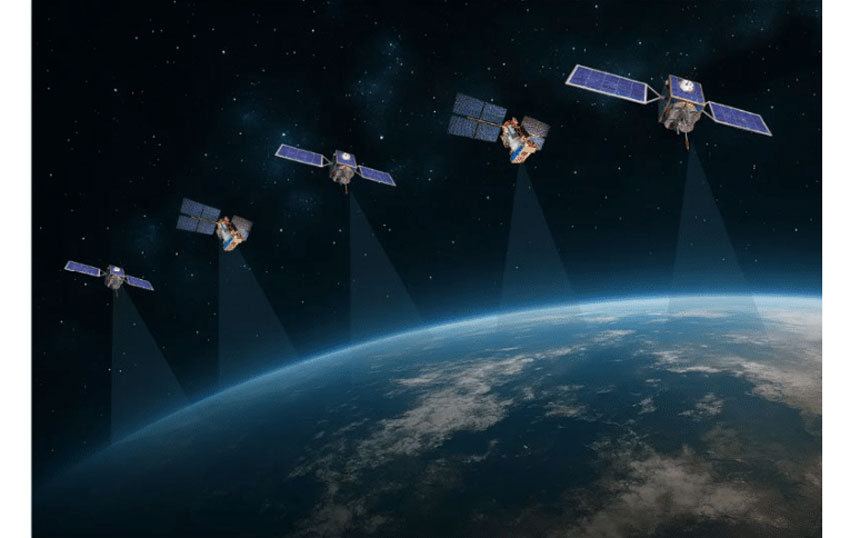

Starlinkの登場後、低軌道(LEO)衛星コンステレーションを軸に大きく動き出した衛星通信市場。だが、変化は始まったばかりだ。

巨大資本が流入するLEOコンステレーションの領域では、Starlink以外のプラットフォームも台頭してきている。一方で、静止軌道(GEO)衛星も、高速・大容量化ニーズに応えるハイスループット衛星(HTS:High Throughput Satellites)が続々と実用化するなど進化している。

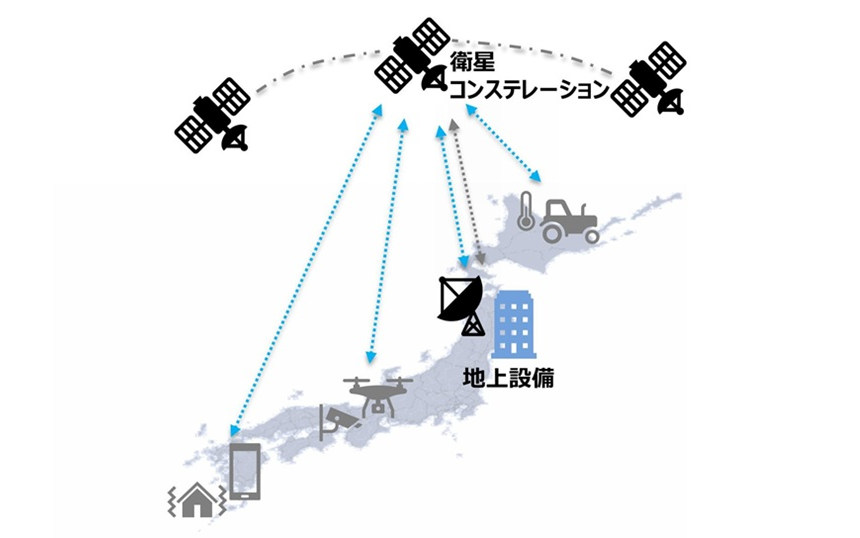

また、これらGEO/LEO衛星に加えて、携帯基地局を積んで成層圏を飛ぶHAPSも実用化が近づいている。これら多層化するプラットフォームを連携させる三次元化の動きも見逃せない。GEO/LEO/HAPSにはそれぞれ強みと弱点があるが、複数の軌道(オービット)を連携させることで弱点を補いあい、特徴を活かしやすくなる。そもそもNTNは、地上に比べて周波数や電力の制約が大きい。その発展にはマルチオービット化は不可欠だ。

この軌道間/衛星間の連携で主役を担うのが、超高速通信を実現する「光衛星通信」だ。その研究開発競争も熾烈を極める。

そして、もう1つ通信業界にとって重要なトピックが、非地上系ネットワーク(NTN)と地上の5Gネットワークを連携させる「5G NTN」だ。地上系/非地上系の連携アーキテクチャの議論、技術開発が進んでいる。

衛星通信コストは2桁下がった

LEOコンステレーションが注目を集めた理由は、GEO衛星を主軸とした従来の衛星通信よりも高速なスループットにある。

一方、GEO衛星もブロードバンド化が進んでいる。ハイスループット衛星だ。Ka帯(26.5~40GHz)やKu帯(12~18GHz)といった高周波数帯の利用と、マルチビーム化等によって周波数利用効率を高めることで大容量通信を可能にした。近年は1機あたり数十~数百Gbpsの通信容量を持つものもあり、数Mbps程度の通信サービスが提供されている。

このHTSをさらに進化させたのが、VHTS(Very High Throughput Satellites)である。ビーム数をHTSの100程度から1000ビーム程度まで増やすことで、さらなる高速通信を実現した。2023年10月に欧州でサービスを開始したEutelsatの「Konnect VHTS」は500Gbpsの容量を持つ。米Hughes社のJupiter 3も同程度の容量を備え、下り最大100Mbpsのサービスが提供可能という。

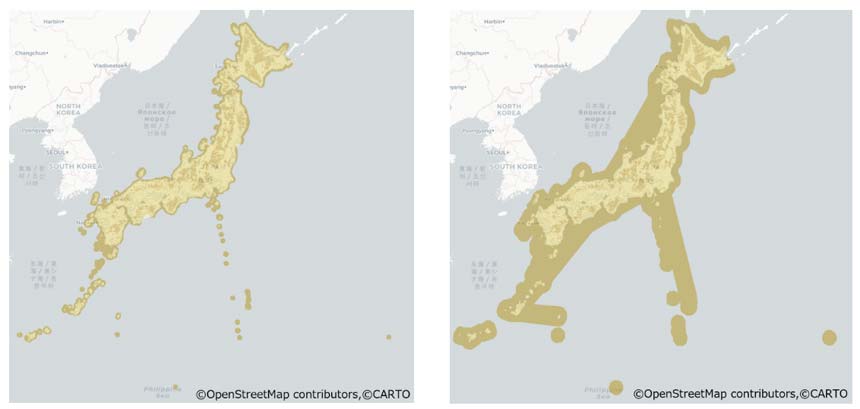

図表1 ブロードバンド衛星通信の研究開発動向

米Viasatは、1機あたりの通信容量が1Tbpsの「Viasat-3」計画を進行中だ。全3機で地球全体をカバーする計画で、2023年に北米・南米向けの1号機を打ち上げ、2025年以降、EMEA、APAC向けを順次予定している。

このVHTSとLEOコンステレーションの登場は、衛星通信サービスの低コスト化を一気に推し進めた。情報通信研究機構(NICT)ネットワーク研究所 ワイヤレスネットワーク研究センター長の豊嶋守生氏は、2025年5月に開催された「ワイヤレスジャパン×WTP 2025」で「NTNの最前線」と題して講演。CAPEXと有効寿命を考慮したコストが、従来型のGEO衛星通信に比べて2桁下がったと話し、技術進歩の目覚ましさを強調した。「従来のGEO衛星は1月のコストが1Mbpsあたり350ドル($350/Mbps/月)と非常に高かったが、HTSが出てきて$40/Mbps/月と1桁下がった。VHTSが出てきてさらに1桁下がり、$5/Mbps/月くらいになっている」。なお、LEOコンステレーションのコストもVHTSと同水準という。