総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 データ通信課長 鎌田俊介氏

――生成AIの利活用が広がるなか、AI用データセンター(DC)の需要が急拡大しています。

鎌田 生成AIには、各産業の生産力を向上させる力があります。英調査会社Access Partnershipによれば、生成AIによって引き出される可能性のある日本の生産額は148兆円を超えます。我が国の経済成長を後押ししていくという意味でも、生成AIは非常に重要なファクターです。

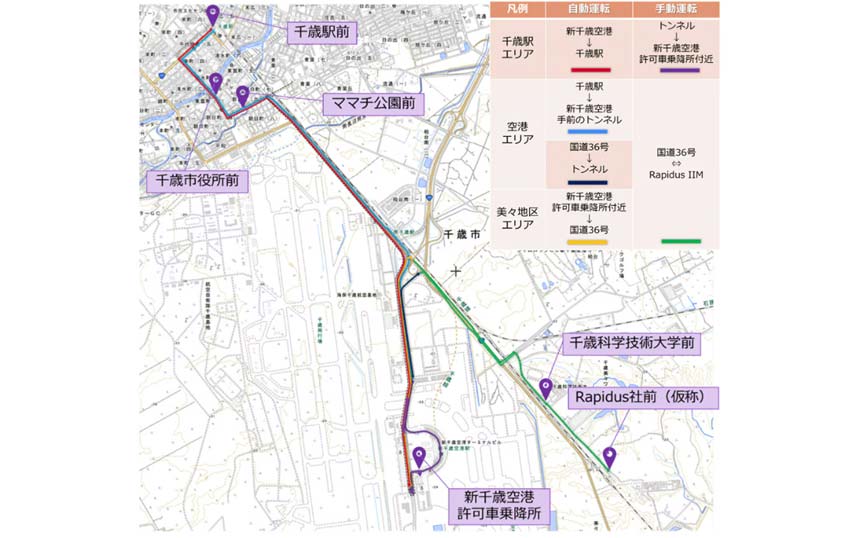

例えば、日本は少子高齢化で人手不足の状況にあり、運輸業は約30万人の担い手不足に陥るとも言われています。公共交通でも人手不足による廃止・減便が起こっています。

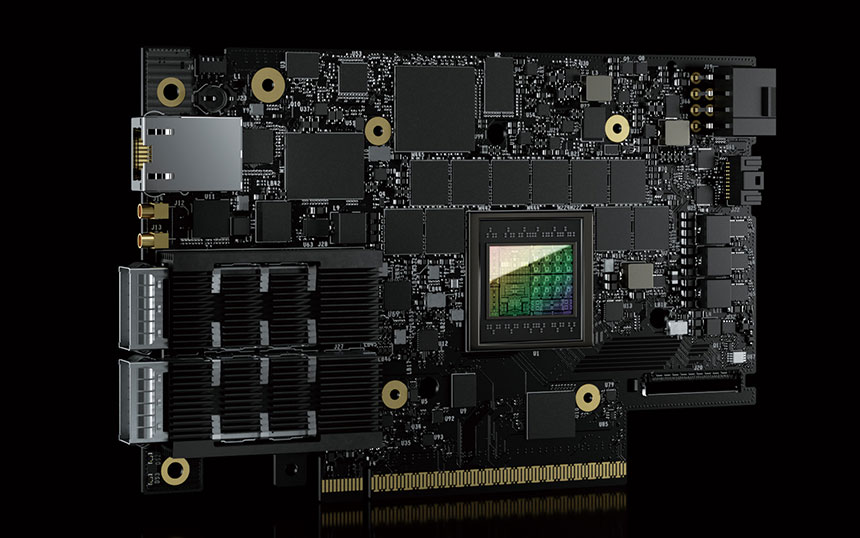

こうした課題を解決していくうえでもAIは欠かせないファクターであり、AIのためのデータ集積所、データ活用の場であるDCに対する期待は非常に高まっていると認識しています。

――AI時代の日本のDCインフラのあるべき姿を政府はどう描いているのですか。

鎌田 AI用DCの国内整備を推進していく必要があります。理由の1つは、経済安全保障です。「自分たちのデータは自分たちで持ちたい」というニーズも一定程度あるでしょう。

デジタル赤字の問題もあります。今は海外の事業者が多いですが、日本の事業者を育てることで、デジタル赤字の削減にもつながっていきます。また今後、低遅延性がより一層求められ、近くのDCを使いたいというニーズが広がる可能性もあるでしょう。

こうした観点からAI用DCの国内整備を推進していく必要があると考えていますが、今の状況はどうなっているかというと、国内DCの64%が関東、24%が関西と、約9割が東京・大阪圏に集中しています。

この現状には、いくつかの課題があります。1つは、大規模災害です。日本は地震大国で、首都直下地震や南海トラフ巨大地震がいつ発生するか分からない状況と言われています。DCが東京・大阪圏だけにあるという状況下では、何か起きたときにうまくいかなくなる可能性があり、地方分散による多極化が必要です。

また、DCの需要が伸びていくと、電力需要も伸びていきます。DC・半導体工場の新増設により、最大電力需要は今後10年で715万kW増加すると見込まれており、この非常に大きな電力需要に供給側がどう対応していくかは、大きな課題になっています。

電力事業者は、比較的迅速かつ低コストで電力供給可能なエリアを「ウェルカムゾーンマップ」として公開していますが、DC事業者は経済合理性の観点から大都市圏にDCを設置したく、需給がマッチしないということが起きています。このギャップをどう埋めていくかが問題です。

加えて政府は今、「地方創生2.0」を掲げて地方の活性化に取り組んでいますが、地方のDCを使って地方のデータを地産地消していくことは、地方創生にもつながると考えています。