NTT 代表取締役社長 社長執行役員 島田明氏

「電気を光に変えることで、エネルギーの限界を超える。AI時代のコンピューティングを支える低消費電力インフラを実現したい」

NTTのR&D(研究開発)成果を発表する「NTT R&Dフォーラム2025」が2025年11月19~21日、25~26日にかけて開催される。これに先立ち、11月18日に開催されたメディア向け内覧会の基調講演に登壇した代表取締役社長 社長執行役員の島田明氏は、こう述べた。

光電融合スイッチを2026年度中に市場投入

島田氏は、AIの利用拡大に伴い、AIの開発・運用に必要なコンピューティングの規模が拡大していることを指摘。約1万基のGPUが必要とされるOpenAIのGPT-3(2020年リリース)に対し、イーロン・マスク氏率いるxAI社が開発する最新のAIシステムでは、約20万基のGPUが使われているという。

GPU間をつなぐ通信ネットワークも大容量化が進んでおり、「映画のブルーレイディスク72枚分のデータを1秒で転送できる“14.4Tb/s”に到達する」。電気配線でこれほどの大容量データを伝送しようとすると消費電力が増大してしまうが、光であれば大容量伝送や長距離化による消費電力の増加がほとんどない。そのため、光が今後より重要な役割を担うと島田氏は強調した。

また現在、CPUやGPUなどコンピューター内の部品間は電気配線で接続されているが、こうした短距離接続を光化することで、「通信の限界を突破できる」と島田氏。そのためにNTTが開発しているのが、光と電気の相互変換を担う「光エンジン」だ。

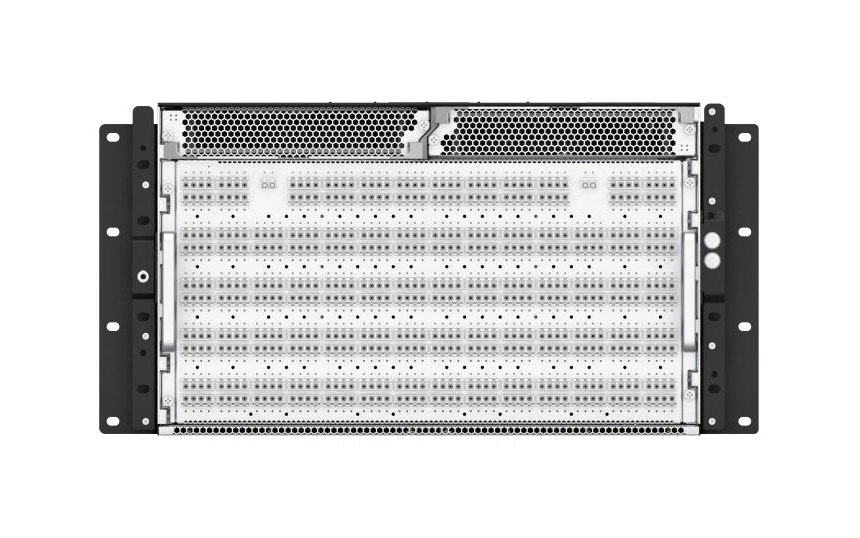

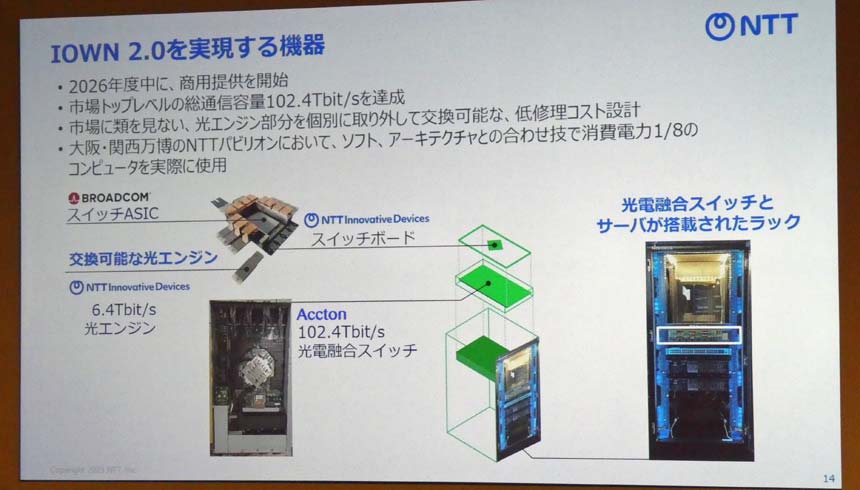

今年10月には、「光電融合スイッチ」を2026年度中に市場投入することを発表(参考記事)。米ブロードコムのスイッチASICの周囲にNTTの光エンジン「PEC-2」を16 個配置し、台湾のAccton Technologyが製品化する。通信容量は、“市場トップレベル”の102.4Tbit/sを誇る。この光電融合スイッチを月5000個製造できる生産ラインを、「少なくとも3ライン作る」計画だ。

光電融合スイッチの特徴

現時点では、プラガブル光トランシーバーに光エンジンを搭載する形態が主流で、光エンジン-スイッチASICは約30cmの電気配線で接続されている。光電融合スイッチでは、これらを同一の台座上に集約することで、「情報処理部のすぐ近くまで光配線を引き込める。これにより、電気配線を3cm程度に短縮でき、消費電力を劇的に低減可能」(島田氏)だ。

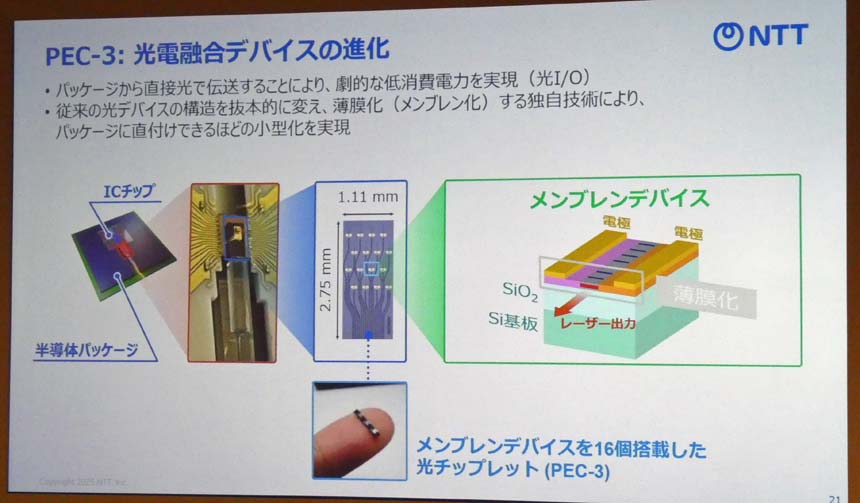

チップ間を光化する光エンジン「PEC-3」も鋭意開発中で、化合物半導体(複数種の元素が結合する半導体)を薄膜化した「メンブレンフォトニクス」を実装する予定。このPEC-3を16個搭載した「光チップレット」は、2028年度中に商用サンプルを提供開始する計画で、指先に乗るほどの小型サイズだという。