OpenTelemetryもビジネス成果に貢献

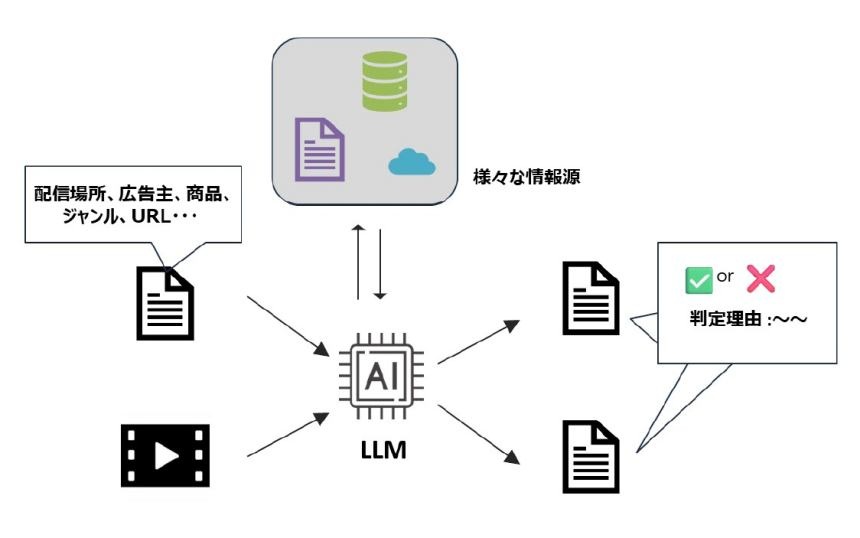

オブザーバビリティが企業活動にもたらす効果をより押し上げているのが、業界標準として定着した「OpenTelemetry」である。オブザーバビリティデータの相互運用を可能にするこの共通基盤は、40社以上のベンダーが採用しており、データ収集や分析の効率化にとどまらず、収益拡大(72%)やブランド認知度向上(71%)といった具体的なビジネス成果にも寄与している。末永氏は「OpenTelemetryの導入によりデータの整備が容易になり、顧客からの苦情を減らすことができる」と説明した。

OpenTelemetryの採用は企業の収益拡大やブランド認知度向上などのメリットをもたらす

さらにリーダー企業は、先進的技術に積極的であり、その姿勢がROI(投資対効果)の向上やビジネス成果として現れているという。調査結果によれば、リーダー企業はOpenTelemetryに加え、オブザーバビリティの設定をコードとして扱うアプローチであるObservability-as-Codeや、動的に問題のあるソースコードを特定するコードプロファイリングなどの最新テクノロジーを積極的に導入している。こうした企業は、オブザーバビリティの実践によって年間125%のROIを生み出しているそうだ。

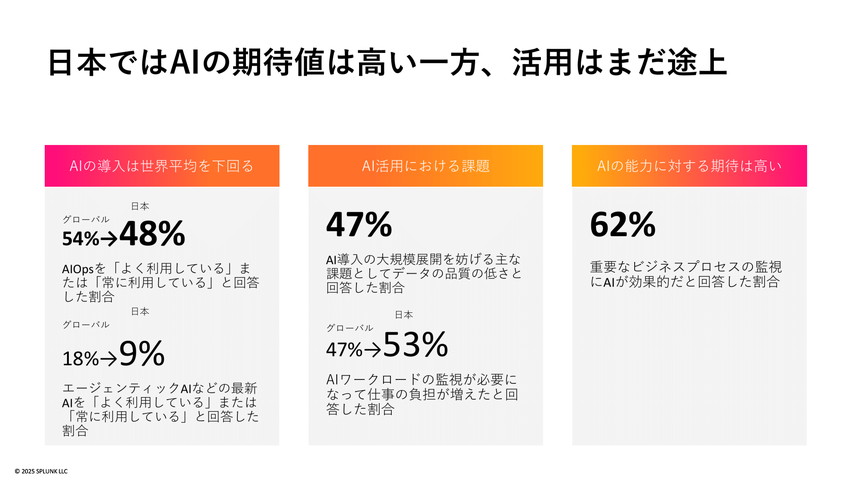

AIは効果の一方で新たな業務負担も 日本では“期待先行”

オブザーバビリティの進化を進化を支えているのがAIだ。調査では、78%の回答者がAIによってメンテナンスよりイノベーションにより多くの時間を費やせるようになったと回答。トラブルシューティングやセキュリティ脅威の検出にAIが有効とした割合もそれぞれ60%、58%に達した。

一方で、課題も浮き彫りになっている。AIワークロードの監視が新たな業務負担になっていると回答した割合は47%に上り、「AIシステムの状況を把握できなければ、そのシステムは負債になる」と末永氏は警鐘を鳴らした。「AIの進化はとても速く、(従来の)デジタルシステムよりさらに高度なオブザーバビリティを求められる側面がある」

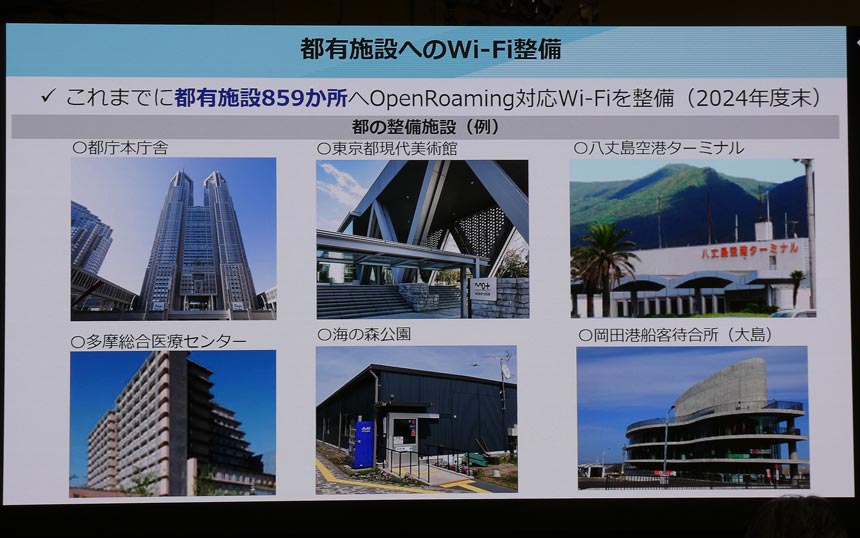

末永氏は日本企業の回答傾向も紹介した。システム運用におけるAIの導入が48%と、グローバル平均(54%)を下回る一方、AIがビジネスプロセスの監視に有効だと考える割合は62%に達しており、期待感は高い。

日本でのAI導入は遅れているが期待感は高い

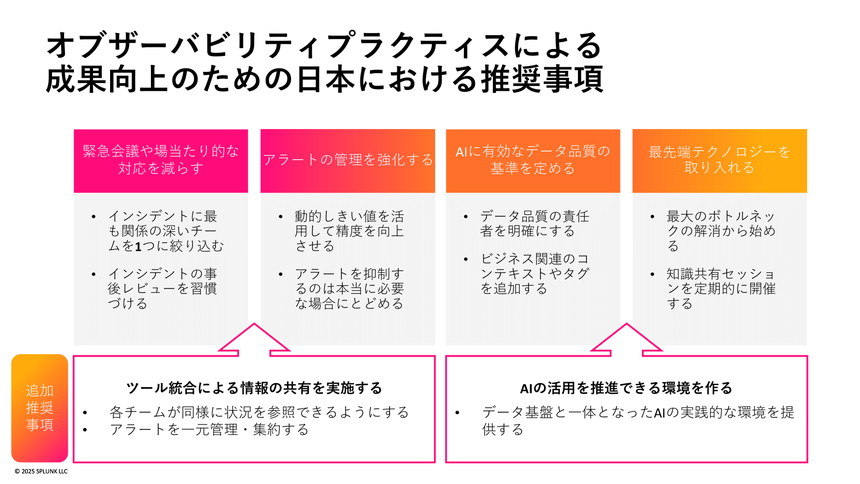

末永氏は、日本企業がオブザーバビリティの成果を高めるには、AI活用を推進できる「データ基盤と一体化した実践的環境」を構築することが重要だと強調した。これによりツールの分散を防ぎ、管理コストの抑制と利便性の両立が可能になるという。

また、AI活用に限らず、セキュリティチームを含めた各チームが同時に情報を共有できるよう、ツールを統合することの重要性にも言及した。