GNSS脆弱性対策は待ったなし

PTPの用途が広がる一方で、その基準に用いられるGNSSの脆弱性が懸念されている。

GNSS衛星は高度約2万kmの軌道を周回しており、地表に届く信号は極めて微弱だ。そのため、ジャミング(妨害信号)の影響を受けやすく、さらに太陽フレアなどの宇宙天気や電離層・対流圏の状態にも左右される。都市部では建物反射によるマルチパスで測位誤差が生じることも多い。また、民生向け信号は暗号化されていないため、スプーフィング(なりすまし信号)の標的になりやすい(図表3)。

図表3 GNSSの脆弱性

特にジャミングやスプーフィングは、国際紛争においてドローンや無人機への防御や、戦闘機等への攻撃の手段として利用されている。旅客機が妨害電波の影響で航行に支障を来したとする報告も珍しくない。

こうした背景から、各ベンダーはGNSS依存からの脱却や補強策の実装を急いでいる。セシウム原子時計などの内部クロックを用いて、GNSS受信の途絶時も精度を維持するホールドオーバー性能を高める取り組みが代表的だ。また、耐干渉性能を高め地上から発信される妨害電波を除去できるアンテナ、ジャミング/スプーフィング対策が施されたタイムサーバー、別サーバーで利用可能なGNSS受信環境の監視ツール、比較的低軌道を周回するイリジウム衛星を利用したSTLサービス(Satellite Time and Location)などの対処方法がある。

もちろん、ジャミング耐性の強化も重要である。古野電気は2024年、ノルウェー政府が主催する公開試験「ジャマーテスト」に単独の日本企業として初めて参加した。同試験ではノルウェーの主催者側が攻撃側となり、参加者に対して有事に近い妨害を加える。古野電気はここで得られた知見を受信モジュールやアンテナの開発に反映し、GNSS依存の弱点を補う製品開発を進めている。

「cnPRTC」でより強靱に

時刻同期のGNSS依存からの脱却は、国際標準化の動向にも表れている。ITU-Tが標準化作業を進めてきた「cnPRTC(G.8272.2)」は、2024年1月に承認された。

高精度時刻同期の国際標準としては、「ePRTC(G.8272.1)」がある。PRTCとはGNSSや原子時計を基準としてネットワークに正確な時刻を供給する装置を指す。ePRTCでは、GNSS受信が途絶した場合でもセシウム原子時計によって数十日規模のホールドオーバーを可能にし、UTCとの誤差±30ナノ秒級の精度を担保する。しかし、1台のePRTC装置に依存する構成のため、冗長性には限界がある。

これに対しcnPRTCは、複数のPRTC装置をネットワーク上で協調動作させることで、長期間のホールドオーバーと高い冗長性を両立するコンセプトだ。規格上は500ピコ秒級の精度まで対応可能とされ、将来的な超高精度用途にも備える(図表4)。

図表4 ePRTCとcnPRTCの比較

運用には高性能なセシウム原子時計が欠かせず、米Microchipやアドトランといったメーカーが対応製品を提供している。アドトランは光励起方式によるセシウム原子時計を実用化し、超高安定、長寿命化を実現している。cnPRTCの実用化に向けた環境整備が進みつつある。

マネージドサービスでコスト削減

多分野でPTPの利用が広がるが、機器代金や技術調査コストなど、まとまった初期投資が必要なことが導入のハードルになるケースもある。

この課題を解決する手段として注目されているのが、データセンター事業者やハイパースケーラーが提供するマネージドサービス型のPTP時刻同期サービスだ。

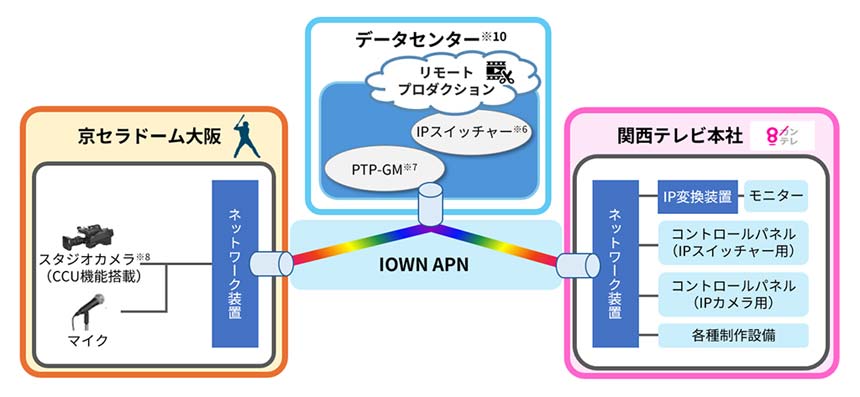

2025年4月にはIIJエンジニアリングも参入し、インターネットイニシアティブ(IIJ)の白井データセンターキャンパスの利用者向けに「PTP時刻同期サービス Type-A」を開始した(図表5)。IIJエンジニアリング サービス開発本部 システム部 部長補佐の磯辺友和氏は「機材の調達や設置作業を任せられることがメリット」と話す。

図表5 「PTP時刻同期サービス Type-A」提供イメージ

同社は400ナノ秒級の精度を、初期費用13万円・月額8万3000円(ともに税別)で提供しており、一例だが映像配信やオンラインゲームなどの用途でニーズがあると見ている。現状はデフォルトプロファイルのみの対応だが、今後は利用ニーズに応じて拡充を予定している。将来的には、ダークファイバーを介して他のデータセンターや顧客拠点と接続し、柔軟な利用を可能にする構想もあるという。

社会インフラがより高度化するなか、時刻同期の役割は一層高まっている。ユーザーは時刻同期を“自分ごと”と捉え、製品やサービスの主体的な選択が求められる段階に入っている。