三菱総合研究所 政策・経済センター 主席研究員 研究提言チーフ 西角直樹氏

三菱総合研究所は2025年10月8日、AI時代のワット・ビット連携に関する記者説明会を開催。同社 政策・経済センター 主席研究員の西角直樹氏が、2040年に向けた日本のデータセンター整備の全体像を説明し、脱炭素電源活用と地域活性化を両立するワット・ビット3.0の実現に向けた具体的な戦略を述べた。

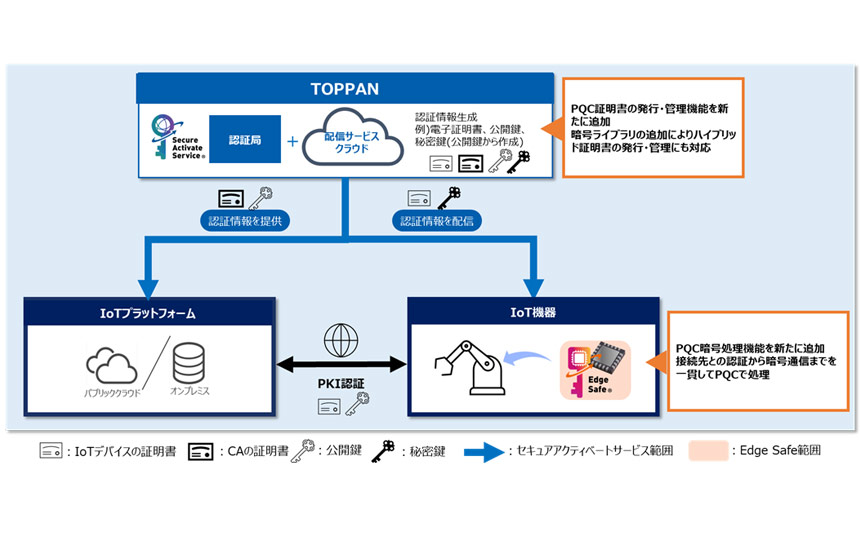

ワット・ビット連携は政府が推進する政策で、電力(ワット)と情報通信(ビット)のインフラ連携を指す。三菱総合研究所は今年3月に独自の「ワット・ビット3.0」構想を発表しており、1.0を「インフラ配置の最適化」、2.0を「運用の最適化」、3.0を「地域経済への波及」と定義している。

5エリア分散で年間750億円のコスト削減効果

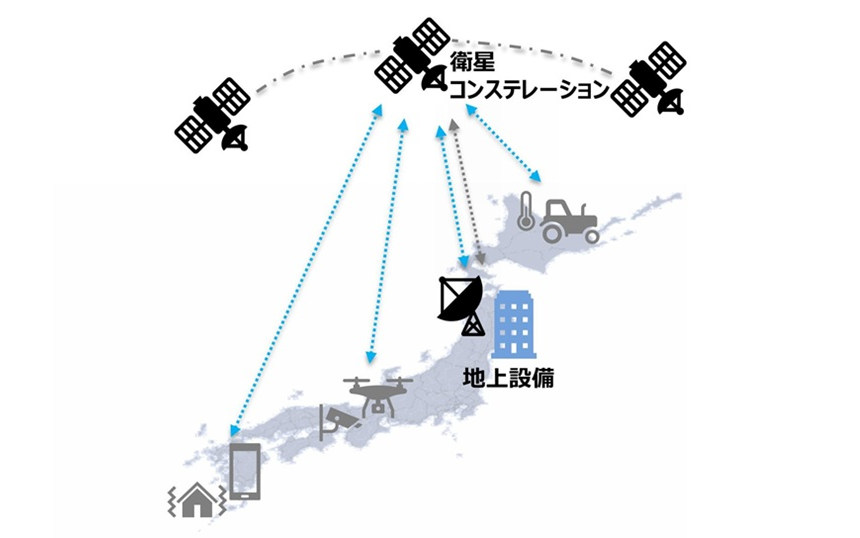

データセンターは現在、東京・大阪に集中しているが、再生可能エネルギー活用の観点では、北海道、九州、東北を加えた5エリアの大規模集積拠点への分散配置が最適というのが西角氏の提言だ。

シミュレーションでは、5エリアに分散することで再生可能エネルギーの出力抑制量が最小化され、化石燃料消費量とCO₂対策コストは2040年時点で年間650億円削減されるという。さらに、各エリア内の再エネ発電所の近くにデータセンターを分散配置することで、追加で年間100億円程度のコスト削減効果が見込めると説明した。

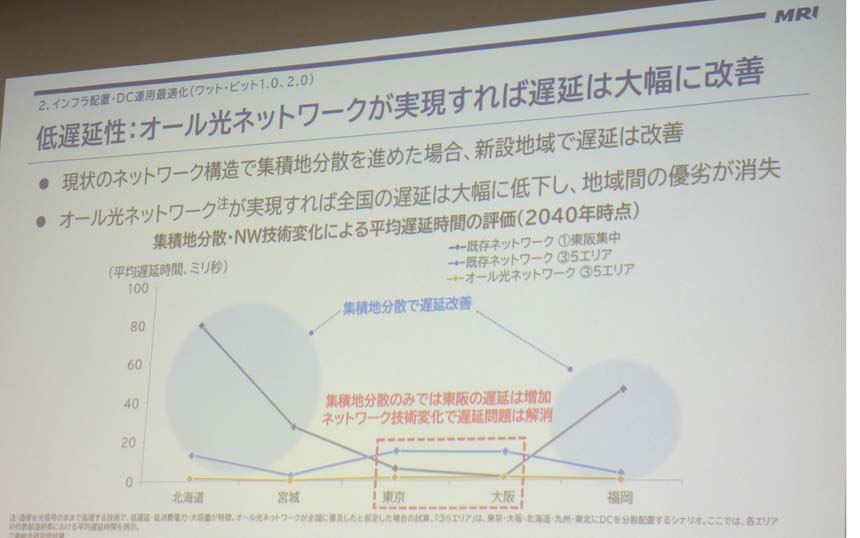

データセンターを分散した場合、通信遅延の増加が懸念されるが、オール光ネットワークが実現していれば、遅延は全国的に数ミリ秒に抑えられ、ChatGPTへの問い合わせや検索など、ほとんどのユースケースで気にならないレベルになるという。

2040年時点における平均遅延時間の評価

また、地方のデータ処理需要は現在、東京・大阪のデータセンターが担っているが、地方にデータセンターを整備することで、地域発のデータを地域の中で地産地消する「地域還流型」へ移行できる。西角氏は「地域還流型になると国内データセンター事業者の出番がやってくる」と強調した。