量子技術をめぐるグローバル競争において、日本が独自の優位性を確立するためには、戦略的な焦点の選択が不可欠である。米中が量子コンピューティング研究に巨額投資を集中させる中、同領域での後追い戦略は資源的制約から限界があることは明らかである。

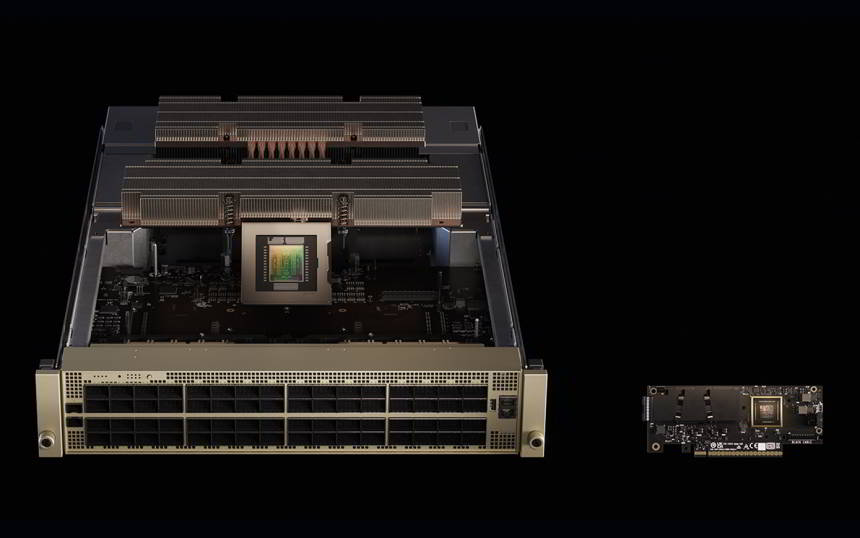

米国では、IBMが2025年までに4000量子ビット級のモジュラー量子コンピューターを構築し、2033年までに1万6632量子ビット級を目指すロードマップを発表している(図表1)。グーグルは2029年までに商用級量子コンピューターの実現を目指し、エラー訂正量子コンピューターの開発を加速させている。中国は量子技術の特許数で世界をリードし、2020年から2022年にかけて量子計算技術の発明特許を137件から804件に増加させ、約5倍の増加を実現している。現在の量子コンピューティング競争は激しく、このような現状を踏まえ、日本は他国と異なる戦略アプローチを取る必要がある。

図表1 IBMの量子コンピューターの開発ロードマップ(2022年5月時点)

出典:日本IBMの2022年5月発表のプレスリリースより作成(https://jp.newsroom.ibm.com/2022-05-13-IBM-Unveils-New-Roadmap-to-Practical-Quantum-Computing-Era-Plans-to-Deliver-4,000-Qubit-System)

日本が量子ネットワークに特化

そこで提唱したいのが、日本は量子ネットワーク基盤の構築に特化すべきという戦略だ。

量子ネットワークは、量子コンピューターが実用化された際に真の価値を発揮するための基盤技術である。個別の量子コンピューターが完成し、それらをネットワーク化して初めて、分散量子計算、量子暗号通信、量子センシングの広域適用が可能になる。この分野において、日本は既存の通信インフラとの親和性、光ファイバー技術の蓄積、そして通信キャリアの運営ノウハウという独自の強みを活かすことができるのではないだろうか。政府も量子技術イノベーション戦略を通じて、量子技術イノベーション拠点を2023年に設置し、理化学研究所を中核とした国際的な研究開発拠点の形成を進めている。この選択こそが、通信キャリアを中核とした日本独自の勝ち筋を拓くと考えることができる。

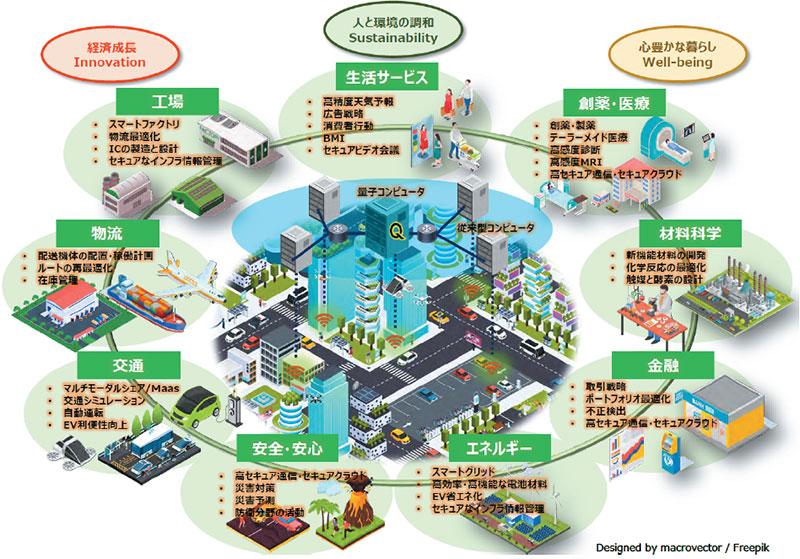

さらに、量子ネットワークの戦略的意義は、技術的優位性だけでなく、産業構造の変革にも及ぶ。従来の通信インフラが情報社会の基盤を支えてきたように、量子ネットワークは次世代の情報処理パラダイムを支える重要な社会インフラとなる可能性が高い。この観点から、日本の通信キャリアは単なる技術提供者ではなく、新しい社会システムの構築者として位置づけられるべきである(図表2)。

図表2 ネットワークの発展による量子社会のイメージ