NTTと三菱重工業(以下、三菱重工)は2025年9月17日、レーザー光を用いて1km離れた場所に電力を供給する「レーザー無線給電」の実証に成功したと発表した。

両者は今年1月から2月にかけて、出力1kWのレーザー光を照射して1km先の装置に伝送する実証実験を和歌山・南紀白浜空港で実施し、装置側が152W の電力を得られることを確認した。大気の揺らぎが強い地上環境下かつ一般的なシリコン太陽電池を用いた光無線給電としては、世界最高効率の実証になるという。

NTT 宇宙環境エネルギー研究所 環境負荷ゼロ研究プロジェクトの落合夏葉氏は、「大気の揺らぎが強い環境で、数kmの無線給電の実証に成功した事例はこれまでほとんどなかった」と実証成果への手応えを語った。

NTT 宇宙環境エネルギー研究所 環境負荷ゼロ研究プロジェクト 落合夏葉氏

レーザー無線給電の特徴と課題

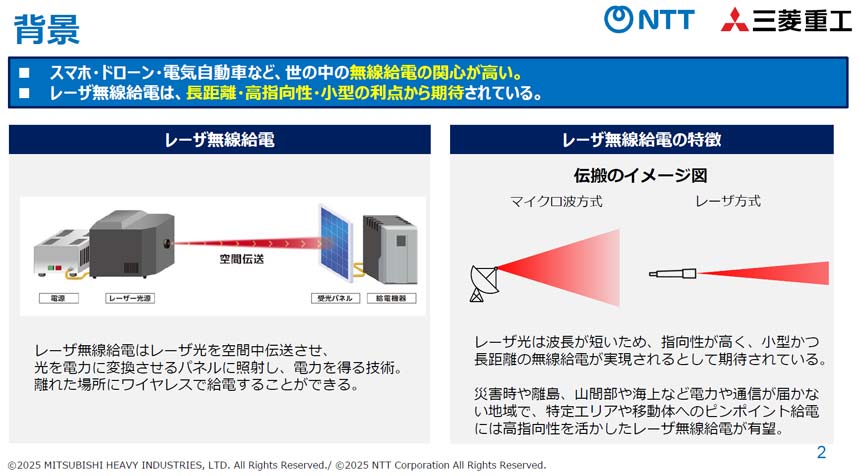

レーザー無線給電とは、レーザー光を空間に伝送して光電変換パネルに照射し、遠隔地のデバイスやセンター等が電力を供給する技術だ。

マイクロ波を用いた給電方式もあるが、落合氏によれば、レーザー光と比べてビーム幅が広く、その分装置も大きくなりやすい。一方、レーザー光は指向性が高く、小型装置で長距離伝送を実現できる。「特定エリアや移動体へピンポイントかつオンデマンドに給電可能という観点で、レーザー無線給電が有望視されている」

レーザー無線給電が求められる背景

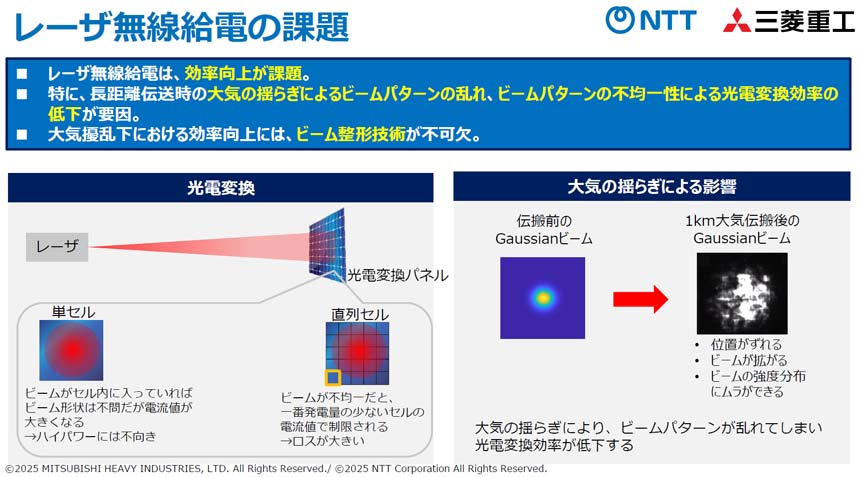

ただ、レーザー無線給電にも課題がある。前述の光電変換パネルは、光を電気に変える素子の集合体であり、各素子への均一なビーム照射が求められる。「特定のセルにビームが当たらないと、素子が直列につながっているので、電力値が制限されてしまう」と落合氏は説明した。

また、大気の揺らぎによってビームの位置がずれ、ビームの強度分布にムラが生じることで、光電変換の効率が低下するという課題もあるという。

レーザー無線給電の課題

こうした課題を解決するのが、NTTの「長距離フラットビーム整形技術」と、三菱重工が開発した「出力電流平準化技術」だ。