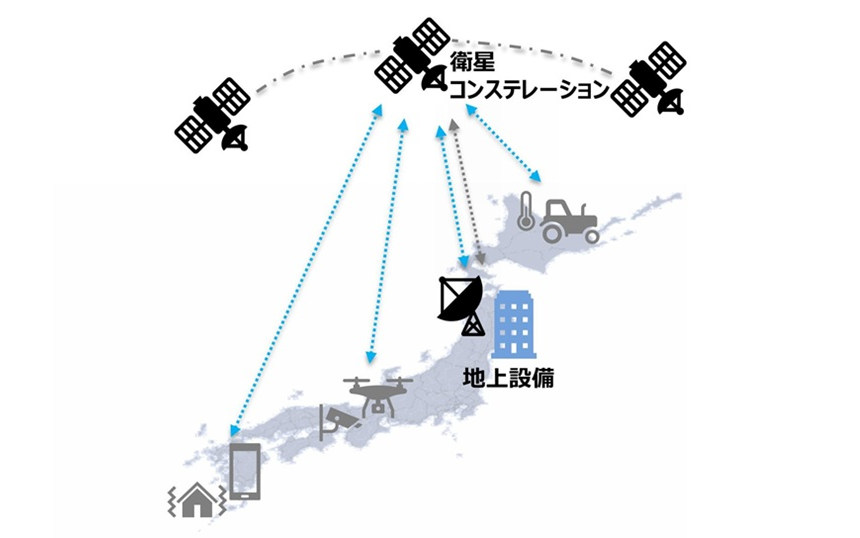

少子高齢化に伴い、医療サービスを必要とする高齢者が年々増加する一方、特に地方では医師・医療従事者不足が深刻化している。こうした状況下でも、すべての国民に安心かつ質の高い医療を提供し続けるためには、デジタル技術を活用した医療DXが欠かせない。

この医療DXにいち早く取り組んできた医療機関の1つが、札幌医科大学附属病院である。同院は、病床数848床を有する大規模病院で、高度な医療を提供する「特定機能病院」として厚生労働省から承認を受けている。新型コロナウイルスが猛威を振るった当時は、道内における新型コロナ重症患者の3/4を受け入れるなど、北海道の災害拠点病院として重要な役割を担っている。

2023年には、健康管理アプリ「ポータブルカルテ」を富士通と共同開発した。患者は診察結果や処方内容などの電子カルテ情報をアプリ上から、医療機関は患者のiPhoneやApple Watchから取得したバイタルデータをWeb上から確認可能で、日々の健康管理に役立てることができる。

これらのデータは、診療データを効率的かつ安全にやり取りするための国際標準規格「FHIR」形式に変換したうえで、パブリッククラウドで一元管理されている。

そして札幌医科大学付属病院は今年4月、医療情報システムの更新に伴い、「医療情報プライベートクラウド」の構築にも着手した。

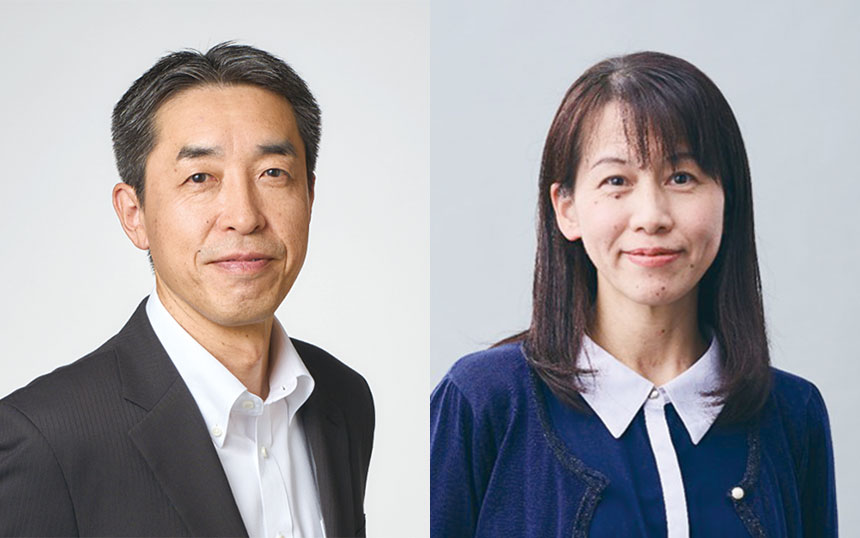

設計担当の病院教授 次世代医療情報システム開発室 室長の廣田健一氏は、「画像データや診察記録といった膨大かつ多様なデータが日々生成されている。医療機関を狙ったサイバー攻撃も増加・巧妙化するなか、これらの診療データをより安全に保管・共有するための高度なインフラ整備が不可欠だと考えた」とプライベートクラウド構築の狙いを説明する。

札幌医科大学附属病院 病院教授 次世代医療情報システム 開発室 室長 廣田健一氏

札幌医科大学附属病院は今回、院外のデータセンターに同院専用のクラウド環境を構築する。オンプレサーバーの増設や院内へのコンテナ型データセンターの設置なども検討したが、「UPS(無停電電源設備)や設置スペースの制約、将来的な医療情報システムの拡張性も踏まえて検討・比較し、最適な案を選択したと考えている」と廣田氏は振り返る。

同院では、医療情報システム群を段階的にプライベートクラウドへ移し、2026年10月を目途に全システムの移行を完了させる計画だ。