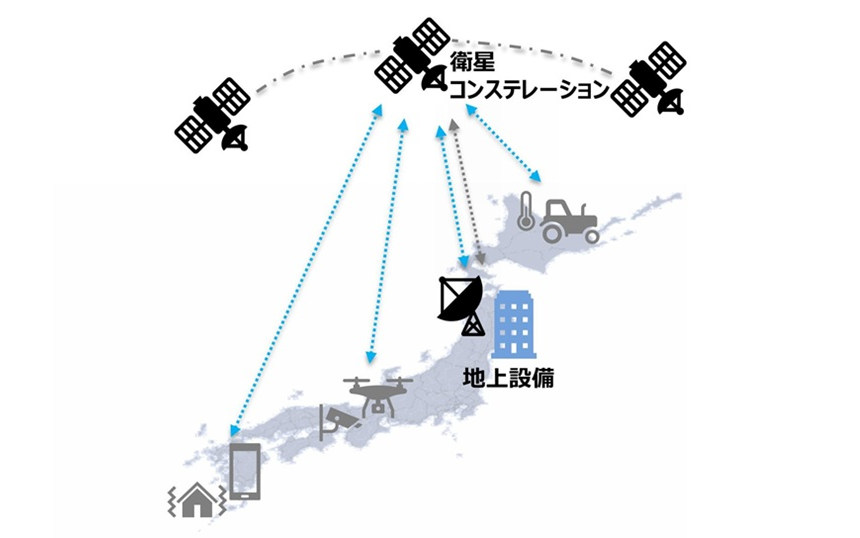

2040年末までに携帯電話網とNTN(非地上系通信)、Wi-Fiの3つの無線システムで合わせて約47GHz幅の周波数を新たに確保することを目指す──。

総務省は昨年12月に公表した周波数再編アクションプラン(令和6年度版)で、6Gが本格展開される2040年に向けた周波数割当目標を打ち出した。

この目標値は、昨年8月に取りまとめられた「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」の報告書で示された「2040年までに携帯電話網に42.5GHz幅、NTNに16.7GHz幅、Wi-Fiに13.9GHz幅の計73.1GHz幅の帯域が必要になる」という周波数需要予測に基いて算出されたものだ。

2023年末時点で3システムに割り当てられている26.5GHz幅を差し引いた約47GHz(46.6GHz)幅が、今回の確保目標となっている。内訳は携帯電話網が38.3GHz幅、NTNが4.4GHz幅、Wi-Fiは3.9GHz幅だ(懇談会の報告書を基に算出)。

図表 2040年末までの帯域確保目標イメージ

周波数需要予測を行った三菱総合研究所(MRI)の伊藤陽介氏は「今後の設備投資や開発を促進・加速させるには10年、15年スパンで、周波数需要の見通しを立てることが重要である」と、その意義を説明する。なお、必要な帯域幅は、周波数有効利用技術の今後の発展も考慮して算出されている。

周波数需要予測の前提となった今後のトラフィックの伸びについても、MRIの予測がベースになっている。MRIは2023年に公表した政策提言の中で、「生成AIやメタバース、自動運転などの普及に伴い国内の通信トラフィックが爆発的に増加、2040年には最大で2020年の348倍に達する可能性がある」と指摘した。

では、約47GHz幅もの周波数を今後どのような形で確保していくことになるのだろうか。その大半を占める携帯電話網を中心に見ていこう。MRIの安部謙太朗氏によれば、6G時代の周波数確保についてニーズベースで考えると、大きく3つの方向がある。①高周波数帯の本格実装、②Upper6GHzの開拓、③ローバンドの再編の3つだ。