通信業界において、モバイルネットワークの仮想化/ソフトウェア化が主流になりつつある。

インドに本社を構える調査会社360iResearchによると、グローバルにおける2023年のネットワーク仮想化市場(NFV:Network Functions Virtualization)は344億2000万米ドル(約5兆3600億円)。その後2023~2030年の年間平均成長率(CAGR)は約16.3%で推移し、2030年には992億米ドル(約15兆4400億円)に到達する見込みだ。

モバイルネットワークは、4G/LTE時代からコアネットワークの仮想化が進み、国内でもドコモやKDDI、ソフトバンクが2010年代後半からNFVによる運用を開始。昨年頃から導入が始まった5Gコアについては、コンテナ技術を活用したクラウドネイティブな形で構築・運用が進められている。

対して、4G/LTEから、コアネットワークに加えてRAN(無線アクセスネットワーク)も含めたネットワーク設備の完全仮想化を実現させているのが、楽天モバイルだ。

「RANには遅延なくパケットを処理するリアルタイム性が求められるが、仮想化された環境でこの性能を維持するのは難しかった。先陣を切ってRANの仮想化というチャレンジングな取り組みを成し遂げたのは、一定の成果があると考えている」と同社 クラウドプラットフォーム部 ジェネラルマネージャーの壬生亮太氏は胸を張る。

楽天モバイル クラウドプラットフォーム部 ジェネラルマネージャー 壬生亮太氏

ハードとソフトを分離

楽天モバイルは、完全仮想化により、2つの恩恵を受けているという。

1つめは、CAPEX(設備投資)・OPEX(運用コスト)の低減だ。従来型のネットワークでは、大手ベンダー等による専用ハードウェアと、その上で動作するソフトウェアが一体的に提供されてきた。

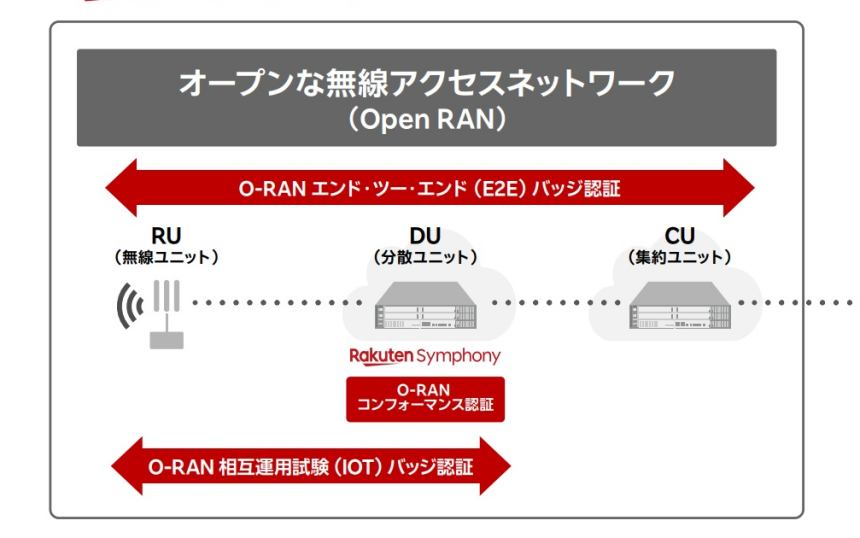

一方、仮想化は専用ハードウェアで提供されてきたネットワーク機能を、汎用サーバー上で実現するもので、ハードウェアとソフトウェアを分離できることが最大の特徴だ(図表1)。

図表1 完全仮想化の特徴

「ハードウェアは汎用機器を調達でき、ソフトウェアは複数のベンダーから選択可能になった。これにより、競争原理が働いてコストを抑えることができた」と同部 ヴァイスシニアマネージャーの小杉正昭氏は自信を見せる。汎用機器の活用は、部品交換にかかるコストの削減や低消費電力化にも貢献しているという。

楽天モバイル クラウドプラットフォーム部 ヴァイスシニアマネージャー 小杉正昭氏

2つめは、迅速なモバイル通信サービスの提供である。2018年1月に設立された楽天モバイルは、その約2年後である2020年4月に4G/LTE、同年9月には5Gの商用サービスを提供開始した。「仮想化プラットフォームで稼働するソフトウェアは、共通APIを用いて運用を自動化している。仮想化と自動化を組み合わせることで、スピーディーにサービス提供を行うことができた」と小杉氏は振り返る。