【連載】ミリ波のチカラ -超高速通信がもたらす新しい体験- の目次はこちら

振り返れば、5Gは、2020年の商用開始からすでに5年が経過している。

中でも5Gの広帯域の特徴として話題となったミリ波(28GHz帯【27.0GHz~29.5GHz】、5G割り当て帯域400MHz)は、ユーザーにどのように受け取られ、利用されているのだろうか。雑誌や会合などで散見されるミリ波の解釈や扱いには、常にバイアスがかけられていると感じている。

そこで改めて、ミリ波へのバイアスについて整理してみたい。

ミリ波への偏見

よく耳にするネガティブなバイアスは、下記のようなものだ。

1. ミリ波という周波数は飛びにくい(屋外)

2. 屋内カバーが難しい

3. 直進性が高く電波が回り込まない(地形や建物影響)

4. プラチナバンドのようにどこでも使えるものではない

5. 見通しのある(LOS:Line Of Site)スタジアムに複数設置すると干渉が起こる

6. 雨や雪が降ったら、エリアが不安定になる

こうした数々の負のバイアスによって、「ミリ波は使えない」というレッテルが貼られてしまったように思う。これは、5Gを使うユーザーだけでなく、5Gサービスを提供する側の我々も例外ではない。

「そうだ。いつの間にか我々自身もネガティブ・バイアスの伝道者になってしまっていたのではないか。逆に、ポジティブな伝道者になれば、これまでのネガティブ・バイアスを払拭できるはずだ!」─―。この気づきこそが、本連載を始めたきっかけである。

読者の方々も指摘するように、ミリ波のような高周波数帯は確かに“飛びにくい”。しかし、視点を変えれば、ミリ波に対する見え方は大きく変わってくる。

以下、ミリ波がポジティブに見えてくる5つの視点と実例を示していこう。

(1)PayPayドームのカバレッジ

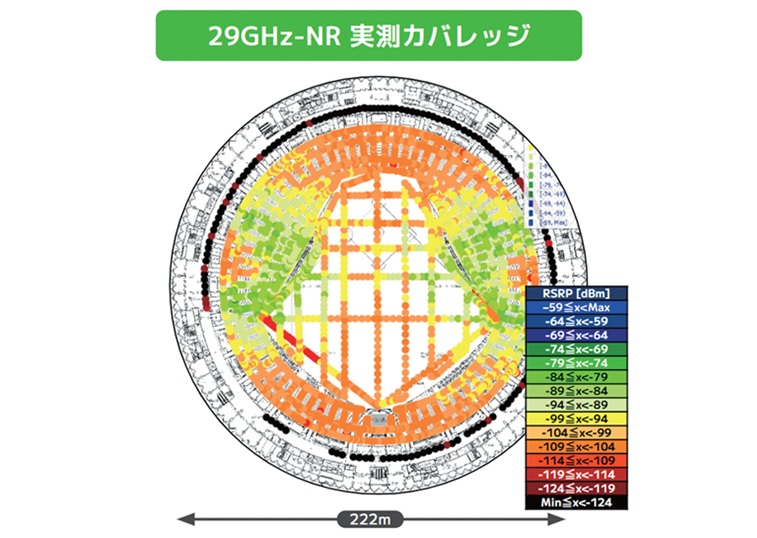

図表1は、あまり公開されていない貴重なデータだ。「みずほPayPayドーム福岡」を隈なく測定した結果からミリ波のカバレッジを示すことにする。

図表1 PayPayドームのミリ波カバレッジ

ネットワークに設定されているミリ波のサービス閾値に「SS- RSRP」がある。5G通信において基準となるSS(同期信号)の受信電力を示す指標だ。このSS-RSRP=-114d Bm(最適化によっては変動)の内側である-110d Bmという値でスタジアムのカバー率を求めると、スタジアム観客席SS-RSRP>-110d Bmのカバー率が95%となることがわかる。

つまり、「PayPayドームは、どこでもミリ波がある」ことになる。