NTTファシリティーズは2025年10月29日、生成AIの普及やICTサービスの高度化に伴うデータセンター需要の急拡大を背景に、地域社会と共生しながら高効率運用を実現する「地方共生型高効率データセンターモデル」を考案したと発表した。

「地方共生型高効率データセンター」のイメージ図

国内のデータセンターは東京・大阪圏への立地集中が続いており、用地や電力供給の制約が深刻化している。政府は地方分散を推進しており、資源エネルギー庁も電力利用効率(PUE)1.3以下の達成を義務化する方針を示している。

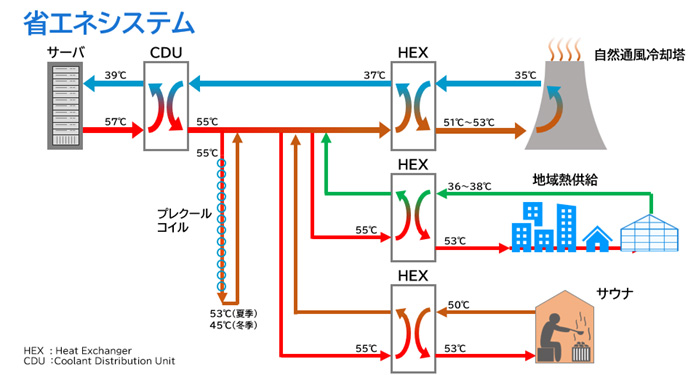

同モデルでは、サーバー冷却で発生した廃熱を住宅やオフィス、ビニールハウス、温浴施設などに供給し、地域のエネルギー循環に活用する。IT容量36MWのデータセンターで、約2300戸の住宅や延べ7万m²のオフィスビル、2.7万m²のビニールハウスを暖房・給湯できる規模だという。さらに廃熱の一部をデータセンター内のサウナ施設に利用し、見学者がエネルギー循環を体感できる仕組みも想定する。

廃熱活用のイメージ

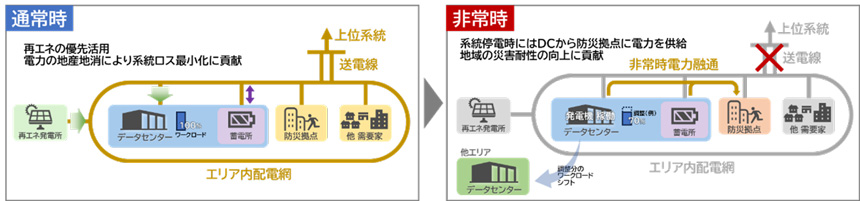

防災拠点としての活用も見込む。災害時には非常用発電機やUPSのほか、再生可能エネルギー設備や蓄電所と連携して地域の防災拠点へ電力を供給できる構造とする。また、データセンター内に共創施設を設け、地元企業や大学との共同研究・開発を支援。地域投資と雇用創出を促進する狙いもある。

防災拠点機能としての活用イメージ

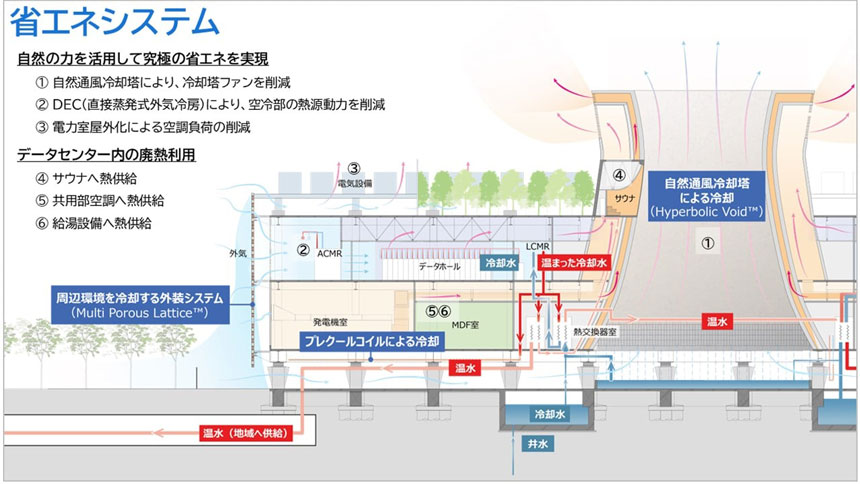

建築面では、自然通風を利用する冷却塔「Hyperbolic Void」構造と、直接蒸発式外気冷房(DEC)を組み合わせた独自システムを採用。従来の空調機と比べ約70%の省エネを実現するという。さらに、外壁には多孔質セラミックタイルを用いた「Multi Porous Lattice」構造を採用し、打ち水効果による周辺冷却や騒音・日射の抑制を図る。

建築面での省エネのイメージ

これらの技術により、同モデルでは従来比50%超の電力削減を可能にし、PUEは業界トップクラスとなる1.14を達成するという。

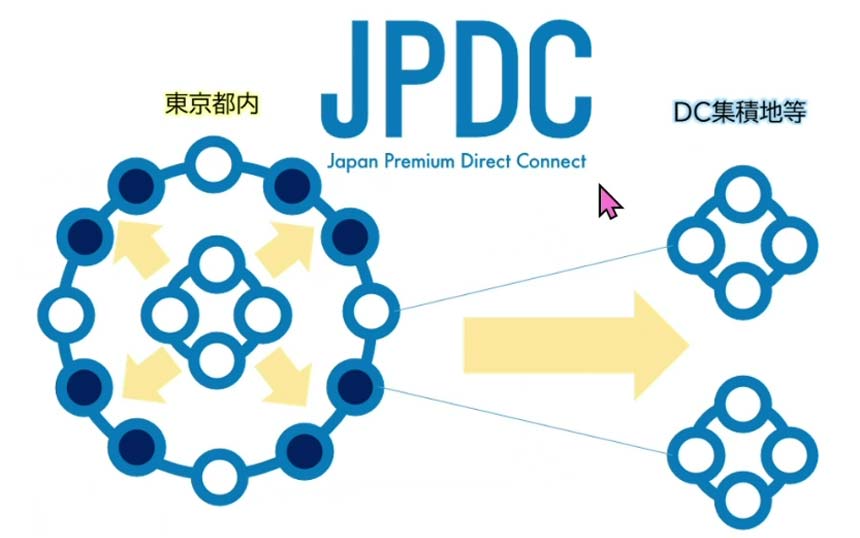

同社は今後、地方分散型データセンターの実現に向けて自治体や事業者との意見交換を進めるとともに、NTTグループが推進するIOWN技術と組み合わせた展開も検討するとしている。