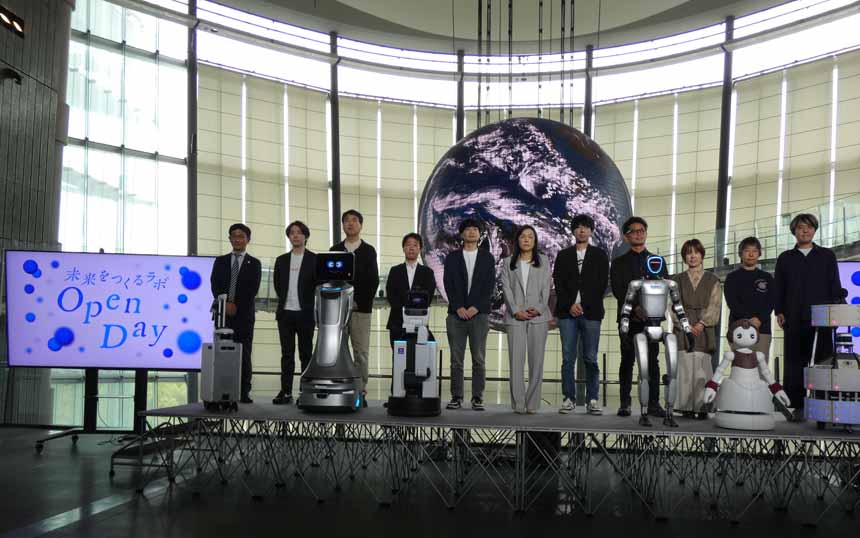

人間のように自ら考え、状況に応じて最適な行動を取る──。そんな知性と自律性を持ったAIロボットが、工場や医療現場、家庭などに広く浸透する日も、そう遠くはないだろう。

独調査会社のStatistaによると、日本国内のAIロボット市場は2025年に8億5900万米ドル(約1兆2900億円)に達し、CAGR(年平均成長率:2025-2031年)は26.5%で成長。2031年には35億1000万米ドル(約5兆2900億円)に到達する見通しだ(図表1)。

図表1 日本のAIロボット市場

内閣府が策定した「ムーンショット目標3」では、「2030年までに、一定のルールの下で一緒に行動して90%以上の人が違和感を持たないAIロボットを開発する」「2050年までに、人が違和感を持たない、人と同等以上な身体能力をもち、人生に寄り添って一緒に成長するAIロボットを開発する」との目標が掲げられている。

AIロボットと従来ロボットの違い

このAIロボットについて、今までのロボットとは明確な違いがある(図表2)と話すのは、情報通信総合研究所(ICR) ICTリサーチ・コンサルティング部 主席研究員の手嶋彩子氏だ。「従来のロボットは、予め設定されたプログラムに基づき、定型的かつ反復的な動作しか実行できなかった。AIロボットは、画像認識や自然言語処理を駆使し、複雑なタスクをこなせる。センサーやカメラから得た情報や音声を学習し、自ら進化もする」

図表2 従来のロボットとAIロボットの比較

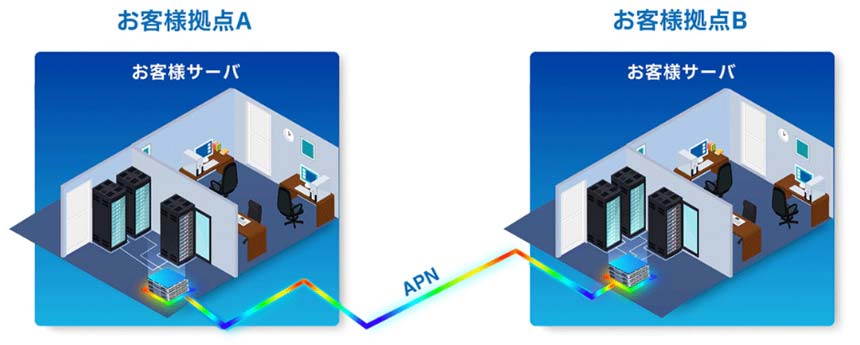

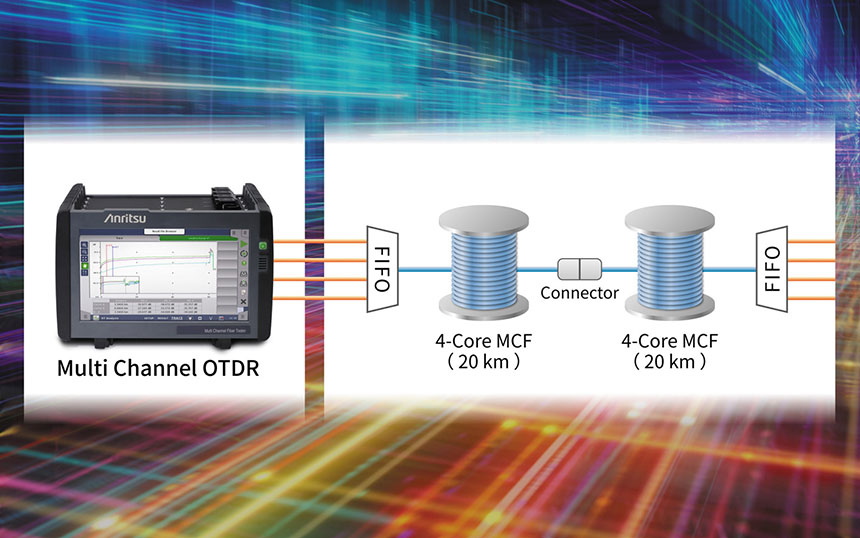

こうした高負荷な処理を行ううえでは、通信も欠かせない。現在のAIロボットは、低遅延性が求められる処理はデバイス側で行い、膨大なデータ解析や学習などはクラウド側で実行するのが一般的だ。しかし、遠隔手術ロボットのように、高精細な映像データや大量のセンサーデータ等をリアルタイムに分析し、的確に判断・行動しなければならないケースでは、デバイス側だけでは処理が追いつかず、6Gのような高速大容量・低遅延な通信が求められるだろう。

また、AIロボット同士の協調にあたっては、カメラ映像やタスクの進捗状況、次の行動計画などを相互にやり取りする必要がある。共有すべきデータそのものが大容量化していくうえ、将来的には工場などに数十~百台規模のAIロボットが稼働する環境下では、Wi-Fiや5Gなどでは制御が難しくなる可能性もある。