2026年の商用化に向けて、HAPS(High Altitude Platform Station)の技術開発のスピードが増している。

「空飛ぶ基地局」とも呼ばれるHAPSは高度約20kmの成層圏に滞空する飛行体を使って、広範囲に通信サービスを提供するものだ。一般的な衛星通信サービスとは異なり、携帯電話基地局の機能を搭載して、地上と同じ周波数帯を使ってスマートフォンやIoT端末等と直接通信する。

NTTは2026年にHAPSの商用サービスを開始する計画を発表しており、スカパーJSATと設立したSpace Compass、NTTドコモらが技術開発と実証を進めている。

これに対抗するように、ソフトバンクも2025年6月26日に記者説明会を開催し、2026年中に「プレ商用サービス」を開始する計画を発表。機体を開発する米Sceye(スカイ)に約22億4000万円を出資した。

日本は世界的にHAPS技術開発で先行してきており、ソフトバンクは2010年代からそれをリードしてきた。残り1年余り、世界初を目指す競争が激しさを増しそうだ。

衛星通信にはないHAPSの価値

非地上系ネットワーク(NTN)としてGEO(静止地球軌道)/LEO(低軌道)衛星を使ったサービスがすでにあるなか、HAPSはどんな価値を提供できるのか。

第1が「低遅延・高スループットな通信能力」だ。

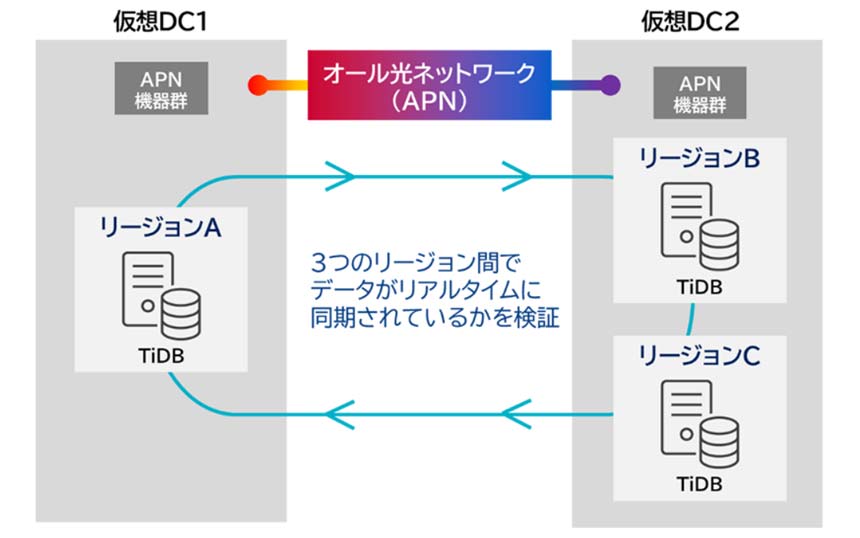

高度3万6000kmのGEO、数百~数千kmのLEOと比べると地表との距離が圧倒的に短く、往復の伝搬遅延は1ミリ秒(ms)程度に抑えられると言われている(図表1)。スループットについても、GEO/LEOに比べると電波の減衰が少ないため高速化できる可能性が高い。特に、端末側は送信電力が限られるため、上り通信は衛星通信よりもHAPSが有利と考えられている。

図表1 NTNインフラの特徴と比較

加えて、「柔軟なサービス展開とエリア拡大が可能」なことを強みに挙げるのは、Space Compass 宇宙RAN事業部 事業開発部 担当課長の川田悟氏だ。「HAPSはメンテナンスのために定期的に着陸させる。ペイロード(通信機器等)を入れ替えることによって性能を高めたり、サービス内容を変えたりできる」

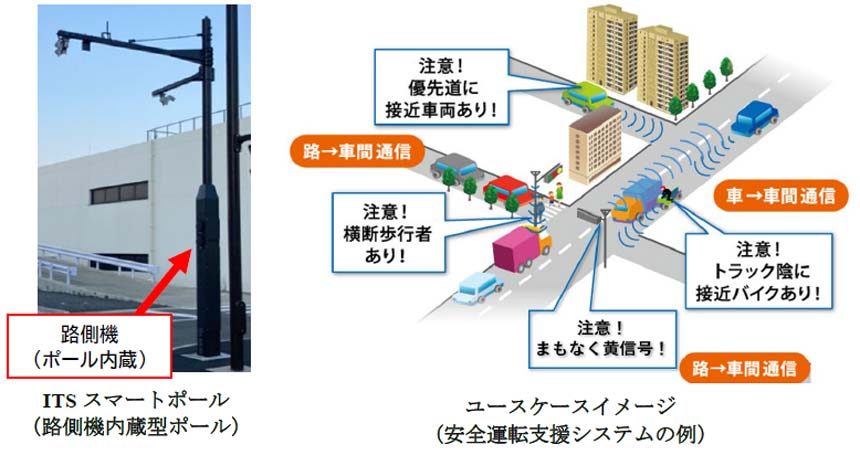

1機ごとに飛行エリアを柔軟に変えられるのも衛星にはない利点だ。例えば、地上の通信インフラが打撃を受けた被災エリアをカバーするように滞空させて通信サービスを提供するといった運用が即座に行える。地上の携帯電話網と同じ周波数を使うことを前提としており、「ユーザーは専用アンテナを必要とせず、既存のスマートフォンと直接接続できる」ことも大きな利点となる。

一方、1機体でカバーできる範囲は直径100~200kmと、衛星通信に比べると小さい。GEOなら1機で日本のほぼ全域をカバーできるが、HAPSでは数十機は必要だ。全国をくまなくエリア化するよりは、まずは山岳地帯などの地上網の圏外や被災地に通信を提供するという使い方からHAPSの運用が始まるだろう。