「エッジコンピューティング」とは何か。ガートナーの定義によると「データの生成元、またはその近くでのデータ処理を容易にするソリューション」となる。2015年頃からバズワード的に注目され、最近ではその実用性に関する議論も本格化してきている。

富士通の大澤達蔵氏によれば、エッジコンピューティングが配置される「データ生成元の近く」が具体的にどこを指すのかについては、はっきりとした定義がない。センサーデバイスそのものの場合もあれば、プライベートクラウドあたりまで含まれるケースもある。

エッジコンピューティングが配置されるエリア

大澤氏はエッジコンピューティングの本質的な意義について、「IoTにおける非機能要件への対応」と説明した。エッジコンピューティング単体で機能を提供するというより、IoT機器の非機能要件を補完することで、IoTシステムを“現実的に”実現できることに価値がある。

その価値の具体的中身として、まず大澤氏が挙げたのがコスト面だ。クラウド側に大量のデータを集めて処理するクラウド集中型は、ストレージやネットワークに莫大な費用がかかる。しかし、エッジコンピューティングを活用すれば、現実的なコストに抑えられる。

2つ目は、クラウドで処理することで時間的なロスを減らせるという性能面だ。データの発生元に近い場所で処理することで、リアルタイム性の高い低遅延の処理を実現できる。

3つ目はセキュリティ面。クラウドに生データを集めるリスクを負わないため、GDPRでのデータプロテクションを担保する方法としても期待されているという。

そして4つ目が可用性だ。「どこかがダウンすれば使えないというリスクが避けられるため、特にアベイラビリティをクリティカルな要件とする産業系においてIoTシステム普及のトリガーとなる可能性がある」と大澤氏は語った。

エッジコンピューティングの4つの本質的な意義

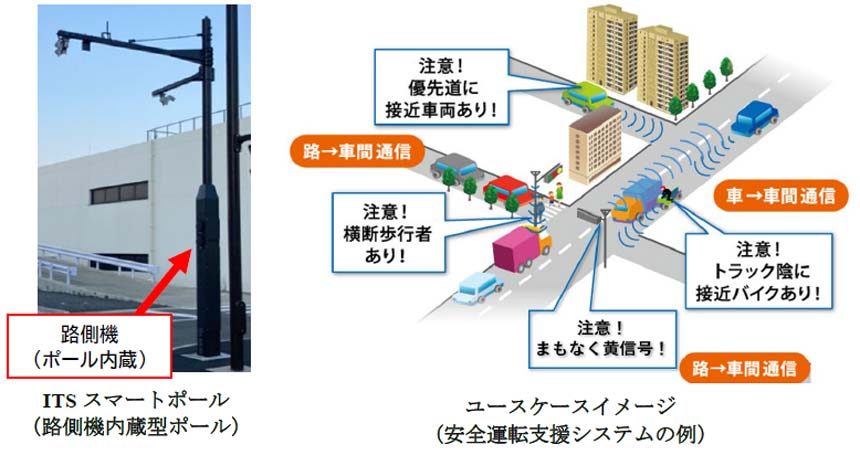

エッジコンピューティングの代表的なユースケースの1つとして、自動車の自動運転がある。例えばドライブレコーダーの画像データなどを集めてダイナミックマップ(静的&動的情報を組み込んだデジタル地図)に活用する場合、集めるデータが膨大となることは明らかだ。

そこで登場するのがエッジコンピューティングである。信号機や高速道路の施設などにRSU(簡素型路側無線装置)として配置したり、通信事業者内にMEC(マルチアクセスエッジコンピューティング)としてサーバー機能を持たせたりすることで、効率的な処理が可能になる。自動運転を支えるダイナミックマップに、エッジコンピューティングは必要不可欠なテクノロジーだ。

ただし、大澤氏はエッジコンピューティングの現状について、こうも指摘した。「完全自動運転は2030年がめど。現在のIoTシステムは“軽くできる”ことに主眼が置かれ、セキュリティや性能などは重視されていない。このため、エッジコンピューティングの出る幕はほとんどない。さらにビジネスモデルの構想がまだ不十分で、非機能要件にまで至っていないため、現状はエッジコンピューティングの本質からは遠く、ようやくその必要性が語られるようになってきた段階だ」

それならば、現在流行っているエッジコンピューティングとは何なのか。大澤氏は「昔のオンプレミスを指していることが多い」と語った。つまり、エッジコンピューティングの本質とは、異なる解釈がなされているという。エッジコンピューティングに対する考え方にはギャップがあるのだ。

例えば、通信技術者はオンプレミス的なエッジコンピューティングも新技術として捉えるが、IT/OT技術者で通信知識がある人は、「工場IoTはオンプレが当然であり、PLC(プログラムロジックコントローラー)は1960年代からあった」と冷ややかだという。

一方、一般的なIT技術者の場合、エッジコンピューティングのことをまだ知らない人も少なくない。