クラウドコンピューティングが定着するなか、「エッジ」でデータ処理を行うエッジコンピューティングの必要性が高まっている。

IoTの浸透にともない、遠く離れた場所にあるクラウドではなく、現場に近いエッジで処理しないと実現できないアプリケーションが出てきているためだ。

低遅延、オフロード、セキュリティそのアプリの1つとして挙げられるのがAR(拡張現実)/VR(仮想現実)/MR(拡張現実)だ。

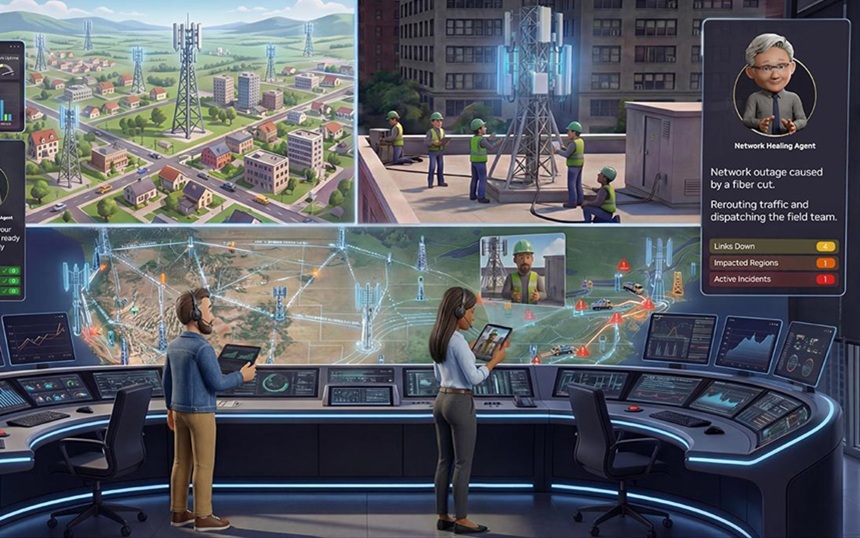

例えばVRでは、ヘッドセットを装着した頭の動きに追従して目に見える映像も動くが、その映像が実際の頭の動きより20ミリ秒以上遅延すると“VR酔い”を起こすと言われている。しかし、クラウドでアプリ処理を行うと、デバイスからクラウドまで往復するだけで数百ミリ~数秒かかってしまう。そんな時に有効な技術がエッジコンピューティングだ。デバイスに物理的に近いエッジで処理することで、数ミリ~数十ミリ秒の「低遅延」を実現できる(図表1)。

図表1 エッジコンピューティングのイメージ

また、ネットワークカメラを扱うアプリでも、エッジコンピューティングが活躍する。カメラで撮影した動画や画像データはサイズが非常に大きく、そのままネットワークに流すと帯域が一気に逼迫してしまう。しかし、エッジ側で一次処理して必要なデータだけをクラウドに送れば、帯域は圧迫されず、通信コストも削減できる。

さらに、「セキュリティ」を求めてエッジコンピューティングを行うケースもある。クラウドなどの外部にデータを出さなければ本当に安全かは議論の余地があるが、基本方針としてデータをクラウドに置かないと定めている企業もある。そこでこれまでのオンプレミスの延長線上で、プライベート環境でデータを処理してから、必要最低限のデータのみをクラウドへ送信するような事例が出てきている。