目指すはDC内のオール光化

PCIe光接続の主なユースケースは先にも述べた通り、「ラック内のサーバーブレード間や各種装置間、ラック間接続だ」(和田氏)。低遅延通信のニーズが高いハイパースケールDCやHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)での活用が期待される。サーバー間の信号伝送を、イーサネットに変換せずPCIeで直接接続すれば「半導体の入出力からインターネットへの出口までオール光で構成することで低消費電力化、低遅延化できる」。

伝送距離は特に規定されていないが、数mから10m程度で、PCIeの規格や光通信の技術的な制約から最大でも50mと見込まれている。伝送距離を伸ばすと遅延が増えるため、既存のイーサネットとの差異化が難しくなる。アンリツ 通信計測カンパニー サービスインフラストラクチャーソリューション事業部 ソリューションマーケティング部 課長の大日向哲郎氏は、「DC間接続などの長距離接続はイーサネットが継続して使われ、DC内でPCIe光接続が使われるという棲み分けになる」と見る。

また、将来的には、「自動車内でECU(電子制御ユニット)間やECUと車載機器の接続もユースケースになり得る」(同氏)。低遅延通信が必須とされる様々な分野で活用が検討される可能性がある。

冒頭で述べたディスアグリゲーテッドコンピューティングも期待の高い分野だ。

現在は1つの筐体内にあるCPU、GPU、メモリ、ストレージ等のコンポーネントを分離して、その間を低遅延なPCIe光で接続。需要に応じてそれらコンピューティングリソースを組み合わせるというコンセプトだ。

コンピューティングシステムの構成の自由度を高め、かつリソースの利用効率を向上させられる点が大きなメリットとして挙げられるが、赤星氏はさらに「冷却効率の向上にもつながる」と指摘する。例えば、GPUのような発熱の大きなコンポーネントを他と分離できれば、「GPUだけを液浸冷却するといった方式も可能になるかもしれない」。

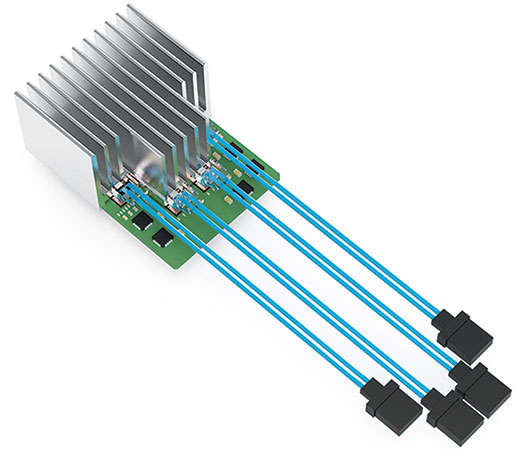

2026年から対応サーバー登場か

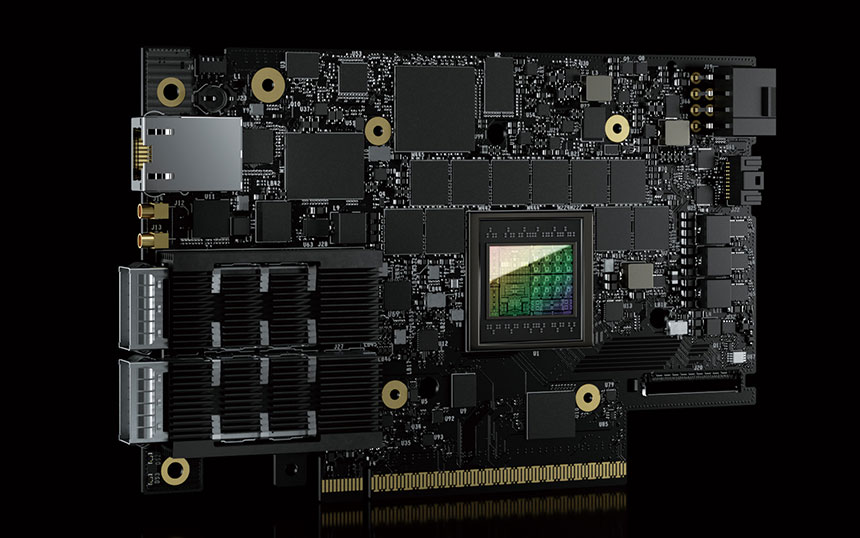

光接続の仕様は2025年6月に発表されたばかりだが、実は、京セラはPCIe5.0をベースに光信号伝送モジュールのプロトタイプを開発。2023年に、アンリツと共同で25mの光通信試験に成功している。両社はその後も共同検証を続けており、PCI-SIGのイベント等では動態展示も行っている。

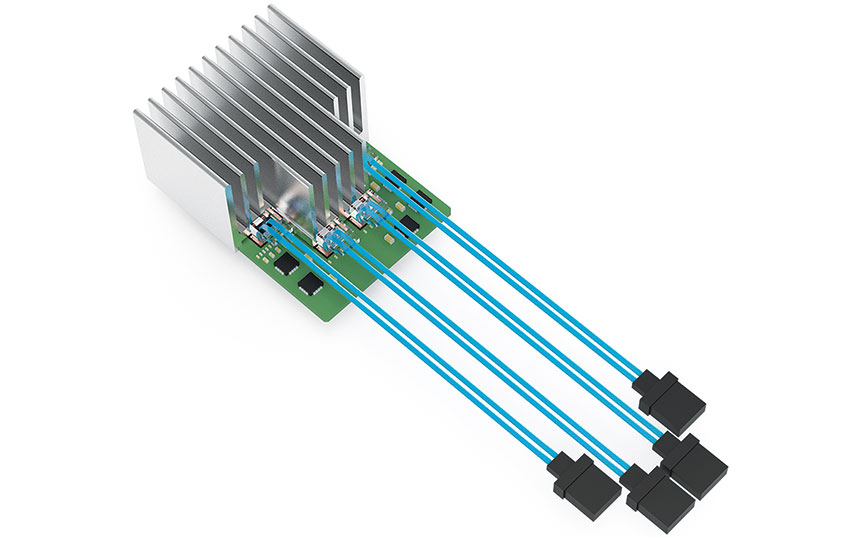

京セラが開発したオンボード光電集積モジュールのプロトタイプ。PCIe 5.0の電気信号を光信号に変換して伝送する。32Gbps×16レーンで512Gbpsの大容量伝送を実現している

PCIe光接続は、PCIe 6.4仕様に対応したサーバーから使用可能になる。新世代と旧世代のシェアが逆転するにはこれまでも数年かかっており、光接続が可能なGen 6が過半を占めるのは2028年以降になるだろう。

なお、PCIe 7.0のコンプライアンステストは2028年末開始予定で、対応サーバーの市場投入は2029年と予想される。

電気接続と光接続は今後も併存し、信号伝送モジュール等の各コンポーネント、サーバーの製造ベンダーやユーザーが自由に選択できる。そのなかで光接続が普及するには、移行コストをどれだけ抑えられるかがカギとなる。「お客様は光ファイバーケーブルをつなぐだけで、10m、30mとPCIeの通信距離が伸び、システム構成の自由度が増す。そうした状況を作れるかだ」と赤星氏。

待たれるのは、チップセットや光トランシーバーメーカーなどの物理層を担うプレイヤーの中から、PCIe光接続のビジネス化と普及をリードする企業が現れることだ。サーバー内からやってくるこの新たな波が光伝送業界を揺り動かすのか、注目される。