無線LANや4G/5Gの端末・サービスの開発を支える測定・テストソリューションには、市場の半歩先を見据えた展開が求められる。6G時代に向けた、その注目すべき動向を紹介する。

ワイヤレス通信市場で今、測定器ベンダーが特に力を入れている分野の1つが、最新の無線LAN規格「Wi-Fi 7(IEEE802.11be)」だ。

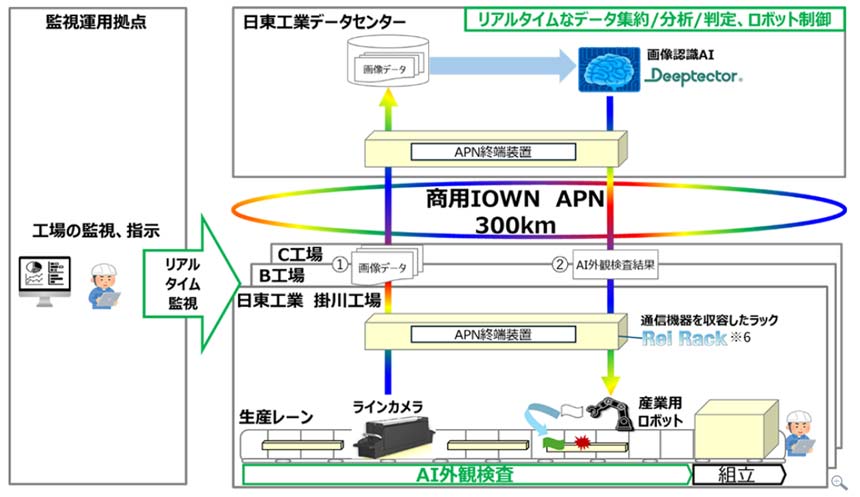

2024年1月にWi-Fiアライアンスが認定プログラムを開始したWi-Fi 7の特徴として、まず挙げられるのが高速大容量化だ。規格上の最大スループットは前世代のWi-Fi 6/6Eの4.8倍、最大46Gbpsに達する(図表1)。

図表1 Wi-Fi 7の進化点

これを可能にしているのが、Wi-Fi7で新たに導入された①2.4/5/6GHz帯で運用される2本以上の無線LANの電波を束ねて利用できるMLO(Multi-Link Operation)、②320MHz(6GHz帯のみ)という広い運用帯域幅、③高次変調の4096QAM、④16ストリームMIMOなどの技術である。

とはいえ「すぐに数十Gbpsで通信できるわけではない」と、キーサイト・テクノロジーでWi-Fi向け製品を担当する大竹達也氏は指摘する。

Wi-Fi 7対応スマートフォンに搭載されているMIMOは基本的には2ストリームであり、APの最大運用帯域も多くは160MHz幅にとどまる。十分に能力を発揮できる製品がまだ出ていないのだ。大竹氏は現時点での体感向上を「Wi-Fi 6の2倍程度」と見る。

(左から)キーサイト・テクノロジー マーケットイニシアチブマネージャー 齋藤城太郎氏、ソリューションエンジニアリング本部 大竹達也氏、同本部 NW運用・無線アクセスコンサルタント 宮下一馬氏、同本部 部長 北野元氏

低遅延・高品質の無線LAN

もう1つ、Wi-Fi 7の大きな特徴といえるのが低遅延化や通信の安定性などの向上だ。Wi-Fi 6から導入されたOFDMA(周波数分割多元接続)とその上で提供される制御技術が、これに大きく貢献している。

OFDMAは4G/5Gで使われている無線アクセス技術だ。基地局(AP)側で各端末に帯域リソースを割り当てることで、従来の無線LANと比べて、低遅延かつ安定した通信を実現できる。さらに、割り当てる帯域リソースの数を柔軟に変えられるマルチRU(Multi-Resource Unit)や、妨害波の影響を避けて帯域リソースを割り当てるプリアンブル・パンクチャリング(Preamble Puncturing)など、OFDMAを基盤とする新機能の導入により、Wi-Fi 7ではより低遅延で安定した通信環境が実現可能になった。

そのため、従来はローカル5Gでなければ難しかったようなユースケースの一部にも、Wi-Fiで対応できる可能性が広がっている。

丸文の小川竜平氏は「帯域面、セキュリティ面でWi-Fi 7のパフォーマンスは飛躍的に向上している。Wi-Fiで十分というユースケースが増えてくるのではないか」と話す。

アンリツの増原恵太氏も「費用対効果が非常に高い。さまざまな用途で活用されるのではないか」と期待を寄せる。

(左から)アンリツ IoTテストソリューション事業部 第1ソリューションマーケティング部 課長 増原恵太氏、モバイルソリューション事業部 ソリューションマーケティング部 課長 音羽俊哉氏、モバイルソリューション事業部 ソリューションマーケティング部 島川展明氏

では、Wi-Fi 7は実際にどのような用途で使われるようになるのか──。増原氏が最初に挙げるのが「AR/VRなど広帯域な映像伝送を必要とするユースケース」だ。「車のインターネット化に向けて、車載通信の分野でもWi-Fi 7の問い合わせをいただいている」という。

オンラインゲームも低遅延が重要なため、有力なユースケースだ。多数同時接続性能も向上していることから、「スマートホームなどでの利用が加速するのではないか」(大竹氏)との見方もある。

ただ、大容量・低遅延といった特性を活かせるユースケースですぐに使われ始めるかというと、そうではなさそうだ。「遠隔医療やミッションクリティカルな分野での利用も期待されているが、導入が進むのにはまだ時間が必要」というのが増原氏の見方だ。大竹氏は、「Wi-Fi 7で実際にどの程度の低遅延が実現できるかを検証したいという問い合わせが多い」と語る。

つまり、Wi-Fi 7はこれから本格化する検証を経て、ミッションクリティカルなユースケースに進出していくことになる。

すでに、これを先取りする動きも活発化し始めている。サイレックス・テクノロジーは、マルチベンダーのWi-Fi環境で使える無線監視ソリューション「AMC Cloud」の6GHz帯対応を2025年度第4四半期に予定している。AMC Cloudは産業分野などで導入が始まっている。