「ワイヤレス技術はデジタル社会の基盤となる技術であり、非常に重要だ。そのワイヤレス技術をどうやって日本に残していくのか。すべては無理だと思うので、残していく技術は何か、どの分野を大切にすべきかを議論していただきたい」

2025年9月18日に開催された重点技術作業班の第1回会合において、総合通信基盤局電波部長の翁長久氏は作業班の目的についてそう述べた。

総合通信基盤局電波部長の翁長久氏(左)と、

作業班の主任を務める東京大学 大学院 工学系研究科の森川博之教授

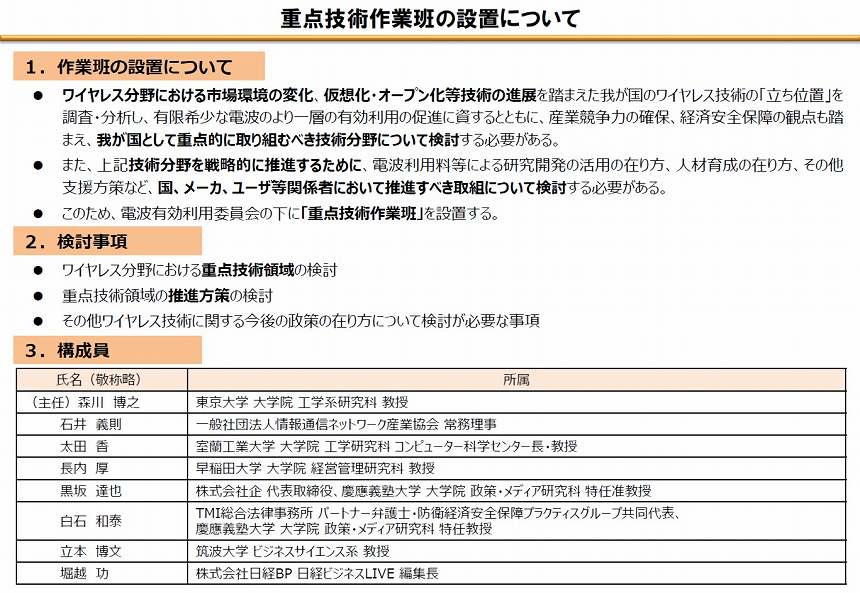

重点技術作業班とは、総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会の下に設置された有識者会議で、上記の通り、わが国のワイヤレス技術の「立ち位置」を調査・分析し、電波の有効利用、経済安全保障や産業競争力の観点から重点的に取り組むべき技術分野を検討することを目的とする。

東京大学 大学院 工学系研究科の森川博之教授を主任として、全8人で構成。重点技術領域の検討の後、その推進方策についても議論する。

重点技術作業班の検討事項と構成員(総務省資料より)

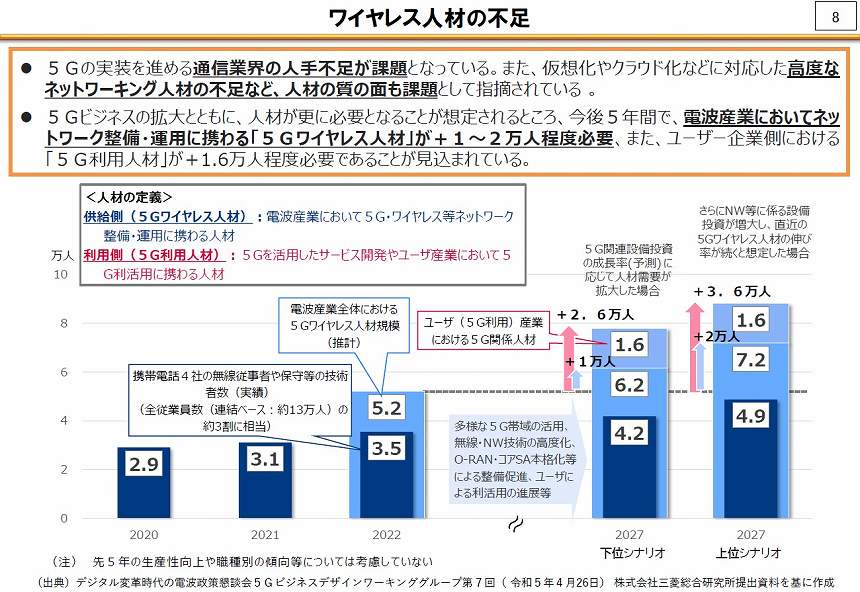

ワイヤレス人材は2~3万人不足の見込み

第1回会合は、ワイヤレス分野の現状説明からスタートした。

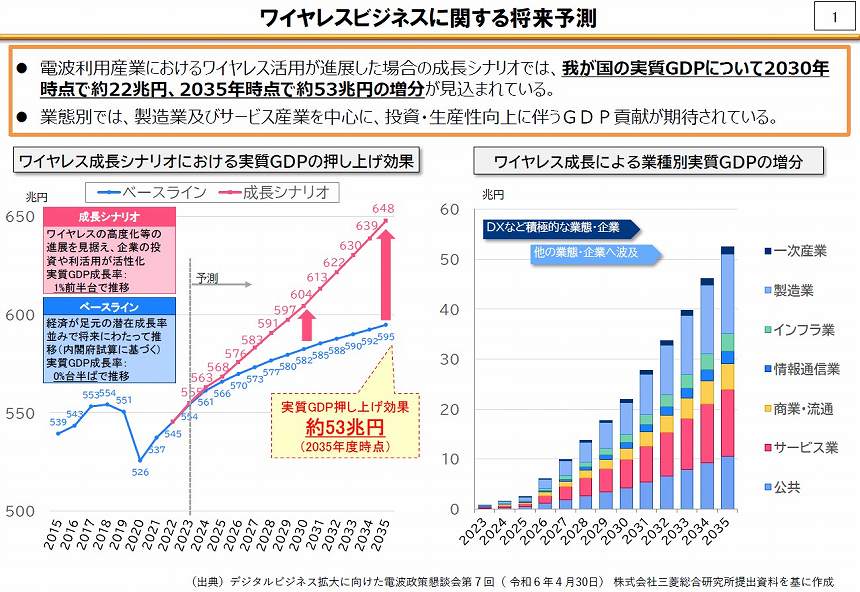

無線通信技術の活用はあらゆる産業に及んでおり、ワイヤレス活用による実質GDPの押し上げ効果は2030年時点で約22兆円、2035年時点で約53兆円と見込まれている。

ワイヤレス活用による実質GDPの押し上げ効果(総務省資料より)

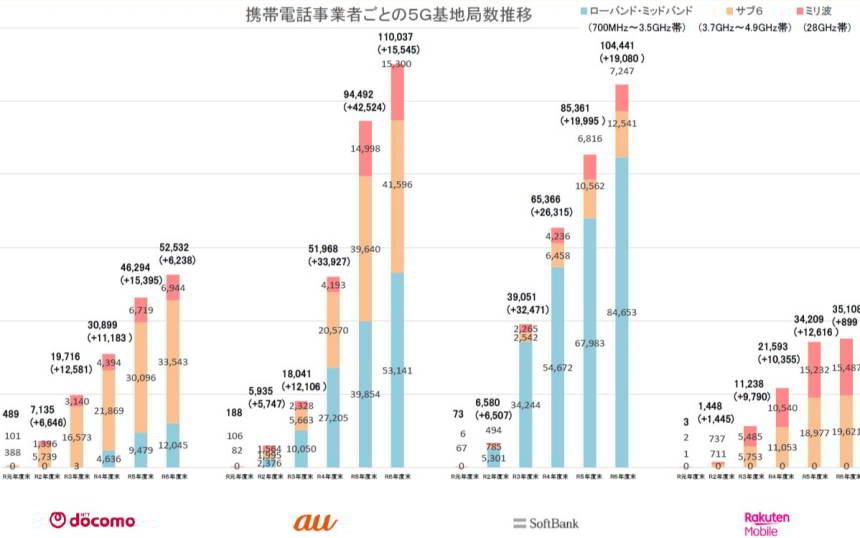

一方、日本の通信機器生産は2000年代以降減少傾向にあり、スマートフォンが登場した2000年代後半から輸入が急増。携帯電話基地局の世界シェアは2%、スマートフォンは0%台と厳しい状況にある(2023年時点)。Open RANについては29%のシェアがあるものの、市場規模は小さい。国内携帯電話事業者の設備投資も2021年をピークに減少傾向だ。

さらに深刻なのが、ワイヤレス人材の不足である。今後5年間で、電波産業型とユーザー産業側で合わせて2.6万人から3.6万人の不足が予測されている。