HTA型で2カ月の連続飛行

このエネルギー効率が、HAPS実用化の最大の課題だ。ソフトバンクは前述の通りLTA型で実用化を早める狙いだが、NTT/Space Compassは、HTA型での早期実用化を目指す。

採用するのは、Airbus子会社のAALTOが開発する「Zephyr」だ。4000時間以上の飛行実証試験の実績があり、実運用を想定した成層圏における飛行実証では、67日間の連続飛行を記録している。機体に実装するソーラー発電で駆動電力のすべてを賄うことが可能だ。

今年2月にはケニアで、LTEによるデータ通信の実証実験に成功した。高度18km以上の成層圏を飛行する小型固定翼タイプのHAPS機体を用いて地上のスマホと無線データ通信を確立したのは世界初という。地上ゲートウェイと機体との通信(フィーダリンク)には、HAPS用に割り当てられたQ band(38~39.5GHz帯)、機体とスマホ間には2GHz帯を使用した。

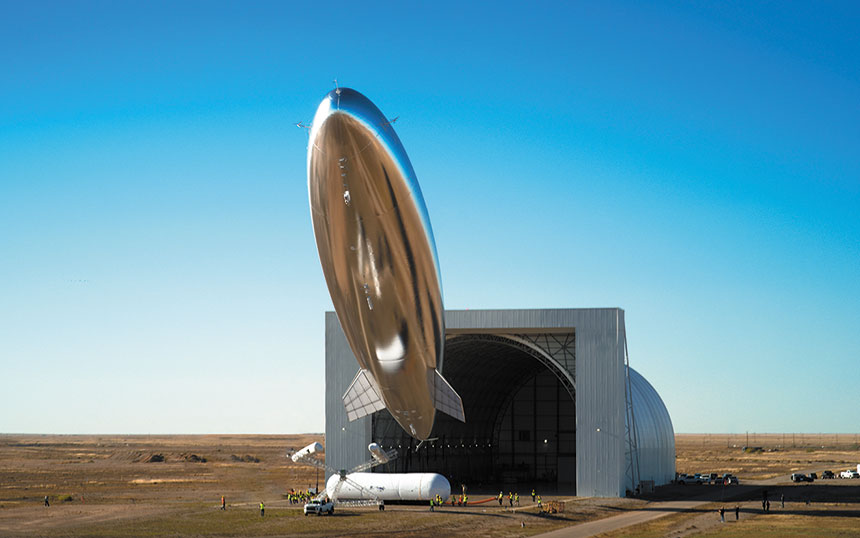

Space Compassが採用するAALTO社のHTA型「Zephyr」を使ってケニアで行った実証実験の様子

平間氏によれば、他社のHTA型の連続飛行記録は数日程度で、67日間は「圧倒的な記録」だ。だが、サービスとして実用化するには、「半年以上、安定して飛行できることが望ましい」。打ち上げや目的エリアへの移動時間/コストの効率化につながるからだ。日の当たらない期間も飛び続けるには、高効率な発電と蓄電池の容量向上も欠かせない。

もう1つ、HAPSの離着陸は天候・気象条件の影響を受けやすいため、これを柔軟に行える体制づくりも課題となる。HTA型の発着は比較的小さな平坦な土地があれば可能で大規模な滑走路は不要という(下写真)。ソフトバンクも1カ所の発着場で広範囲をカバーし、長期間滞空させる運用法を想定しているが、「空港等を流用するのは難しい」と上村氏。発着場と格納庫の新規建設を検討している。

HTA型(左:Zephyr)と、LTA型(右:Sceye)の打ち上げの様子。いずれも広い敷地と格納庫、運用体制の整備が必要だ

真価発揮は2027~2028年か

通信機能に関しては、搭載できる機材の重量・電力の制約をいかに克服するかが課題だ。浮力が大きく、飛行に使う電力も小さいと考えられるLTA型に比べて、HTA型ではこれが難題となる。

Space Compassは解決のため、HAPSに搭載する基地局機能を段階的に進化させる計画だ。

2026年の開始時点では「基地局機能をすべてHAPSに載せるのではなく、リピーター(中継機能)のみを搭載する」(川田氏)。図表2のように、地上の基地局設備から信号を受け取り、周波数変換と増幅のみを行って地上に届ける仕組みだ。トランスペアレント(透過)型と呼ばれるこの仕組みなら、ペイロードを軽量化できるうえ消費電力も抑えられる。

図表2 早期実用化を見据えたHAPSの構成─トランスペアレント方式

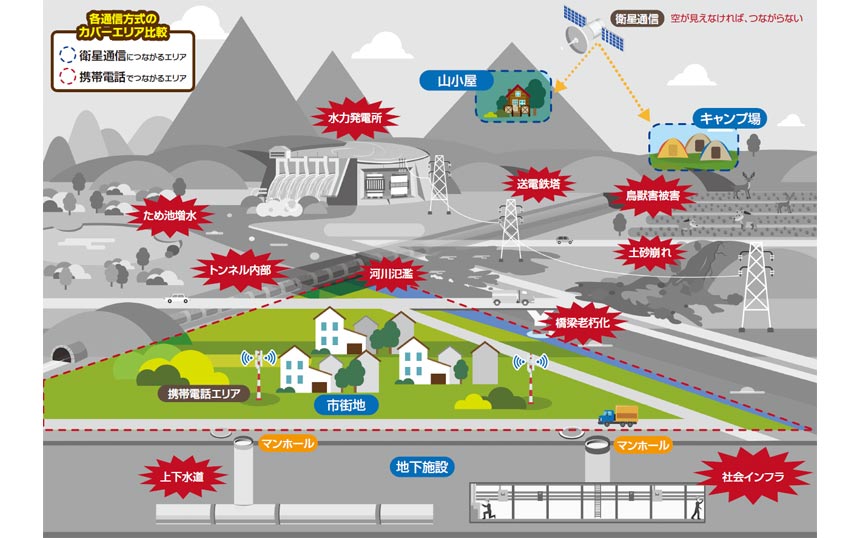

ただし、この方式では、HAPSを展開できるエリアは地上局と通信可能な範囲に限られてしまう。そこで、将来的に飛行技術が進歩し、搭載量が増えた段階で「基地局機能を丸ごとHAPSに搭載し、衛星通信をバックホール回線に使う」(同氏)という図表3の形態を目指す。この「再生中継方式」なら地上設備の制約を取り払い、「必要とされる場所にHAPSを飛ばし、柔軟に通信サービスを提供できるようになる」可能性がある。

図表3 高効率運用が可能なHAPS通信システム─再生中継方式

携帯電話用周波数で運用するため、HAPSを使ったサービスはNTTドコモが提供することになるが、Space Compassでは、2026年からの商用サービス初期にはトランスペアレント型でエリアを限定してサービスを始め、その後提供エリアを広げるとともに、将来的には再生中継型、衛星経由の接続に向けて研究開発も進めている。 並行して、周波数帯の拡張やMIMOの導入、ビーム数の増大などにより通信容量の拡張も図る。

ソフトバンクも2026年中に、被災地への通信提供に限定したかたちでプレ商用サービスを開始した後、2027年以降に「定常通信の提供を計画している」(上村氏)。当初はLTA型1機で運用を開始するが、将来的には「日本全国を数時間以内でカバーできるようにするため、2機程度の機体が必要」という。また、HTA型の開発、サービス化も並行して進める。

こうした技術課題の克服に加えて、商用サービスを始めるには電波法や航空法等の法規制の整備も必要で、Space Compassもソフトバンクも国土交通省等との調整を進めている。どちらが先に飛ばすかは気になるところだが、いずれにしろ2026年の商用化に成功すれば“世界初”となるのは確実だ。