総務省は、情報通信審議会 電波有効利用委員会の下に「無線設備の認証の在り方検討作業班」を設置し、2025年8月6日に第1回会合を開催した。

日本国内で使用する無線機器は、「技術基準適合証明」や「工事設計認証(技術基準適合認定)」の基準を満たし、その旨を示す技適マークを貼付またはディスプレイによる電磁的表示で確認できるようにしなければならない。いわゆる「技適」制度である。

作業班の主任を務める南山大学 理工学部 教授の梅比良正弘氏は、会合の冒頭に「技術の進歩により無線設備は大きくダウンサイジングが進み、(無線)局の数もどんどん増え、認証のあり方自体を見直していく必要がある」と、設置の趣旨を説明。効率的な認証の方法や違法電波を発する機器への対策について、作業班で議論を進めていくとした。

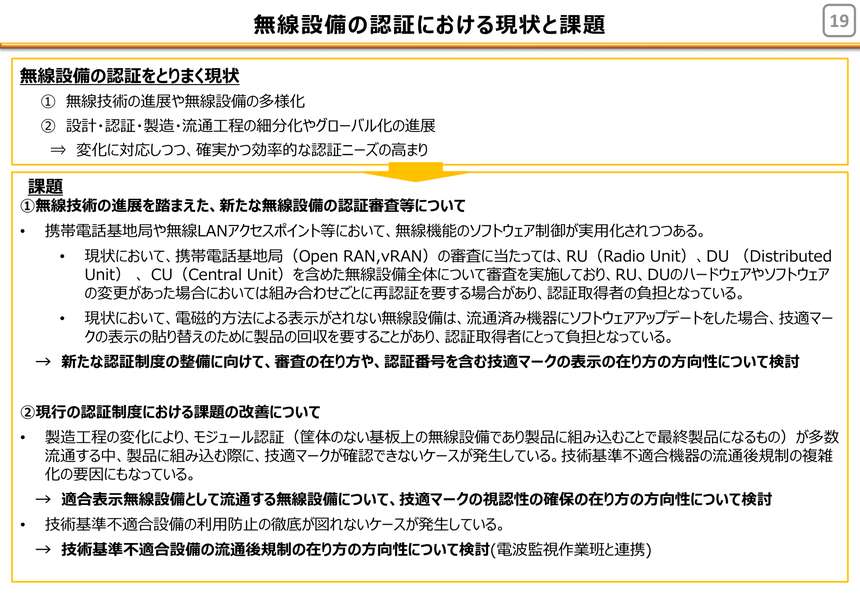

無線技術進展への対応、製造工程の多様化、基準不適合設備の流通が課題

無線設備の認証を取り巻く状況の変化を、総務省は3点に整理した。

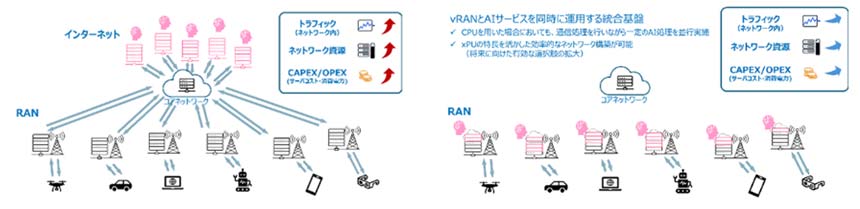

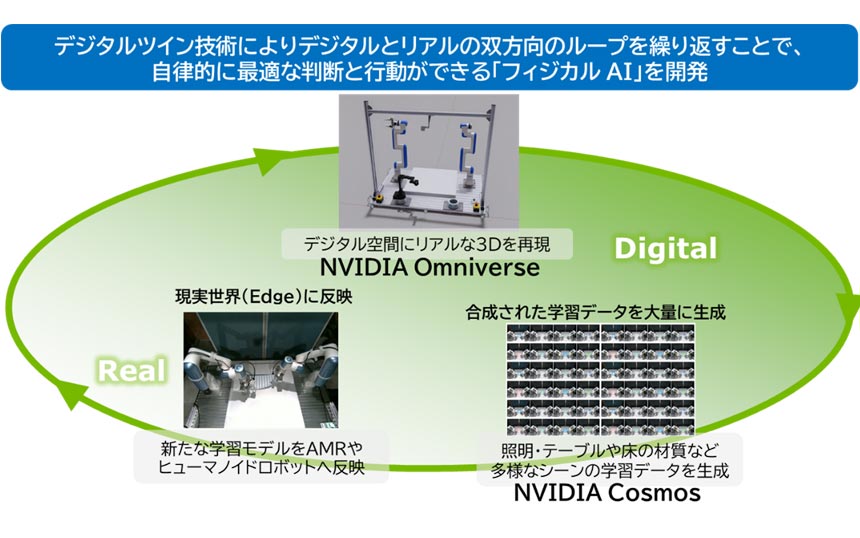

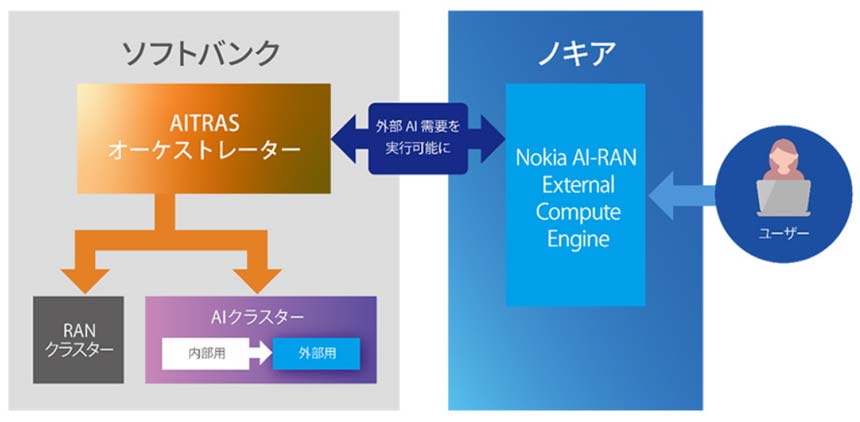

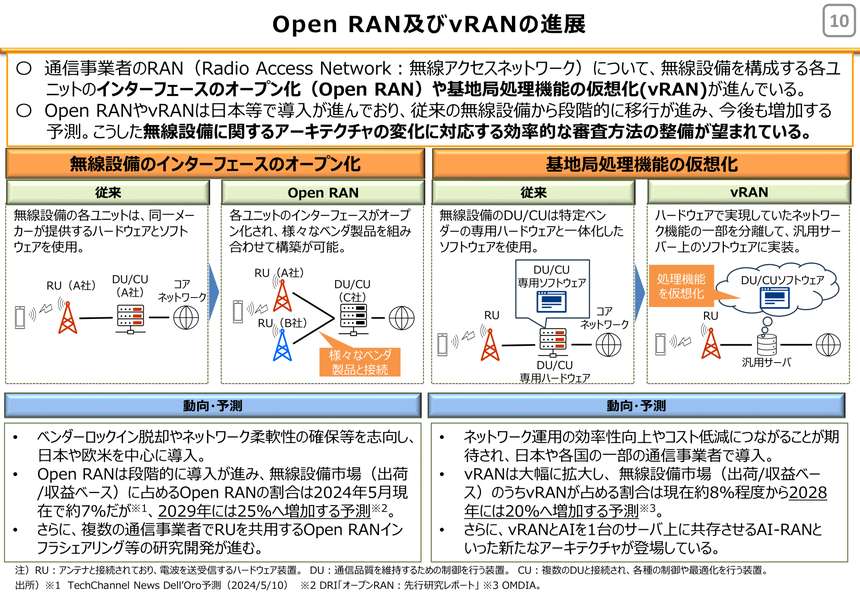

1つめは、無線技術の進展と設備の多様化だ。通信事業者の設備は、オープンRANによるマルチベンダー化や、基地局の仮想化(vRAN)が進んでいる。こうした設備は無線部のRU(Radio Unit)、集中装置(CU:Centralized Unit)、分散装置(DU:Distributed Unit)を含む構成全体が認証範囲となっている。現行制度では、RUやDUのハードウェアやソフトウェアに変更があった場合、組み合わせごとに再認証が必要となることがあり、認証を取得するベンダーの負担は大きい。

また、無線機能のソフトウェア化が普及しているが、現行制度ではソフトウェアアップデートにより新しい技術基準に対応する場合でも、技適マークの貼り替えが必要となる場合があり、非効率との指摘がある。

オープンRAN/vRANの進展に対応した効率的な審査方法が必要

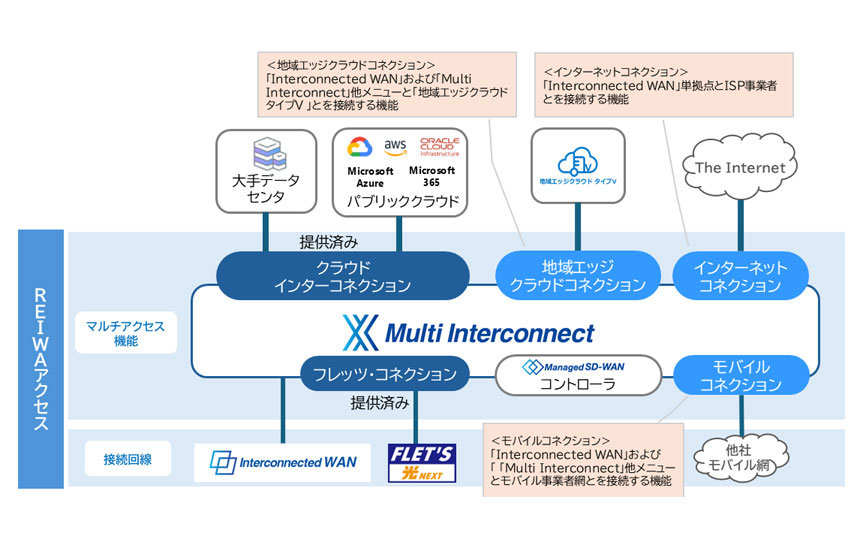

2つめは、設計・認証・製造・流通工程の細分化やグローバル化の進展である。無線設備の製造工程は水平分業が進み、多国間にまたがることが一般的だ。また、スマートフォンをはじめ国内において海外製の無線機器の流通が増加しており、より効率的な審査工程の確立が求められる。

3つめが、技術基準不適合設備の流通だ。海外製の無線LAN機器が国内では許可されていない周波数帯の電波を発したり、Bluetooth機器の出力が基準を超えたりするケースが代表的だ。工事設計書と流通する機器の仕様が合致しない事案も発生しており、機器の流通後規制の在り方を検討する必要がある。