長期的には自動運転レベル5

一方、ホンダとの経営統合が破談になった日産自動車は厳しい状況にある。両社は2024年8月に「次世代SDVプラットフォームの基礎的要素技術の共同研究契約」を締結し、「1年をめどに基礎研究を終えることを目指し、成果が出ればその後量産開発の可能性を含めて検討」すると発表していた。

ASIMO OSを開発してきたホンダとしては、次の一手のための基礎研究でも、独自の車載OSを持たない日産にとってはプラットフォーマーとなれるか否かの分水嶺だったのではないか。日産がSDVで世界と伍していくために残された選択肢は狭まったと言わざるを得ない。

車載OSの開発投資は莫大で、中小メーカーには荷が重い。自動車は耐用年数が長く、ひとたびトラブルが起これば人命にかかわることから、セキュリティ対策やアップデートを簡単に打ち切れず、継続的な投資が必要になる。テスラは自社開発のOSで事業が回っている稀有なケースだが、既存の自動車メーカーで成功事例と呼べるものはまだなく、本格的な取組みはこれからだ。

OSはWindowsやAndroid、iOSのようにシェア獲得によるメリットが大きく、複数のメーカーと資本関係あるいは業務提携を結んでいるトヨタはその選択が可能。ホンダや日産はどのような戦略を採るのか、注目したい。

車載OSの開発や業務提携等に関する話題は今後しばらく続きそうだが、その先の遠い未来に見据えているのは完全自動運転の実現だ。ショッピングやエンターテインメント等の車内体験は、それらを得意とする企業と連携すればいいが、オーナーカーにおける自動運転は自動車メーカーにしか挑戦できない領域だ。

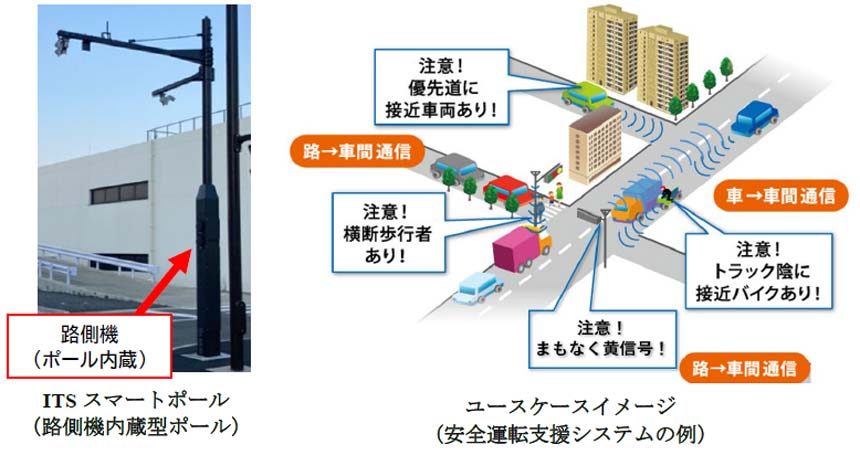

ホンダは世界初のレベル3を実現し、アイズオフ(一定条件下での手放し運転)が可能になった。その先には運転者の介入を必要としないレベル4、人間と同等の運転ができる完全自動運転のレベル5がある。この未来を実現するためには通信やICTの知見が必要不可欠であり、異業種の対話からイノベーションが生まれることを期待している。

SDVで変わるものづくり

SDV推進の影響は自動車産業全体に及び、サプライヤーも業務変革を迫られることになりそうだ。

早期に解決したい課題の1つは、ECUやソフトウェアの整理。自動車は一般にOEMが策定した仕様書に基づき、各サプライヤーがパーツを仕上げて上流工程に納品し、組み立てて仕上げていく。各社とも電動化や知能化を含めて部分最適に取り組んでいるが、全体を俯瞰してはいないため、随所にECUの重複や無駄が生じている。本格的なSDVを目指すには複雑化したアーキテクチャを紐解き、再構築する必要がある。

また、新機能を追加していくうちに、系内に新旧さまざまな言語やシステムが混在することも珍しくない。あるソフトウェアの言語を刷新したいが、次の工程に悪影響が及ぶおそれがあるため、更新できずにいるといったことが起きている。これらは大規模システムではどこでも起こり得る課題であり、解決には自動車業界よりもICTベンダーに一日の長があるのではないか。

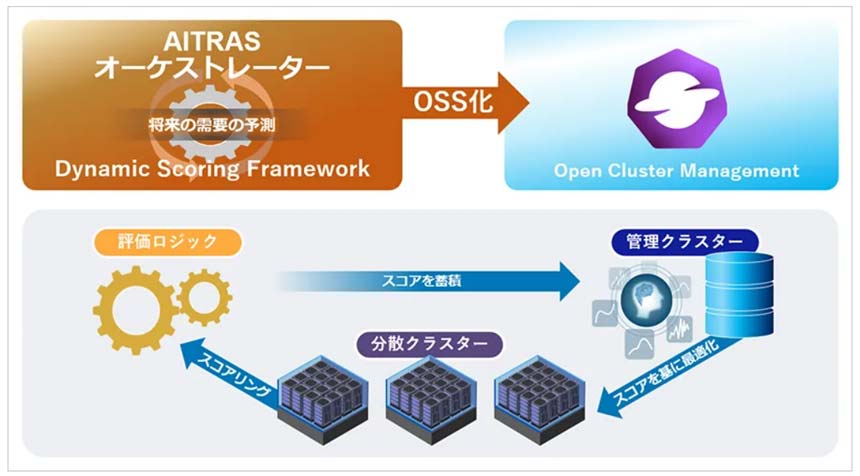

将来需要を見越したプランニングも悩ましい課題だ。サプライヤーはそもそもパーツとして仕上げて納品するため、ソフトウェアとハードウェアを一体化させて開発するのはごく自然のことだった。しかし、SDVはソフトウェアの更新が前提だ。一体化すると、開発や調整に時間のかかるハードが足かせになり、最初からハードとソフトを分けて開発しなければならない。

さらにソフトウェアの更新・追加を前提に、あらかじめシステムには余力を持たせる必要があるが、無尽蔵に増やせるわけではない。耐用年数やコストなどを踏まえると、どの程度のバッファを見込むのが適切か。日本の自動車産業はすり合わせ技術に象徴されるものづくりを強みに発展してきたが、SDVに従来の方法論は通じない。

「モビリティDX戦略」が掲げる3割シェアという目標達成は、次世代のものづくりに適合する業務改革をなし得るかどうかにかかっている。