道路、橋梁、トンネル、上下水道などのインフラの老朽化が、重大な社会課題となっているが、「今はまだまだ始まりに過ぎない」。

2022年7月28日に野村総合研究所が開催した記者説明会で、同社 社会システムコンサルティング部 シニアコンサルタントの和田尚之氏はこう指摘した。2030年以降、供用期間が50年を超えるインフラの割合は急増し、実に7割超になる見通しだからだ。

しかも、市町村の土木部門の職員数も減少の一途を辿っている。インフラ管理を担う土木部門の職員数は、2005年に10万5187人だったが、2019年には9万769人に減少している。少子高齢化を背景に、インフラ管理のための人的リソースは今後さらに乏しくなっていくことは必至である。

2030年以降、供用から50年を経過するインフラの割合が7割を超える

こうした状況が放置されれば、2012年の笹子トンネル天井板崩落、2021年の六十谷水管橋破損のような大事故が多発する事態を招きかねないが、その解決策としては「2つの方向性が考えられる」と和田氏は提案した。

野村総合研究所 社会システムコンサルティング部 シニアコンサルタントの和田尚之氏

点検で見つかった問題への着手率はわずか29%

1つめは、デジタル技術を活用した「維持管理基準の柔軟化」だという。

笹子トンネルと六十谷水道橋の事故は、不十分な点検が原因と推定されている。インフラの老朽化が急速に進行する今後、点検作業の重要性はいっそう高まるが、人手不足のなか今以上に人的リソースを割くことはできない。

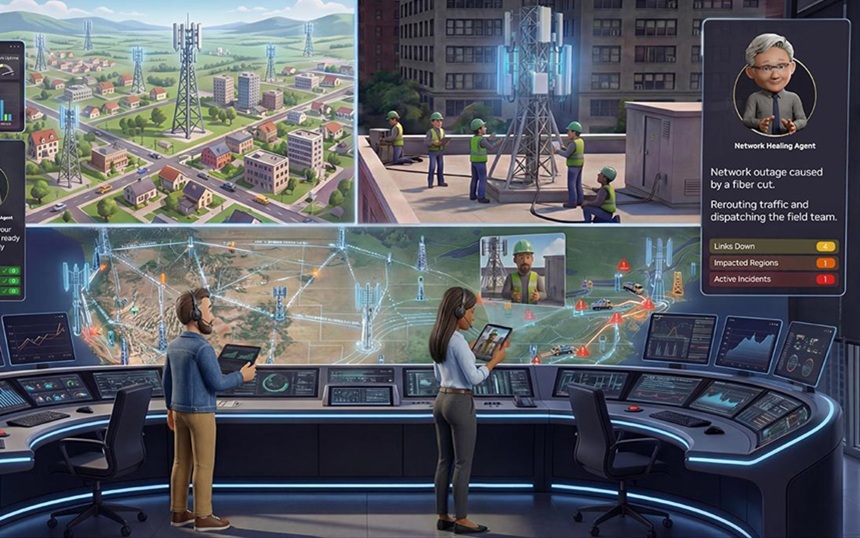

そこでセンサーやドローンによる遠隔点検など、「ポイントとなるのがデジタル活用」であるが、さらに和田氏はインフラの維持管理基準自体も見直す必要があると説明した。

例えば橋梁の場合、5年に1回の定期点検の実施が法令で定められている。問題は、劣化が進んだ橋梁も、進んでいない橋梁も「一律に5年に1回の頻度」という点だ。

また、この「一律」の点検に追われ、点検作業で見つかった劣化箇所の修繕などの措置が「計画通りに進んでいない状況が、特に市区町村で見受けられる」という。市区町村については、措置に着手済みの施設数は29%にとどまるというデータもある。

そこで点検業務のデジタル化によって人的リソースの効率化を図ると同時に、維持管理基準も柔軟化し、従来の時間ベースの点検からコンディションベースの点検へと移行。将来的には、リアルタイムに近い遠隔モニタリングを可能にしていくことで、点検フェーズそのものを不要にしていきながら、修繕等の措置にリソースを注ごうというのが、和田氏の提言の骨子だ。