生成AIブームの到来により、データセンター(DC)の消費電力が急増している。IEA(国際エネルギー機関)によると、2030年におけるグローバルのDC電力消費量は、2024年比で約2倍の945TWhに到達する見込みだ。

こうした課題の解決策として注目されている技術の1つが、「光電融合」である。これは、電気配線の区間を可能な限り光に置き換え、ネットワークやDCをはじめとするICTインフラの高性能化・省電力化を図る技術である。

光を用いることで省電力化が期待できるのは、光が電気とは根本的に異なる特性を持つからだ。電気配線は、大容量データを伝送するために高周波数帯を利用すると、消費電力が増大する傾向がある。対して光は伝送距離が伸びたり、通信速度が上がっても、消費電力はほぼ変わらない。

そこで、電気信号への変換を極力行わずにエンドツーエンドを光化する「オール光ネットワーク」の構築・展開を通信キャリア各社は進めている。その筆頭が、NTTの「IOWN APN」(オールフォトニクス・ネットワーク)だ。DC間やサーバー間を光で接続する「IOWN1.0」がすでに商用化されており、エンタメや放送領域などで活用され始めた。

サーバー内の光化に向けた動きも広がりつつある。大規模なAIモデルの学習では、多数のGPUを接続して並列分散処理を行う必要があるため、基板(ボード)間やチップ間などにも膨大なトラフィックが発生する。

現在のサーバー内通信は電気配線が主流だが、大規模なGPUクラスターでは総データ量が数十Tbpsに達するケースもあり、消費電力や発電の増大が深刻な問題となりつつある。そこで、ボード間やチップ間など数mm~数cmの短距離区間にも光を用いて電力効率を高めようとする試みが始まっている。

CPOは米半導体大手が牽引

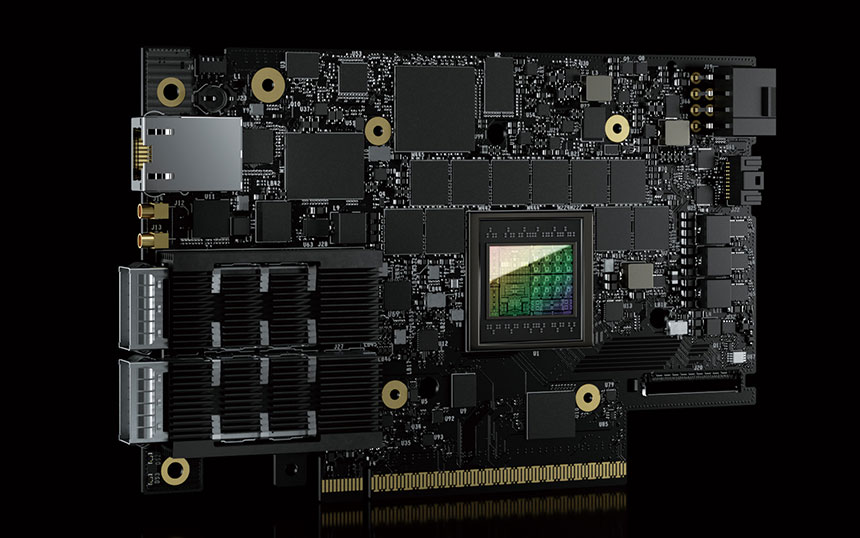

光電融合の製品化は、まずサーバー間のデータ転送などを行うDC向けスイッチ製品で進展しており、エヌビディアやブロードコムといった米半導体大手がその開発をリードしている。その中核を担うのが、「CPO」(Co-Packaged Optics)だ。

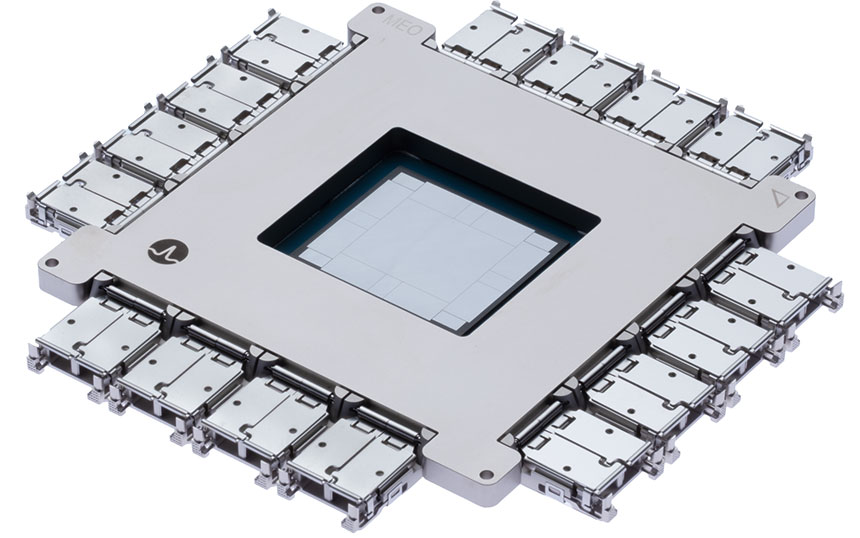

CPOとは、光電融合の具体的な実装形態の1つで、電気信号を光信号に変換する「光エンジン」と、データパケットの転送などを担う「スイッチASIC」を同じボード上に実装する。

現時点では、プラガブル光トランシーバー(以下、プラガブル)に光エンジンを搭載する形態が主流で、数十cm離れた光エンジン-スイッチASIC間は電気配線で接続されている。一方、CPOは光エンジンとスイッチASICを同一パッケージ内に集約し、両者の距離を短縮する(図表1)ことで、消費電力を約30%削減できるとされている。

図表1 CPO(Co-Packaged Optics)の概要

三菱総合研究所(MRI) 先端技術センター 主任研究員の齋藤達朗氏は「今後生成AIの需要がさらに拡大する中で、電力の逼迫を避けるためには、半導体の集積化やパッケージング技術・回路技術による省電力化と、光電融合を組み合わせることが必要になる」と話す。

三菱総合研究所 先端技術センター 主任研究員 齋藤達朗氏

エヌビディアは、DC向けスイッチ製品にCPOを採用することを発表しており、InfiniBandに対応したネットワークスイッチ「Quantum-X」を2025年後半に、イーサネットをサポートする「Spectrum-X」を2026年に発売する計画だ。

なお、エヌビディアは両スイッチにおいて、協業関係にある台湾のTSMCが開発した先進パッケージ技術「COUPE」を実装する見込み。電気回路部(EIC:Electrical IC)と光回路部(PIC:Photonic IC)を高密度に一体化し、配線距離を極限まで短くすることで、パッケージ内で低遅延かつ省電力な通信を実現できるという。

また、ブロードコムは昨年3月、51.2Tbpsのキャパシティを有するCPO対応のイーサネットスイッチ「Tomahawk5-Bailly」(以下、Bailly)をリリースした。さらに今年10月には、その倍の102.4Tbpsを誇る「Tomahawk6-Davisson」のサンプル出荷を開始した。

メタやマイクロソフトなどがBaillyのフィールド評価やパイロット導入を進めていると報じられており、「2026年頃には、ハイパースケーラーのDCにCPOが本格導入されたという事例も出てくるだろう」と齋藤氏は予想する。