XGモバイル推進フォーラム(XGMF)は5月28日、「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク(WTP)2025」で「6G最前線:世界の動向と日本の戦略」と題したワークショップを開催した。

2030年頃の実用化が見込まれる、5Gの次の世代の移動通信システムである6Gについては、ITU-Rや3GPPで標準化に向けた作業が始まっているが、具体的な姿はまだ明確になっていない。

ワークショップには標準化団体や各地域の6Gの推進団体で活動するキーパーソンが参加し、6G戦略やグローバルな協調の可能性などについてプレゼンテーションを実施。次いで行われたパネルディスカッションでは、XGMF 6G推進プロジェクトリーダーの中村武宏氏(NTTドコモ)をモデレーターに、6Gの重要な論点について意見が交わされた。

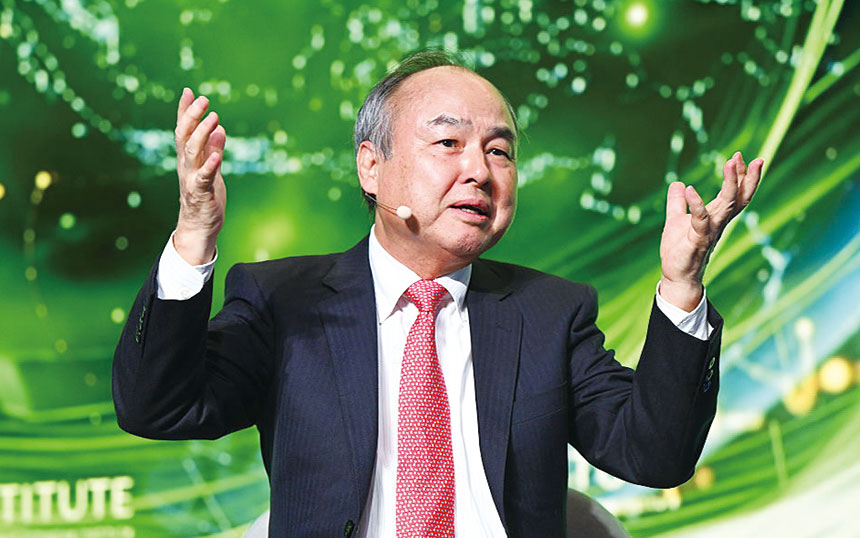

XGMF 6G推進プロジェクトリーダー/NTTドコモ CSO(Chief Standardization Officer)中村武宏氏

「社会的価値」を評価指標に

「5Gから6Gへの進化において、単なる速度向上だけでなく、どのような技術的・構造的なパラダイムシフトが起こると考えているか」──。これが中村氏が最初に提示した論点だ。

欧州の6G推進団体、6G-IA(6G Smart Networks and Services Industry Association)の議長を務めるコリン・ウィルコック氏(ノキア)は、「これまでのモバイルシステムは100倍の通信速度や数十分の1の遅延といったKPI(Key Performance Indicator)を重視し、次世代の技術を開発してきた。これに対して6Gでは、技術がどういう役割を担えるかが重要になる」と述べた。

6G-IA Chairman of the governing Board/ノキア リサーチ・アライアンス責任者 コリン・ウィルコック氏

例えば「同じ通信速度、遅延性能を10%のエネルギーコストで実現できるとしたら持続可能性の観点から魅力的な進化になる」という。

さらには、従来は通信事業者の採算性の観点から行われてきた設備投資が、「6Gでは自動運転やスマート農業、工場のスマート化などあらゆる産業を支える基盤、高齢化社会の医療制度、地域社会全体の持続可能性などの社会課題を解決する手立てとして、少数の通信事業者のビジネスの枠にとどまらない形で整備されるようになる」とした。モバイルインフラ整備に「パラダイムシフト」が起きるというのだ。

6G-IAのVision and Societal Challengesワーキングループの議長を務めるパトリック・ルゲランド氏(エリクソン)は、ウィルコック氏の発言を受けて、「持続可能性を6G時代のKPIとするためには、それを測定する方法が必要となる」と指摘した。欧州ではその指標となるKVI(Key Value Indicators)の検討が進められているという。SDGs(持続可能な開発目標)に沿い、エネルギー効率のみならず、「慢性的な飢餓・貧困の解決や、民主主義の確立といった問題にも焦点が当てられている」とのことだ。

6G-IA Vision and Societal Challenges WG chair/エリクソン Master Researcher/Hexa-X-II 6G project Technical lead パトリック・ルゲランド氏

キーサイト・テクノロジーで6G担当チーフテクノロジストを務めるバラジ・ラゴサマン氏は、5Gに比べた6Gの進化点として、地上ネットワークと非地上系ネットワーク(NTN)のシームレスな統合による真にユビキタスなカバレッジがあると見ており、「これらを6Gの開始当初からの機能として実現してほしいと考えている」と語った。彼はまた、センシングが現実のものとなり、ホログラフィック通信のような高度なユースケースも現実に近づくと期待していると述べた。